能登半島地震では、耐震化や家具の固定などの大切さを、改めて考えさせられました。災害への備えを皆さんと考えます。

(永岡歩アナウンサー)

名古屋市千種区、名古屋大学にある減災館(げんさいかん)に来ています。ここは、地震への備えを、さまざまな展示に触れながら改めて実感し、考えてもらうきっかけになる施設です。

私は1月1日の地震を岐阜県で経験しました。その後、富山に移動したんですけれども、いつも違う風景で富山駅は大混雑でした。皆さんもいつ何が来るかわかりません。そのときのための備えを、この減災館でしていただきたいと思います。

減災館は午後1時~4時(入場は3時半まで)開館、誰でも無料で見ることができます(5人以上は要予約)。

※休館日:日、月、火、最終土曜、祝日、年末年始、年度末・始、お盆(原則)

地震に関する情報がまとまっていて、非常にわかりやすい施設です。

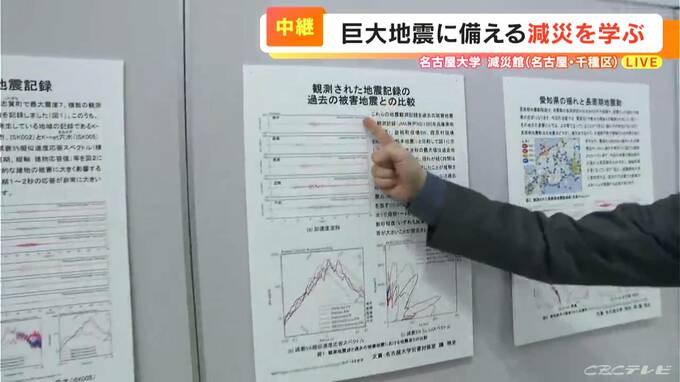

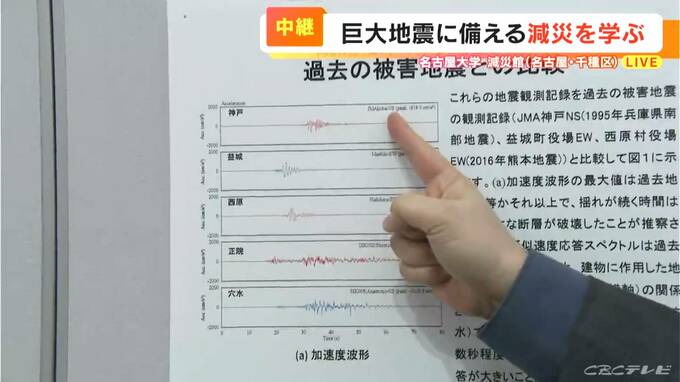

入口を入ってすぐに、令和6年能登半島地震の情報も出ています。また、神戸の地震の揺れ、そして熊本の地震の揺れ、さらには今回の能登半島の地震の揺れなどの観測記録をパネルで見ることができるんですが、それ以上にわかりやすく知ることができるということで、名古屋大学 減災連携研究センター飛田潤(とびた じゅん)センター長にお話を伺います。こちらではどういったことを見ることができるんでしょうか。

石川県珠洲市の揺れを再現

(名古屋大学 減災連携研究センター飛田潤センター長)

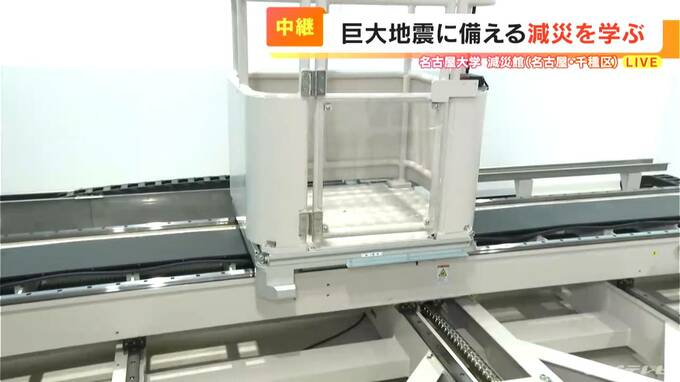

今回の地震などでも振動を測ってるセンサーがありますが、それで計測した揺れのデータを、ここにあるBiCURI(ビクリ)で再現することができます。BiCURIは、実際に起きた地震の揺れを振動台で再現できるシステムです。

(永岡アナウンサー)

実際に起きた1月1日の石川県珠洲市(すずし)の揺れを再現することができる。それではお願いいたします。

それぞれの地点に、いわゆる観測値データを受けるところがあって、そのデータで実際の揺れの動きがわかるわけですね。

(飛田センター長)

震度6強になった、揺れそのもののデータをここに入力します。

(永岡アナウンサー)

揺れ始めました。

(飛田センター長)

ここの特徴は、震源に近いということもありますが、この後ご覧いただけるように、大きくグッグッと揺れる、周期が1秒から2秒ぐらいの成分がかなりあるんですね。こういう揺れですと、木造の家屋にとても大きな影響があります。

(永岡アナウンサー)

前後もそうですけれども、左右と、かなり動きが激しいです。

(飛田センンター長)

そうですね。大きく動くところがあることがおわかりいただけると思います。