“1000年に一度の地震”の規模とも言われる能登半島地震。京都大学防災研究所の西村卓也 教授は、今回の地震は、“ワーストシナリオ”の中でも、予想を上回る規模だったと話しています。その発生メカニズムを解説します。

なぜ「1000年に一度の地震」 研究者が捉えていた異変

松村玲郎キャスター:

今回、能登地方では1000年に一度規模の地震が発生したと考えられています。

兵藤遥陽キャスター:

なぜこれほど規模の大きい地震が起きたのか、メカニズムを取材しました。

珠洲市周辺でこれまで3年余りにわたって続いてきた群発地震。早い段階から異変に気付いていた研究者がいます。京都大学防災研究所の西村卓也教授です。

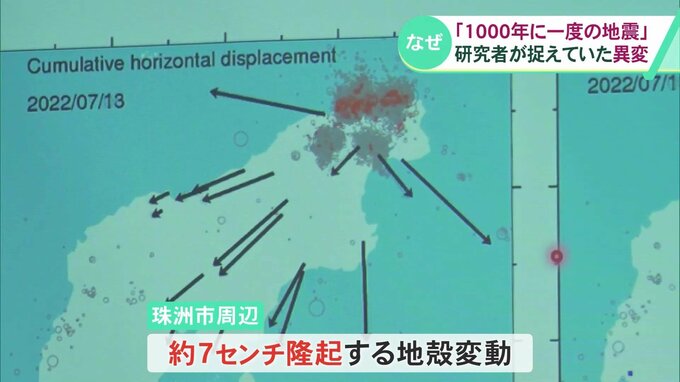

GPSなどのデータをもとに地表のわずかな動きを捉え、地震を予測する研究を20年以上行っています。西村教授らの研究グループは、珠洲市周辺で、地盤が約7センチ隆起する地殻変動を捉えていました。活火山がない地域では、異常な動きです。

京都大学防災研究所 西村卓也教授

「火山以外の所で隆起や顕著な変動がみられることはなかった。かなり注目して見ていました」

何かが地盤を持ち上げているはず。研究者は、地下にある「水のような流体」が関与しているのではないかと考えるようになります。

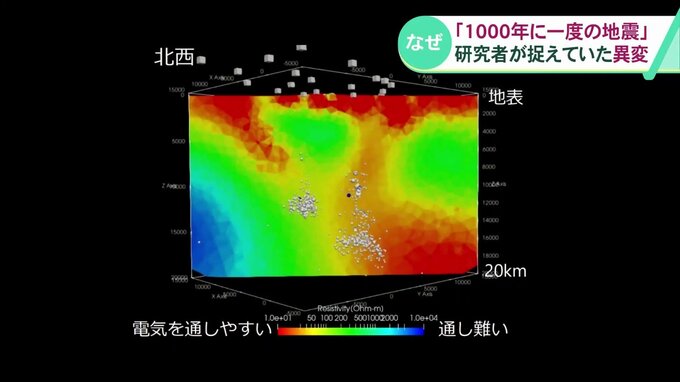

電流や磁気を測ることで、地下の構造を解明する研究を行っている京都大学防災研究所の吉村令慧教授です。

水などの流体は電気を通しやすいため、地下での電気の通しやすさを調べることで流体がある領域を確認できるといいます。

吉村教授らは、2021年11月から珠洲市周辺に観測機器を設置した結果、群発地震が始まった南側の領域に赤色の電気を通しやすい領域を発見。その領域は、地震活動が活発な北側の領域に向かって続いていました。流体が北側に流れていったとする西村教授らの仮説を裏付ける結果でした。

京都大学防災研究所 吉村令慧教授

「地震活動と非常にコンシステント、調和的な結果になっている」