最大震度7を記録した能登半島地震について、東北大学災害科学国際研究所が9日、報告会を開きました。この中で、津波に詳しい専門家は「地震の発生直後に大きな津波が陸地を襲うなど、避難は非常に厳しい状況だった」と指摘しました。

東北大学災害国際研究所では能登半島地震に関する調査、解析を進めていて、9日は、研究者らが地震・津波の発生メカニズムや特徴などについて報告しました。

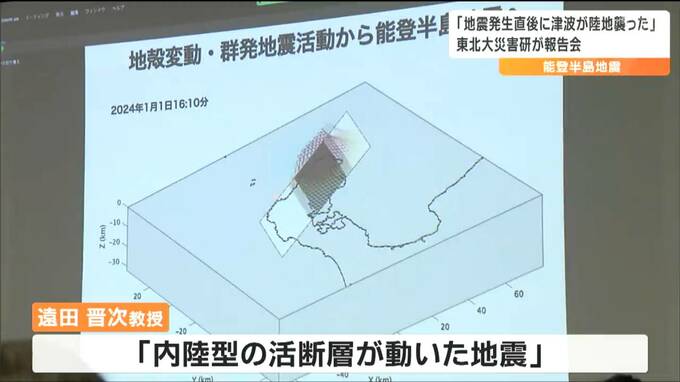

この中で、遠田晋次教授は内陸型の活断層が動いた地震だと指摘しました。

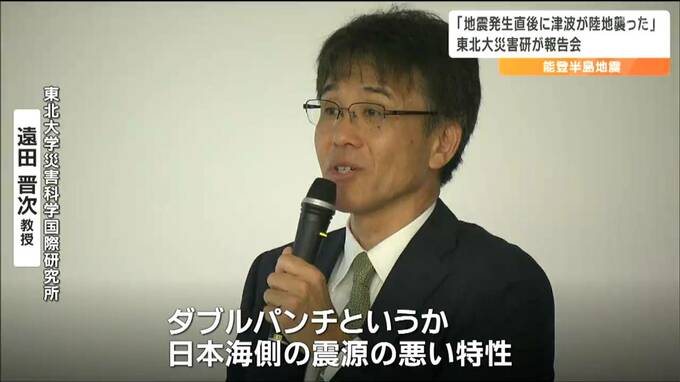

東北大学災害科学国際研究所 遠田晋次教授:

「陸に近い断層が動くと、津波を起こすだけではなくて、今回のような強い振動、強振動を起こすということで、ダブルパンチというか、日本海側の震源の悪い特性」

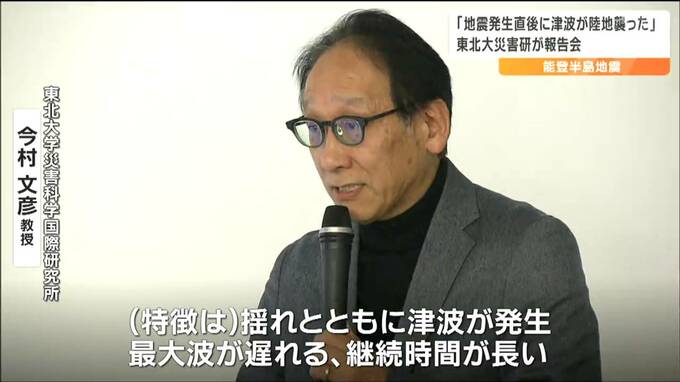

また、今村文彦教授は、地震の直後に発生した津波が中国大陸に跳ね返って繰り返し能登半島を襲ったと、その特徴を述べました。

東北大学災害科学国際研究所 今村文彦教授:

「(特徴は)揺れとともに津波が発生、最大波が遅れる、継続時間が長い、いずれも津波の避難に対しては非常に厳しい状況です」

また、被災地では避難所などでの衛生環境の悪化も課題となっています。これを踏まえ災害時の公衆衛生に詳しい栗山進一所長は、避難所では低体温症や感染症のリスクがあり、長期的な支援が必要と指摘しました。

東北大学災害科学国際研究所 栗山進一所長:

「災害弱者といわれる方々が真っ先に大変な目に遭われます。災害関連死は出してはいけないもの、(東日本大震災では)せっかく避難所にいたのにという部分を我々は大きく後悔していて今回そこを何とかお救いしたい」

東北大学災害科学国際研究所は今後も調査を続けるとともに東日本大震災での経験もふまえ被災地の支援につなげていきたいとしています。

また、報告会では木造の古い家屋や灯籠、ブロック塀の被害が多いことなども指摘されました。