「災害のために国独自の機関があってもいいのでは」 自衛隊も全体的にドンと動員すべき

小川彩佳キャスター:

1週間経ってこの状況がまだ続いているんですね。

パトリック・ハーラン氏:

僕はずっと前ですけど福井市に住んでいまして、能登半島にはプライベートでも仕事でもよく行っていました。今の現状を見て本当に心が苦しいですが、避難生活をしている知り合いから「やっと風呂に入ってスッキリしました」という声を聞きました。

でも、断水しているためにウェットティッシュに頼っているし、大雪の中で長靴が足りないとか、ノロウイルスが流行っているからエプロン、ゴミ袋、手袋が足りないとか…本当に苦しい状況を聞きました。

今の数字を見ると、インフラが断たれている中でこの寒い中の生活は本当に苦しいと思うんです。だったら、しばらくは地域外での避難生活の選択肢も用意していただきたいなと思います。インフラが復旧するまでは、とりあえず違う場所で避難生活をさせてもらえるようにしてくれた方がいいかなと思います。

小川キャスター:

政府の対応としてはこの1週間どうだったんでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩 氏:

岸田政権も懸命に対応してるんですが、例えば熊本の地震のときは各役所・関係省庁の官房長クラスを現地に派遣して、陣頭指揮をとらせていました。そうすると、みんなそこに資源を集中することがありましたが、今回そういう意味ではもう少し全体的に動員をかけて、とにかく自衛隊の初期も1000人、2000人っていう逐次投入型じゃなくて5000人、6000人ドンとヘリコプターを中心に出す工夫が必要だと思います。

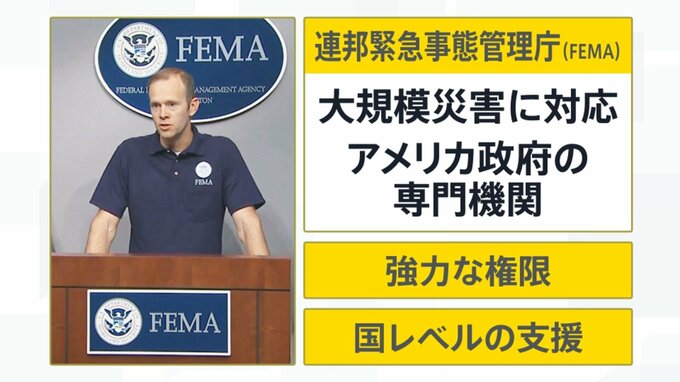

それから今回のように高齢化している過疎地でこういう災害が起きると、消防団の運用もままならないっていうところがありますので、例えばアメリカのFEMA(連邦緊急事態管理庁)のような、やっぱり国独自のこういう常設の機関っていうのが、そろそろあってもいいんじゃないかという議論が必要な気がしますね。

パトリック・ハーラン氏:

FEMAは年間300億ドルぐらいの予算があって、通常フルタイムで1万5000人もの職員がついています。臨時には何倍もの動員ができるわけです。災害時はさらに動員できるんです。

それでも、専門機関があってもやっぱり批判はされますね。全部の被災地に100%の対応ができるっていう保証はないんですけれども、専門の機関があった方が国民にとって心強いかもしれませんね。

小川キャスター:

災害が繰り返されていますから、そうした構えというのも必要になってくるかと思います。

そして、なかなか現地にはボランティアなども入れないという状況ですけれども、私たちにできることはあるのでしょうか。

山本キャスター:

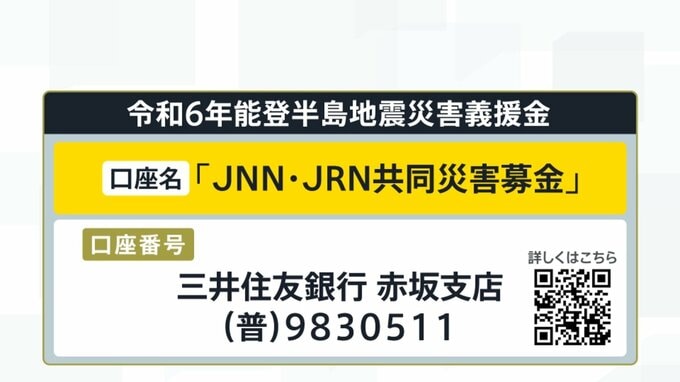

支援の方法の一つとして、募金のお知らせをさせてください。

JNN・JRNでは令和6年能登半島地震災害義援金を実施しています。お寄せいただいた義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地に送られます。皆様のご協力をお願いいたします。