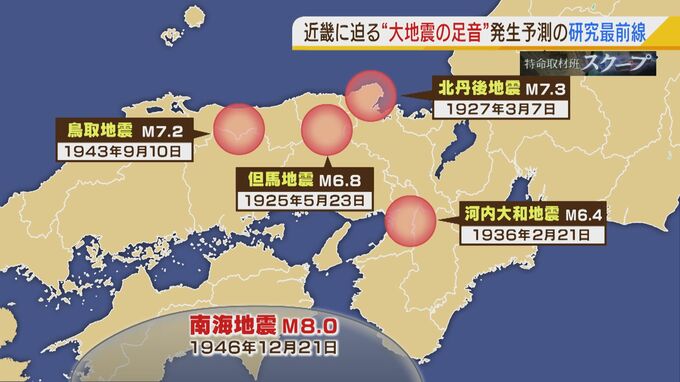

昭和の南海地震前も、西日本で「直下型が相次ぎ発生」

1946年12月に発生した『昭和の南海地震』の際も、その前後に西日本では直下型地震が相次いで発生した。

1946年12月に発生した『昭和の南海地震』の際も、その前後に西日本では直下型地震が相次いで発生した。

1925年5月には兵庫県北部を震源とした「但馬地震」が発生。また、1927年3月には京都府北部を震源とした「北丹後地震」が発生。さらに、1943年9月に鳥取県西部を震源とした「鳥取地震」などが起きていた。

そして近畿地方の地盤にも、いま新たにひずみがたまってきている証拠があるという。それは2018年に起きた「大阪北部地震」だ。

(京都大学・防災研究所 西村卓也准教授)

「2018年の前のデータでみても、やっぱりひずみのたまり方が周辺よりも高い場所でしたので。ああいう地震が起こるというのは、ある程度ひずみがたまりやすい場所で起こったということがいえるんじゃないかなと思います。主要な断層は当然、近畿の場合もいっぱいあるのですが、そういう主要な所以外のちょっとしたところでも、M6クラスであれば起こりえますので。ある意味どこで起こってもおかしくない」

発生までにすでにカウントダウンに入ったといわれる「南海トラフ地震」。その備えとともに、私たちは活断層による直下型地震への準備も決して怠ってはならない。(2022年1月12日放送【特命取材班スクープ】地震発生予測に挑む学者より)