山口県萩市の出身で、Uターンして観賞用の花を栽培している男性がいます。目指しているのは「もうかる農業」。「花でふるさとを元気にしたい」。商社での仕事の経験を生かして新しい風を吹き込もうとしている男性の取り組みを取材しました。

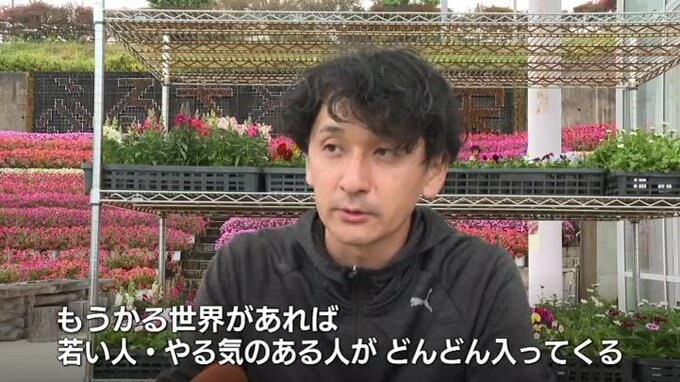

ハウスの中には色とりどりの花。萩市の福栄地域にある「あんの園芸」です。花に囲まれ出荷作業をしているのが阿武択磨さん(33)です。家族らとともにゼラニウムやシクラメンなど季節に合わせた花を出荷しています。

跡継ぎとして商社で修行

萩高校を卒業後広島大学・生物生産学部に進みました。就職先に選んだのは商社。原子力発電所で扱う機械の販売などが主な仕事で、神戸、北九州で6年間勤めました。

あんの園芸・阿武択磨さん

「小さい頃からいずれはあんの園芸の跡継ぎになるんだろうなと、大学を卒業したタイミングで1回商社に入って修行をしようと思ったんですよ」

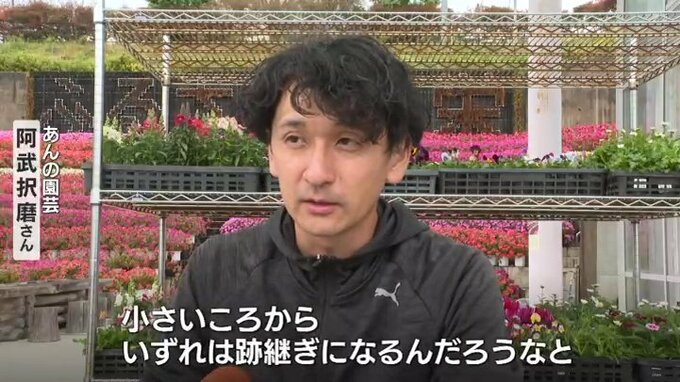

3年前にふるさとに帰り、父親の後を継ぎました。商社勤務時代には利益を求めての激務だったということですが、その経験が今の仕事に生きているといいます。

阿武さん

「商社の時もすさまじい業務量をいかに効率よくこなすかみたいな、現場の生産システムをいかに合理化をしていくかとか、そういったことは社会経験がないと出来なかったと思いますね」

年間50種類を途切れることなく栽培

あんの園芸では、ガーデニングなどで使う花のポット苗を主に生産しています。シーズンを通して季節ごとの花が安定的に供給できるよう、1週間から3週間おきに植え付けをします。栽培する花は年間50種類。それぞれに量も多く、手間もかかります。

例えばゼラニウムは、18万粒の種を1年間で21回に分けてまき、70万ポットの苗を出荷しています。シクラメンも栽培は年間3000鉢に及びます。これだけの量と作業をこなすにはスケジュール管理が大切だといいます。

阿武さん

「計画通りにつくれれば、やっぱりもうかるかなと。それは前の商社の経験なんですけど、予想したとおりにすべてを動かすことができれば数字というか実績も上がってくるというところからの学びです」

販路拡大も需要に応えられず

当初県内が中心だった出荷先は、西日本全域に広がりました。この日も福岡の市場にゼラニウムを出荷しました。市場からはいろいろな花をつくってほしいという依頼があります。需要はありますが、生産者側がそれに応えられていないといいます。高齢化や担い手の不足などで花の供給が減っているという現状があります。市場からの信頼を得て、経営を安定させるには季節を通して多くの花を一定の品質に保つ必要があります。