製造業やエネルギーなど旧来型産業復活。在宅勤務比率高く巣ごもり需要続く

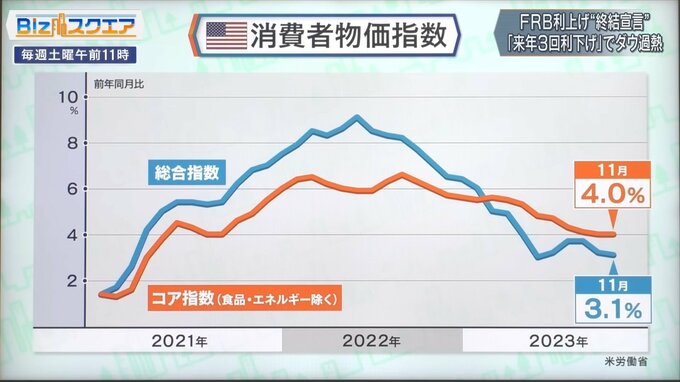

アメリカの11月の消費者物価指数は前年同月比で3.1%の上昇となった。上昇率は2か月連続で前月を下回り、インフレの鈍化が改めて示された形だ。

14日に発表されたアメリカの11月の小売売上高は前月比で0.3%増加と、市場予想の0.1%減を大幅に上回り、2か月ぶりのプラス圏に戻した。

――インフレは抑えられて、しかも景気はそれほど悪くなってない。いいとこ取りのような状態だ。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

コロナ禍のときにアメリカは民間に6兆円の財政補助をしているので、国民はお金が余っていたわけです。過剰貯蓄というものです。コロナが明けたので、大量に使うということで、ある程度消費の伸びは期待していたのですが、そろそろ球切れだろうと思っていたところで、まだ伸びるというのはアメリカの根底にある消費の強さを感じます。

――これだけ利上げをしながらもアメリカ経済が強い理由はどこにあるのか。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

一般のマクロ経済学の教科書だけでは説明できないと思います。根本的なアメリカのダイナミックな構造転換みたいなものが起きていると思っています。苦しいときは思い切ってバサッとリストラする。復活してくると一気に雇用が新しい産業とか、別の産業に移っていくと。こういうダイナミズムがあるから、結果としてすぐ回復してくるということなのだろうと思います。

――そのダイナミズムは常に構造変化を伴うが、例えば巨大IT企業がイノベーションを次々起こして巣ごもり需要で好調になるという現象がコロナ禍ではあった。そこからどういう構造変化が起きているのか。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

アメリカは今ITというイメージがあるのですが、意外と地味な産業が復活してきているなという印象があります。まず製造業です。例えば半導体やクリーンエネルギーなどにものすごい投資をしています。テキサスやネバダ、ネブラスカ州などで巨大な工場ができて雇用が増えている。そこが実は消費を押し上げている。

もう一つはエネルギーです。今、特に世界中がデカップリングになってきているので、ロシアからもエネルギーを取れないですから、アメリカは今屈指のエネルギー輸出大国になっています。製造業やエネルギーのような旧来型の産業が意外と今伸びているということです。

――サービス産業の雇用がすごく強い。時給も上がっていることが物価高にももちろんつながっているわけだが、こういう分野が強いというところもアメリカ経済の大きな変化なのでは?

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

特に外食や観光などが今アメリカでは強いのですが、アメリカはまだ在宅勤務比率が非常に高く、多くの方がまだ家にいて巣ごもりなのです。そうすると普段人と会わないので、結果として人と直接会うぬくもりを求めているのだと思います。普段家で働いている分、ちゃんと外に出るときはお金を使って、旅行に行ったりレストランで結構いいものを食べたりというところが伸びてきている。これも構造転換なのかなと思っています。

アメリカの金融政策の転換があったので、為替相場が結構動いた。151円まで行った円相場は142円まで戻してきた。

――日本企業から見て今の円高への転換はどんな影響があるのか。

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

142円ぐらいだと許容範囲だと思います。130円とか120円でも、少し前まで110円だったわけですから、それに耐えられるだけの力を日本の製造業は持っています。むしろ心配なのはここまでの円安傾向で各企業の利益が跳ね上がったわけです。製造業中心に気が緩んでいるのではないかなと思っていて、若干円高に振れるぐらいの方が健全なのではないかと思っています。

(BS-TBS『Bizスクエア』 12月16日放送より)