日銀はマイナス金利解除に向けた動き。物価目標2%は厳しいか

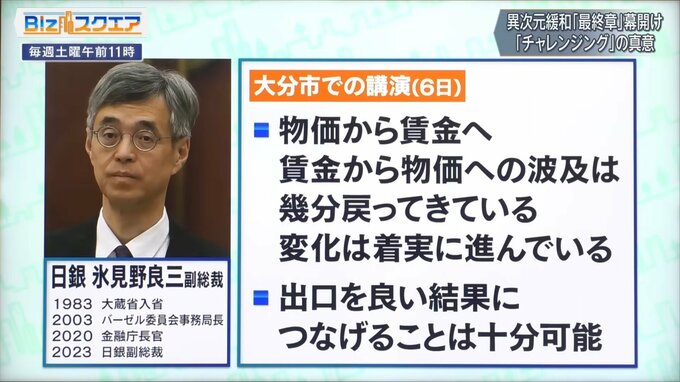

ただ、そうした中で日銀はマイナス金利解除に向けて動き始めた。氷見野良三副総裁は12月6日、大分市での講演で直近の企業の行動に変化が見られるとして「物価から賃金への波及は統計的に確認できるし、賃金から物価への波及も幾分戻ってきている。変化は着実に進んでいます」と述べた。金融政策の転換で浮上する問題については、利上げが経済に及ぼす影響に楽観的な見通しを示した。

氷見野副総裁は大蔵省出身で金融庁長官を務めていたので、政府とのパイプ役も果たすような役割をした。その人物が「変化は着実に進んでいる」、「出口を良い結果につなげることは十分可能だ」と言って、出口の後も心配いらないというようなことを具体的に言った。

――日銀が出口を前提にした話をし始めた。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

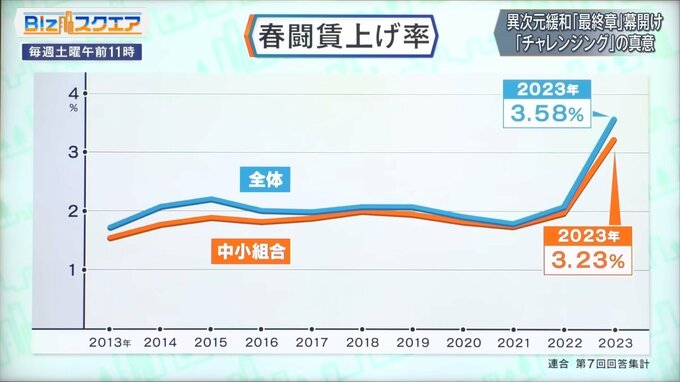

日銀が前向きに正常化のことを言い始めています。一方で2%を安定的に実現する見通しが立つまで、現在の政策を維持すると言っていて、残念ながら今のデータではその条件は整っていません。一方で正常化のコミュニケーションをいっぱいされている。なかなか難しいのですが、一応インフレも2%を超えていますし、春闘も引き続き大企業ですが、いいデータが出れば正常化の方向に24年は切るのかなと見えます。

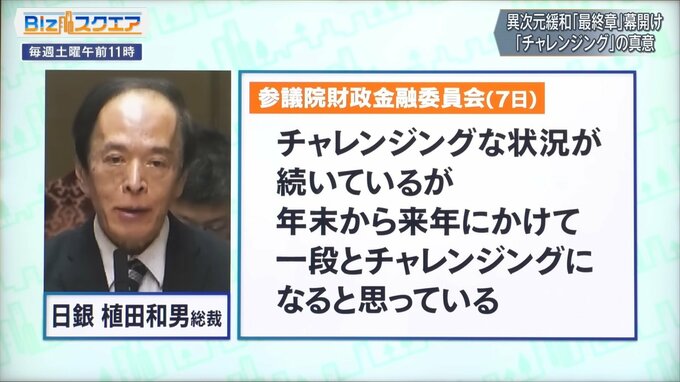

氷見野発言の翌日、植田総裁が「チャレンジングな状況が続いているが、年末から来年にかけて一段とチャレンジングになる」と述べた。

――年末からと言ったものだから、12月に何かするのか、1月に何かするから年末からと言ったのかと憶測が広がっている。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

マイナス金利を撤廃するとかいうことは根幹に関わるわけです。性急に準備もない中でやるというのはちょっと考えづらいです。今の金融政策そのものを変えるということは今までのように変動幅を拡大するということとは違うわけです。もっと慎重に判断されると思うので、ちょっとこれは意味が違っていたのかなと思います。

――しかし、ひょっとしたら1月の物価見通しの改定とともにやるのではないかという憶測が広がったりする。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

どういう根拠で正当化できるのかというところを見るわけです。2%の安定的実現との関係が金融政策の本丸本命のところですから。

――物価見通し2%が引き続き実現するとか、24年春闘も23年以上の数字が出そうなので踏み切るということか。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

今はたまたま人手不足と原材料価格が高騰して転嫁が少しずつ起きているから上がって見えるけれども、そういうコストプッシュが終わったときにどうなるのか。人手不足で賃金は上がるけれども、かといってそれをどんどん上乗せできるのだろうか。3割も高齢者がいて、貯蓄をこれから取り崩す人たちは将来心配だから価格が上がってみんな節約してしまいます。それが今起きているわけですから、そういう社会でどんどん2%上げていけるのかとか。持続性を考えるとちょっと難しいと思うのですが、いろいろなポジティブな材料を出して、正常化しますというふうにするのかもしれません。タイミングとしては24年が一番いいので。

――あまり遅くまで待っているとアメリカが利下げに転じてやりにくくなってしまう。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

円高になってくるともっとインフレが下がってきて2%より下がって正当化できません。コストプッシュかもしれないけれども、やるとしたら今が一番しやすいところです。

――マイナス金利解除後の一番の大きな課題は何か。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

預金金利を一部だけマイナス0.1にしているのですが、銀行への負担が大きいので、おそらくこれをゼロにする。プラス0.1と0だけにすると。もしかしたら白川総裁のときにやっていたように、貸出金利を0から0.1という形はあると思いますが、経済が強くないので、どんどん利上げをするというのは見込めないと思います。

――一番大事なのは2%の物価目標をどうするかということだ。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

そこは難しいと思います。今たまたまコストプッシュで上がっていても、需要が弱いのでいつまでも続きません。どこかで政府と相談して、私が提案している1から3%のような変動幅でやった方が金融政策をしやすいです。無理して必要もないのにずっと金融緩和をやる必要もないわけで。

――多少柔軟な形にした方がいいと。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

そうです。次にもしかしたらまた経済危機が起きたときに利下げができたり、金融緩和の余地を残しておかないと。ずっと金融緩和していたら麻痺して効果がなくなります。

(BS-TBS『Bizスクエア』 12月9日放送より)