民間調査会社の予測によると、民間企業のボーナスの支給額は2.1%から2.5%増える見通しで、2022年より伸びは鈍化するものの、3年連続のプラス支給となる見込みだ。

実質賃金19か月連続マイナス。物価に賃金追いつかず

ただ、実質賃金は依然低迷している。名目賃金から物価変動の影響を引いた実質賃金はマイナス2.3%と19か月連続のマイナスで、物価に賃金が追いつかない状況が続いている。

東京23区の消費者物価指数の11月分は生鮮食品を除く数字が2.3%で前月より0.4ポイント縮小した。食品は依然として6.4%と高止まり、インバウンドもあり宿泊料が前年比で60%も上がっているという状況だ。

――物価は少しずつ落ち着いてきたと見ていいのか。

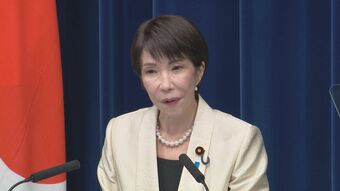

慶応義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

これから2%台で推移して、2024年の末ぐらいに2%を切る可能性もあります。今のところ食料がインフレの全体の7割で、宿泊料が伸びたので2割。この二つで9割ですから、内需が強くてインフレになっているということでは全くないです。

焦点の実質賃金はマイナス2.3%と19か月連続のマイナスだ。

――名目も1.5と多少上がったと言うが、物価に賃金が追いつかない状況が続いている。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

メディアでは春闘の賃金上昇率が3.6%になったということですが、大企業だけです。このデータは中小企業も入った実際のデータです。23年と22年の4月から10月を比べると、なんと名目賃金上昇率は1.4%で、22年の1.6%より下がっているのです。大騒ぎしたわりには実際の賃金の伸びは全然加速していません。実質はもっとひどいです。

――実質は22年より23年の平均がよくなっていない。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

どう考えても賃金と物価の好循環にはなっていないと思います。

消費も厳しく、10月はマイナス2.5%。特殊な月を除けば22年から一貫してマイナスになっている。

8日に発表された7-9月期のGDP改定値は年率換算でマイナス2.9%と、11月に発表された速報値のマイナス2.1%から0.8ポイント下方修正された。GDPの6割近くを占める個人消費が下振れし、マイナス0.2%となった。

――下方修正された一番大きな要因が個人消費だ。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

コロナ前の2019年初めの実質個人消費支出水準を回復していません。もうアメリカとか欧州は超えているので、いかに日本の消費は弱いかということです。

――今の日本の経済は好循環にはほど遠いという印象か。

慶応義塾大学 白井さゆり教授:

過去23年間をとっても実質消費は年平均でたったの0.5%です。この10年間はマイナスぐらいです。いかに家計が全然消費していないか。もちろんそれは賃金が伸び悩んでいることも、高齢化で将来の不安もありますが、春闘で妥結したわりには中小企業に及んでいないので、その中で食料費が上がっているわけですから、みんな節約します。そういう状況です。