花子やA子もいる“仲良し”6人グループでは、その後、いじめのターゲットが花子からE子に移り、F子に行き、そしてB子へ、やがてC子にも向かった。そして最後は、リーダーだったA子への猛烈ないじめも発生した。

花子へのいじめからA子へのいじめに移行するまで、わずか1年。花子は「いつまた私が狙われるのか、不安でしょうがなかった。仲良しだったというか、監視し合っていたような…」と語る。

一昔前はいじめのターゲットが次に移るのに1~2年かかったが、最近は非常に早い。2カ月、短ければ1カ月、2週間で変わることも多いという。だから、いじめ被害に遭っても「騒ぎを大きくしたくないから」と誰にも言わず、「どうせターゲットは移るから…」と被害者が我慢する傾向もあるほどだ。

花子のグループのケースに当時、ネット対策教材作りでの聞き取りを通して関わった兵庫県立大学の竹内和雄教授は、「誰もがいつでも被害者や加害者になりうる。こういう緊張感の中で子どもたちは日々、スマホと向き合って生活している。だからLINEで子どもたちはすぐに返信=“即レス”する。楽しみというより一生懸命LINEしている子どもも多い」と解説する。

■子どもたちのすぐそこにあるいじめ

専門家たちが言及する最近のいじめの傾向は、いじめが“すぐそこにあること”。かつては数名の加害者と1人の被害者という、特定の関係の子どもたちの問題としてあったが、今では“誰もが”関係者になりうる。ある調査では、小学4年生から中学3年生までの間に、いじめ被害を経験した子は91.4%、加害経験者も85.4%いた。(国立教育政策研究所「いじめ追跡調査」2016-2018)

いじめられたらいじめる。いじめたらいじめられる。多くの子どもたちが、人の心を傷つけたり、傷つけられたりしながら学校生活を送っている。花子たちもその後の学校生活では、LINEのメッセージは正しかったか、人間関係で失敗しないか、変な発言で嫌われないか、自分の“見てくれ”はどうか…。日々、気にしながら過ごさざるを得ない“緊張感のある生活だった”と振り返ったそうだ。

■精神的幸福度が低い日本の子どもたち

2020年発表の「ユニセフ(国連児童基金)レポートカード16」によると、日本の子どもたちの身体的健康は先進国38カ国中で1位だったが、精神的幸福度はワースト2位で37位だった。「生活に満足している」と答えた子どもの割合が最も低い国の一つだったことや、自殺率の高さが理由とされる。

同レポートでも「いじめ」について言及されている。日本では17%の15歳が「月に数回以上いじめられた」と答えたという。彼らの生活満足度の低さが、全体の精神的幸福度も下げている。

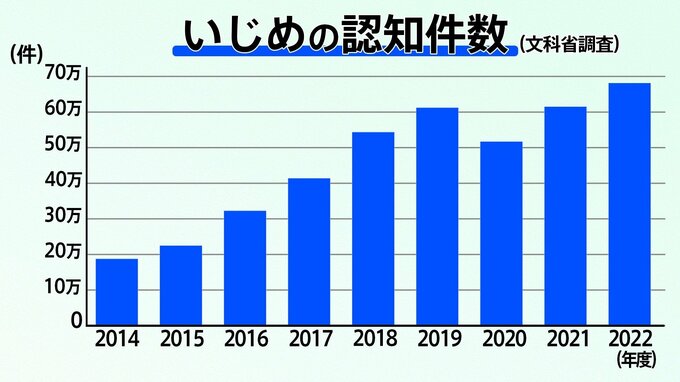

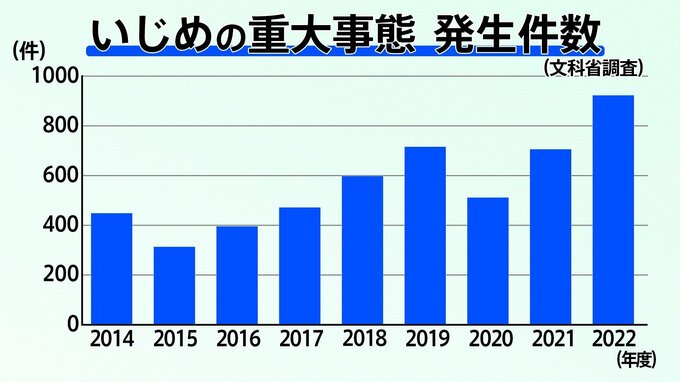

文科省によると2022年度、いじめの重大事態件数は923件で過去最多を更新した。重大事態とは、子どもの生命や心身・財産に重大な被害が生じたり、長期の欠席を余儀なくされたりした疑いのあるケースだが、この国では毎日2.5件のペースで新たに発覚している。

■いじめ対策で欠けていた「予防的」視点

これまでのいじめ対策では、何が足りなかったのか。多くの専門家は、対策の視野の狭さと、事が起こってからの「事後的」対策への偏りを指摘する。カメラをズームバックするように、<子ども家庭><教員><学校><社会>と視野を広げ、予防できることはあるのだろうか。

■<子ども家庭> スマホ依存でイライラ

生徒指導に詳しい先述の竹内和雄教授らは、東京都世田谷区の小中学生、約3万4000人にアンケートを実施。中学生の約2割が一日に4時間以上、ネットに接続し、依存傾向があることも分かった。さらに「4時間以上」の子どもは、「よくイライラする」傾向が強く、「ネットでケンカ」したことがある子は3人に1人で、他の子に比べて2.4倍に上った。

花子たちのグループも、LINEを始めたのはいいが、使用は夜何時までといった仲間内のルールは決められておらず、誰が会話を終わらせるのか、難しい状況が続いていたそうだ。

■<教員> ブラック勤務がいじめ対策に影

学校の先生たちが心身ともに健やかであることは極めて重要だ。いじめ対策でも、ブラック勤務で心も身体も疲れきった先生は、適切な予防や対応ができない懸念があると長年中学校教員を務めた鳴門教育大学の阪根健二名誉教授は指摘する。ひどいケースでは“楽(らく)しよう”と、見て見ぬふりをする可能性もあるという。ブラック勤務の解消は、いじめ予防対策としても重要だと考えられる。

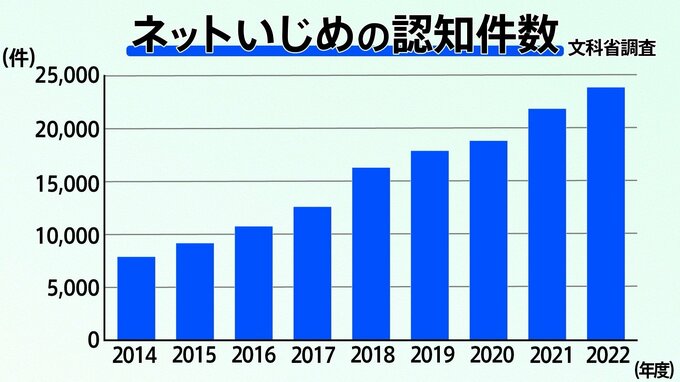

今、花子たちのケースのようなネットいじめが増えていて、教員たちにとって、いじめはますます見えにくくなっている。マスク着用を続ける子どもたちの表情の変化も読み取りにくい。先生たちの連携による“いじめ察知感度”は、ますます向上が求められている。

■<学校> 不十分ないじめ予防授業

いじめ予防授業も、「いじめはいけない」と“純潔主義”に訴えて終わるものが少なくない。いじめが止まる鍵となるのは、いじめを黙認する多くの「傍観者」が変われるかどうかだ。

東京都内の小学校で校長を長年務め、今はいじめ対策に一般社団法人「ヒューマンラブエイド」で共同代表として取り組む仲野繁さんは、大前提として、いじめ被害の深刻さや重大さ、長期にわたる悪影響について説明した上で、効果的な予防の仕組みを欧米先進国のように数時間かけて分かりやすく伝えてほしいと指摘している。

■<社会> 予防的視点を

私たちメディアも、いじめ被害を詳細に報じるだけの「事後的」報道から抜け出し、「予防的」なものにも重点を置かなければならない。さらに、仲野元校長らが指摘するように、いじめの大元となる子どもたちのストレスが低減するよう、知識偏重型の学校制度そのものの変革についても議論を始めなければならない。例えばオランダには、各自治体に数校ずつ多様なスタイルの公立学校があるが、日本にも導入できないのか。不登校対策にもなる。

■本気のいじめ対策は少子化対策にも

以上、専門家たちの指摘にあった通り、いじめ対策はもっと総合的に“社会総がかり”で取り組まなければならない。実現できれば、安心して子どもたちが近所の公立学校に通えるようになり、「異次元の少子化対策」にもなる。一方、「なぜかいじめに巻き込まれる子どもたち」状態を放置するなら、子どもたちの幸福度の向上は期待できず、少子化は進むだろう。日本の未来のために、いじめ対策の見直しが必要だ。

執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎