「道路から噴水?」消雪パイプの実験に…

「その場所に来ると、とたんにアスファルトが露出して、雪が消えている。当初は報道も消雪パイプの効果なんていうのはまったく分からないわけなので、『道路から噴水が出る。さて、不思議な…』という新聞の記事の書き方だった」

こう話すのは、辞典に名前があった亀川軍一さんの長男・純一(75)さんです。

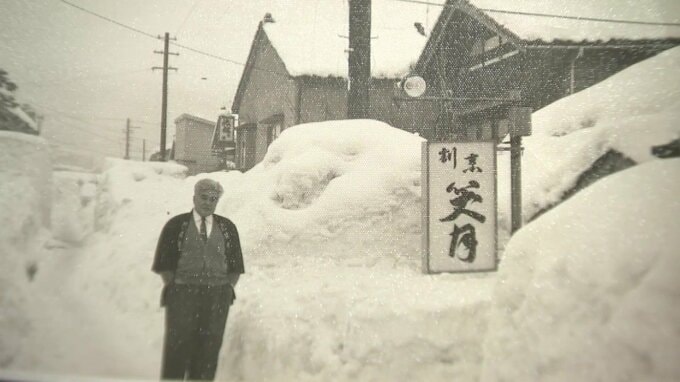

軍一さんは当時、新潟県長岡市坂之上町の市道沿いで『割烹笑月』を営んでいました。

のちに『消雪パイプ』と呼ばれることになる融雪装置の実験が行われたのは1961年8月のこと。道路の中央から水が流れ出す貴重な写真を、中学1年生だった純一さんが収めていました。

消雪パイプが初めて稼働したその年の冬。

消雪パイプの効果は、笑月の前の道路とその隣とを見比べてみると、はっきりと分かります。

当時の長岡市議会議員で、“元祖「柿の種」”で知られる『浪花屋製菓』の創業者・今井与三郎さんが地下水の効果を提唱し、市に雪への対策を訴えていたと言います。

純一さんの父・軍一さんは、「設置にかかる費用は自分が負担してもいいから」と、ちょうど舗装工事が予定されていた笑月前の道路で実験に協力したそうです。

亀川純一さん(75)

「父は長崎県、雪のない南国の出身。戦後長岡に移って来て、こうした雪を初めて体験し続けた。『冬は雪が降って当たり前』だと、『雪掘りをしてしょうがない』というふうな、言葉は過ぎるかもしれないが、少し諦めみたいな思いも雪国の人の中にはあったのかもしれない。それを“もう一歩先へ進めてみたら…”という発想が消雪パイプに結びついた」