違和感の理由

ではなぜこうした違和感が生まれるのかですが、二十四節気はそもそも日本で考えられたものではないのです。

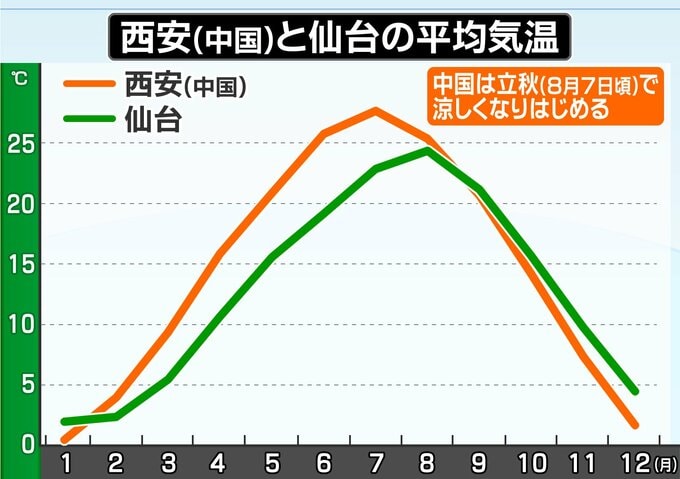

二十四節気が考案されたのは紀元前の古代中国北部で、3000年以上前から用いられていたという説もあり、日本には6世紀から7世紀ごろに伝わったとされています。ここで、中国でかつて都があった長安(今の西安)の気温変化のグラフを見てみると、最も寒いのが1月で、最も暑いのが7月となっています。8月7日頃の立秋には、明らかに涼しくなりはじめています。

一方で仙台は1月と2月がほとんど同じくらいの寒さで、最も暑いのが8月となっています。仙台だけでなく東京など、日本の各都市はだいたい同じような傾向です。

つまり気温のデータから見ると、季節の進み具合は、日本は中国よりも半月から1か月くらい遅いんですね。

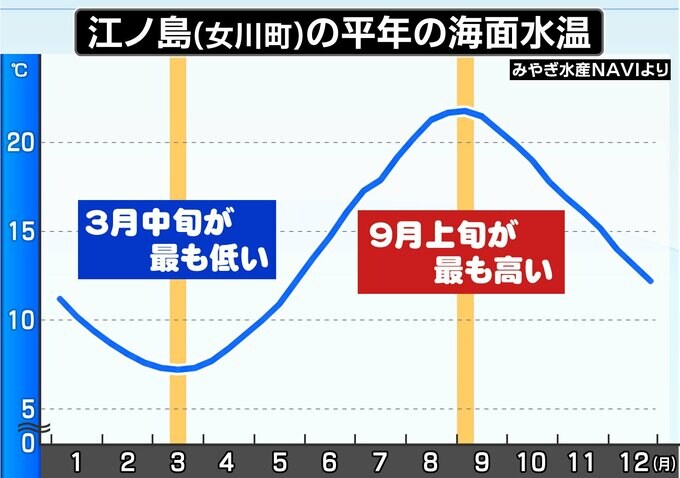

このような差が生じるのには、日本が海に囲まれている島国だということが大きく関係しています。例えば、宮城県女川町の江ノ島の平年の海面水温は、一年で最も低いのが3月中旬で、最も高いのは9月上旬となっています。

海というのは非常に多くの水をたたえていますので、陸地よりも温まったり冷めたりするのに時間がかかって、熱さ・冷たさのピークが遅くなります。このため日本の気温は、海水温のピークの遅さに引きずられる形で、中国の内陸部に比べて暑くなる・寒くなるタイミングが遅くなる、というわけなんです。これが中国由来の二十四節気と、日本の季節感とのずれにつながっていたんですね。

二十四節気は日本の場合だと、「もう少ししたらこうなるよ」くらいの目安でとらえるのが良いのかもしれません。きょう発表された1か月予報によると、12月16日(土)からの1週間は上空の寒気が強まり、気温が平年よりかなり低くなる可能性が出てきましたので、宮城県内はこのあたりで「大雪」(たいせつ)らしく本格的な雪になる日が出てくることが考えられます。