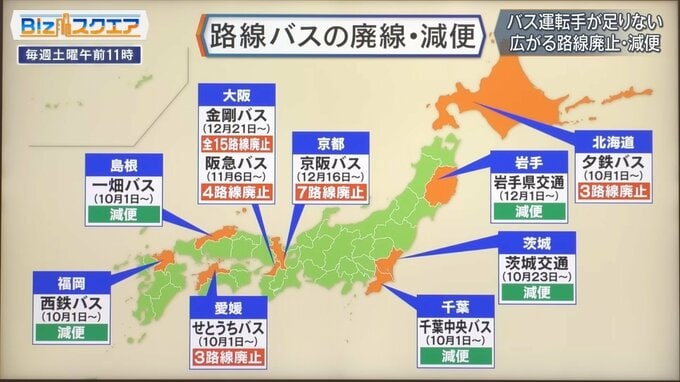

バス運転手が足りない 広がる路線バスの廃止・減便

全国的に広がる路線バスの廃線や減便の一部。大阪の金剛バスは15の路線全てを12月20日で廃止。さらに大手の阪急バスや西鉄バスでも、路線の廃止や減便が行われている。

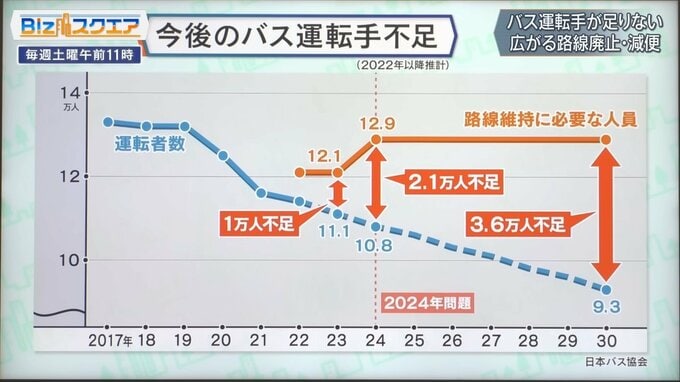

こうした背景にあるのが、運転手不足。2023年時点で1万人が不足しているとみられ、来年2024年には、時間外労働の上限が設けられることから、必要な運転手がさらに増え、不足は2.1万人に拡大。そして2030年には3.6万人にまで広がると予測されている。

――不足人数が増えて、廃線や減便を進めるという負のスパイラルになっている。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

民間のバス会社に話を聞くと「どうしようもない」と。赤字が続いているので、賃上げなど処遇改善したいのだけど、なかなか原資がない。バスが古いから新しくしたいが、そのお金もない。すると、働きたいという人がさらに来なくなって、賃上げのために料金上げると、その利用者が減ってしまい、また赤字が増える。

バス運転手の労働条件が非常に悪い。全産業の平均と比較してバスの運転手は月に16時間多くなっている一方で、所得は100万円ほど低い。さらに現状、バス運転手の平均年齢は、全産業より10歳ほど高い53.4歳となっている。

――有効求人倍率をみるとバスだけでなく、運転手は全産業平均の倍ぐらい人手が足りないとこういうことですよね。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

この業界だけが人が足りないなら、他のところからという話もあり得るが、色々な業界で人手不足になってきていて、なかなか人が採れない上に、業界としても維持可能性を高めることができないという負の循環に入っている。

――バスも鉄道も民間で維持してきたが、地域のインフラとしてどう捉えるか。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

人口が減っているという話と高齢化が進んでいるのは、どこの都市でも同じ。これからは高齢者も働く。一方でマイカーを使ってはいけないという話になると、公共インフラは使わないといけないし、病院が統廃合してしまったら、距離のあるところに行かなければならない。そうすると、交通はまちづくりであり、地域を守るために必要なものなので、民間のバス会社だけではなく、タクシーや鉄道など、公共と民間の競争ではなく協調していくことを考えていくことだと思う。

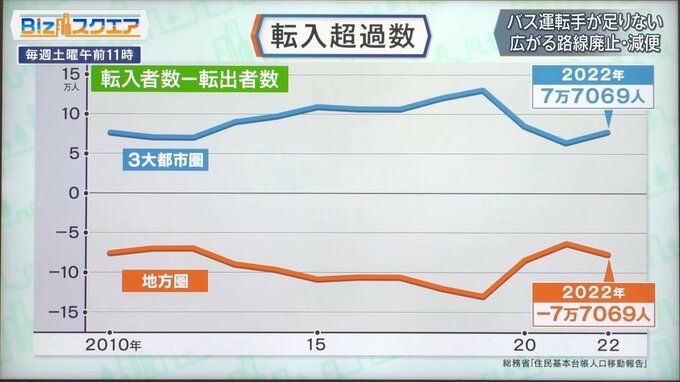

特に人口の減少が激しい、地方が深刻になっている。転入者から転出を引いた人口の増減グラフですが、3大都市圏では、合わせて7万7069人のプラスとなっているが、地方圏では同じ数だけマイナスになっている。やはり都市部に集中している。

――コロナ禍で都市と地方の人口差が縮まったといわれたが、また逆戻りになっている。バスや鉄道を残すための「お金の使い方」を考える時期にきているかもしれない。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

今やらないとまずいと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』11月18日放送より)