風呂の湯加減を確かめると恵美子さんが「おおべっさま」を呼びに行きます。

下立地区・柳原欣一さん:

「お風呂が沸きましたのでどうぞ。こちらになります。」「どうぞ、ゆっくりお入りください。お湯加減はいかがですか?ありがとうございます。」

「おおべっさま」が入浴している間に夫婦は食事の用意。

「おおべっさま」を神棚の下でもてなします。

下立地区・柳原欣一さん:

「長い間ご苦労さまでした。おかげさまで、お米も畑の野菜もたくさん作らせていただきました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたいします。」

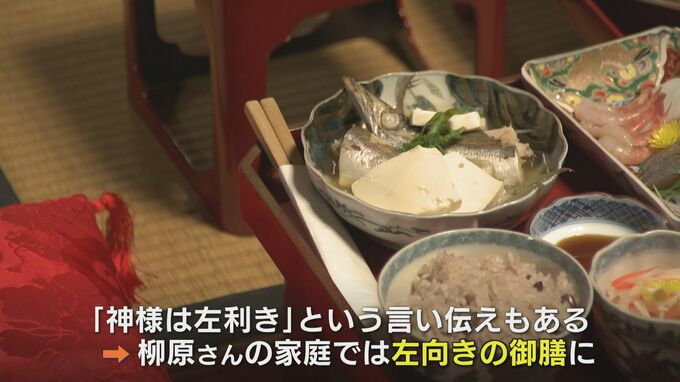

御膳に用意れたのは煮物や二股大根、腹合わせのタイなど。それぞれに五穀豊穣や子孫繁栄といった願いが込められています。

また、神様は左利きとの言い伝えもあることから柳原さんの家庭では左向きの御膳にしているそうです。

稲作を中心にした古くからの地域の暮らしに根差した信仰は、農閑期に家に神様を迎えて感謝を捧げ、来年の豊作を願うという行事として今もこの地に残っているのです。

下立地区・柳原恵美子さん

「どうもきょうはお粗末様でした。」

下立地区・柳原欣一さん:

「ゆっくりとお休みください。」

食事を終えると、この日の行事は終了。

下立地区・柳原欣一さん:

「この行事は私が知っているだけでも、いろいろ形が変わってきているところがあります。少しずつ変わりながらも五穀豊穣への感謝の気持ちをもって、多少照れ臭いところはあるのですが、そこを大事にしていきたいと思っています。」

おおべっさまは、このあと2か月間、家に滞在し1月20日の早朝に豪華な食事を振る舞い送り出すということです。

「おおべっさま迎え」の食事や作法は家庭ごとに違いがあり、今は世代交代などから年々、行事をする家庭が減っているということで、柳原さんはなんとか伝統を守りたいと行事の作法などを教える教室も開いています。