■いじめ予防の大前提は「教員のブラック勤務の解消」

YouTubeでこの特集の全編を見られるが、現在3500を超えるコメントの一つに「教員の働き方改革は教員のためではなく、子供のためなんです」というものがあった。

私もVTR直後のスタジオで「先生たちが心身ともに健やかであることは重要だ。いじめ対策でも、ブラック勤務で疲れきった先生が適切に予防したり、対応したり、できるはずがない。ひどいケースでは“楽(らく)しよう”と、見て見ぬふりをするのではないか。まずは何よりブラック勤務の解消からだ」と述べた。

“いじめの芽”を摘み取ろうとする、いじめ予防の観点からも、ブラック勤務の解消は重要だ。現在、教育現場の最前線に立つ教職員たちの心と体に余裕がなければ、子どもたちへの丁寧な対応、適切な対応はできないのではないだろうか。

そんな調査結果も2022年5月、新たに公表された。

名古屋大学大学院の内田良教授らの調査で、2021年秋、全国の小中学校の教員924人に学校業務の実態について聞いたところ、現職教員の3人に2人が「過去2年間に辞めたいと思ったことがある」と答えた。持ち帰り仕事を含めた平均残業時間は小学校で98時間、中学校で114時間で、過労死ラインをゆうに超えていた。

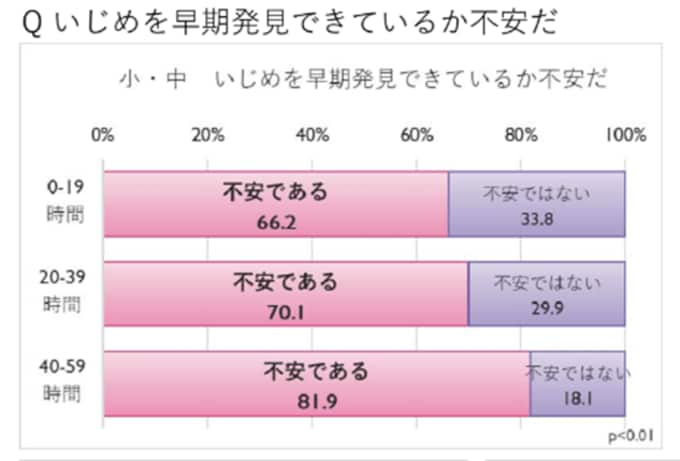

7割以上が「いじめを早期発見できているか不安だ」、6割以上が「準備不足のまま授業に臨んでしまっている」などと答え、ブラック勤務が子どもの教育にまで影響を与えている実態が浮き彫りになった。

いじめの早期発見について詳しく見ると、長時間労働の教員ほど、「早期発見できているか不安だ」と答える割合が増えていた。

いじめ予防の大前提は「教員のブラック勤務の解消」だ。

■未来の教員たちのためにも・・・

今後“いじめ予防”をすすめるには、教育現場に、いじめ予防や対策が適切にできる教員たちに新たに加わってもらうことも重要だ。ところが、ブラック勤務問題もあって、教員志望の学生は減っていて、教員の質の維持が難しくなるとの懸念が出ている。

文科省によると、2021年度採用の公立小学校の教員採用試験の競争倍率は2.6倍。長期低下傾向にあり、3年連続で過去最低になった。

こうした現状を政府は、そして国会議員たちは、どう捉えているのか。

“諸悪の根源”だと指摘される「給特法」の抜本的な改正について、文科省に聞くと、「2022年度の勤務実態調査を見て検討する」とのこと。2016年以来の本格的な調査になるが、コロナ禍の今、比較は難しいだろう。

さらに内田良教授らの同調査では、公立小中学校の教員の6人に1人が、勤務時間の記録を少なく書き換えるよう求められたという。土日の勤務を正確に申告していない教員も少なくなく、勤務時間の正確な把握が機能していない恐れもある。

「勤務実態調査」という表の数字だけに頼らず、官僚や国会議員たちは現場の窮状を歩いて見て、教員らの悲痛な声に耳を傾け、急いで対応すべき問題ではないか。

執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎