◆日本のメディアは「後れを取っている業界」

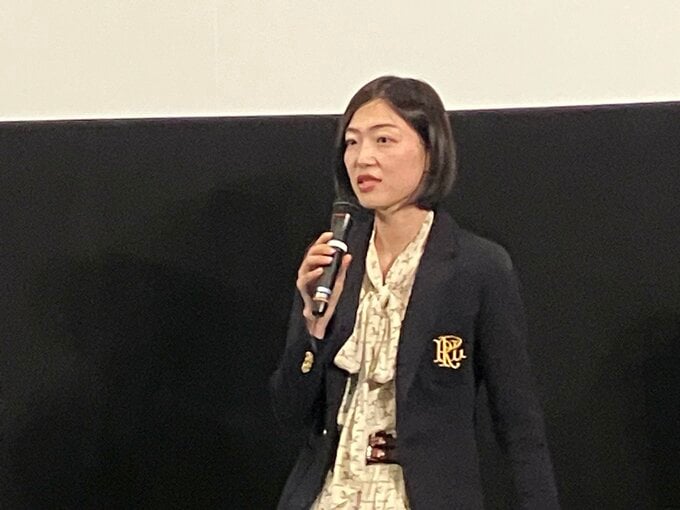

ただ、女性ならではの負担にも直面しています。3人目、西日本新聞の黒田加那記者は、ネットメディアの担当をしています。会場には来春から放送局の記者に内定している大学生も来ていて、質問が出ました。

学生:夫が無理解であったりとか、結婚を迫られて途中で辞めてしまうみたいな記者さんが出てきたかなと思うんですけれども、私も将来的に不安視しているところも若干あって、そうしたところでの壁だったり、難しさであったり、両立されていてお考えのことがあればお聞きしたいです。

黒田加那記者:2歳半の息子が1人おります。産休・育休を経まして、2022年度から復職して働いているんですけれど、特に結婚・妊娠・出産とキャリアは「トレード・オフ関係」にあるかのように、女性はどうしても感じてしまう現状がありまして、やっぱりメディア、新聞社の中にも感じるところがあって。私の場合、幸いに夫はとても理解があり、家事と育児もすごく参加してくれますし、割合でも多分、夫と私で6対4ぐらいで夫が多く負担してくれているんじゃないかなと思うんですけれども、今まで入社して結婚するまでと同じ働き方はどうしてもできなくなってしまうんですね。

新聞社の考える「記者のスタンダードタイプ」がちょっとオールドタイプというか、具体的に言うと高度経済成長期のサラリーマン的な、企業戦士ではないんですけれども、専業主婦の奥さんがいて家のことをやってくれる替わりに、仕事に全力投球できるみたいな形がいまだにスタンダードになってしまっているんじゃないかな。社内の仕組みだったり、仕事のやり方もそういうのがベースになっているので、どうしてもそこに合わせられない人は離職してしまう人もいますし、「編集の仕事をしたかったけれど、やっぱり編集じゃない仕事の方が融通が利くから、そっちに行かないといけない」とか、変えざるを得ない方もいます。私が入社した当時からしても、今はかなり女性を支えるような制度や仕組みはだんだん整ってきてはいるんですけれども、ではメディアがライフ・ワーク・バランスを支えていくような環境にできているかと言うと、「後れを取っている業界」なんじゃないかなと、私は個人的には思っています。

私は男性ですが、女性記者が「半分」ではなく、「半分以上」になった方がいいのではないか、とずっと思っています。多様性も出てくるし。もちろん大切な仕事を背伸びしてでもやらなきゃいけない時はありますが、日ごろのことをきちんとするためにはいろいろな視点が入った方がいいな、と思っています。

「カバル・ラハリヤ」の再生回数は1億5000万回、登録者は30万人を超えたそうです。メディアとして生き残っていくためには、いろいろな挑戦が必要なのではないでしょうか。

映画『燃え上がる女性記者たち』は、福岡市中央区天神のKBCシネマで上映中です。佐賀市のシアターシエマでは12月15日から上映されます。

◆神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件や関東大震災時の朝鮮人虐殺などを取材して、ラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。近著に、その取材過程を詳述した『ドキュメンタリーの現在 九州で足もとを掘る』(共著、石風社)。