県は「工事ではなく維持管理のため事前説明する義務はない」と主張

なぜこのようなことが起きたのでしょうか。

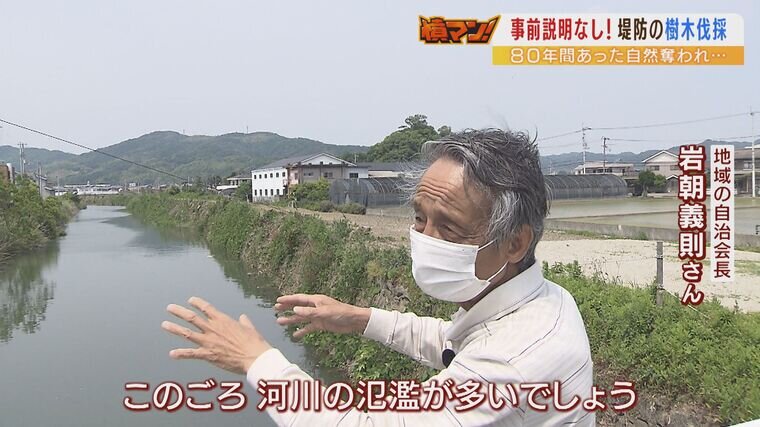

(地域の自治会長 岩朝義則さん)

「そこに看板を立てて、いきなりガサーっと切り出した。事前説明も全然ないわけ」

岩朝さんによると、ある日突然、前触れもなくショベルカーがやってきたといいます。

住民らが川を管理する徳島県に問い合わせると、次のように話したといいます。

(地域の自治会長 岩朝義則さん)

「このごろ河川の氾濫が多いでしょう。線状降水帯とか全国的に問題になっている。本来なら整備せなあかんのを(県は)80年間か、放ってあった。ほんで今回初めてこれではいかんということで整備させてもらったと」

住民らによると、多々羅川の堤防に自生していた樹木は県が80年間に渡って放置していたもので、大雨や台風などで樹木が倒れると堤防を損壊する恐れがあるというのです。“災害の恐れ”ということには理解しつつも「事前の説明や協議は出来なかったのか」と不信感を募らせています。

(地域の自治会長 岩朝義則さん)

「『これは整備やから住民に説明する必要はないんだ』というのが県の理屈。一旦工事を中止して話し合いをせんか、と言ったんだけれども、県は『これは工事ではない』と」

住民らが再三申し入れた結果、県はようやく住民説明会を開きましたが、「伐採は“工事”ではなく雑草抜きと同じ“維持管理”であって事前説明する義務はない」と主張したといいます。

別の住民らに伐採について話を聞くと次のように話しました。

(地域住民)

「風ですよね。(家に)風が直撃するようになって。風が強いときはピューという感じで、花壇の花までピャーって倒れるような感じやし。玄関のガラスがすごく汚れるようになりました」

「今コロナでどこも行けないからね、癒されていたんですよ。それを伐採されたからすごく腹立っているんです。ここはシラサギ・アオサギ・カワセミ・ウグイス・メジロ…たくさんいるんです。今はみんな伐採されてね、おるのはカメだけですよ。こんなひどいことを県や行政がするとは私は思っていなかったです」

住民らにとって多々羅川の堤防に自生していた樹木は、防風林の役割や80年間もそこにあった生活の一部だったようです。