東京・お台場エリアにある日本科学未来館で11月22日に「老い」をテーマにした新たな常設展示「老いパーク」が始まります。

老化によって生じる、目や耳、運動器、脳の老化現象を疑似的に体験できるほか、現在取りうる対処法や研究開発中のサポート技術など、老いとの付き合い方の選択肢を科学技術の側面から紹介し、最後にはすでに老いと向き合う方々の人生の捉え方を知ることで、老いとの付き合い方や生き方のヒントを探るというものです。

この展示の公開を前に行われた、企画した関係者らによるトークイベントを取材しました。

「老いって何?」聞けば聞くほどわからなくなる

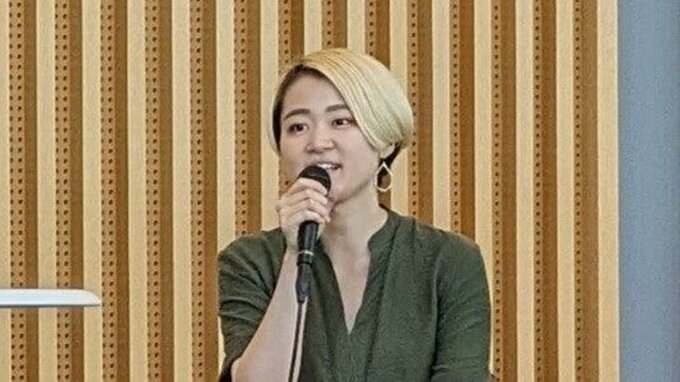

まずは「未来館でなぜ老いを考えるのか」。老いパークの企画・制作メンバーである日本科学未来館の科学コミュニケーター・小林沙羅さんはこう話します。

日本科学未来館・科学コミュニケーター 小林沙羅さん

「展示フロアに出て来館者の方とお話しする機会が結構あります。それで『老いってなんだと思いますか』と聞くと『自分が年を取ってきた』とおっしゃってくれる方もいれば『ご家族の介護をしている』という答えをしてくれる方とか、結構いろいろいらしてですね、本当に聞けば聞くほど『老いって何だろう』とわからなくなる。展示を作るのにいろんな分野のリサーチをするんですね。介護もそうですし、自分の体が老化するとどうなるかというところももちろんなんですけど、人からどう見られるかとか、高齢社会のような社会的な側面とかをみんなで考えられる展示になればいいなと思って、今作っています」

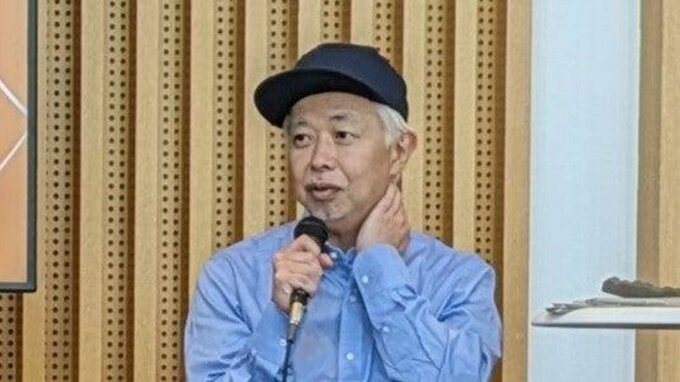

続いて編集者としてさまざまなメディアに携わる伊藤ガビンさんのお話です。

伊藤ガビンさん

「今年ボク還暦なんですけど『人生100年時代』って言われ始めたじゃないですか。こないだまで70、80だったのに急に100年と言われても困るよなと思って、まだ誰もそこの部分をちゃんと考えていないというところで、本当に未来を感じる領域だと思いました。やっぱり『そりゃ老いない方がいいよね』とか『若くて健康な状態がいい』というその価値観がいろんなところに入り込んでくるんですよ。そこをちょっとチェンジしていかないとマズかろうと思いますね。あと老いに関しては『全員老いる』ということがやっぱりすごく大きなことだと思っていて、ちょっと体験してみるというようなものではなくて、この先自分がどういうふうに生きていくかということと密接に結びついているので、すごく面白いところだと思うし、その視点は抜くことができないと思っています」