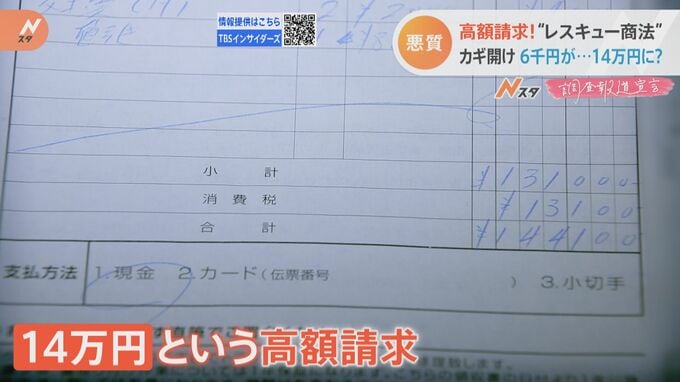

■ぼったくり!?家の鍵を開けるのに「14万円」

「ぼったくりで詐欺だと思いました」こう訴えるのは、大阪市に住む月島さんです。(20代・仮名)

月島さんは、2022年1月、うっかり鍵を家の中に忘れて外出。玄関の扉がオートロックだったため、そのまま締め出されてしまいました。そこで慌てて検索し、見つけたサイトが・・・

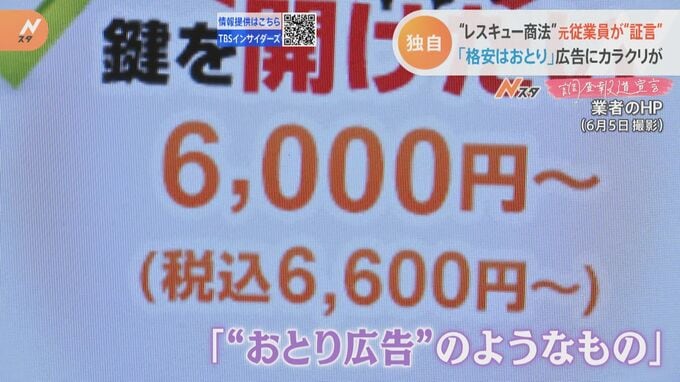

業者のHP

・早い!安い!安心!

・鍵を開けたい!6000円~

高額請求を受けた月島さん(仮名)

「(当時)簡単見積もりみたいなアンケートみたいなの答えたときに、出た金額が6000円だったので、それを信じて、電話したような感じです」

電話をして間もなく、業者が到着。すると鍵穴を確認した作業員が提示したのは驚きの見積もり額でした。

高額請求を受けた月島さん(仮名)

「ネットで書いていた通り6600円と思っていたものが、14万円っていう」

想定外の高額請求に、悩んだ月島さん。でも、外は寒いし、家の中には愛犬もいる。

やむを得ず全額を支払ったと言います。

高額請求を受けた月島さん(仮名)

「パニックだし、考える暇もなく・・・納得はしていなかったんですけど、状況的には払わざるを得ない感じでしたね」

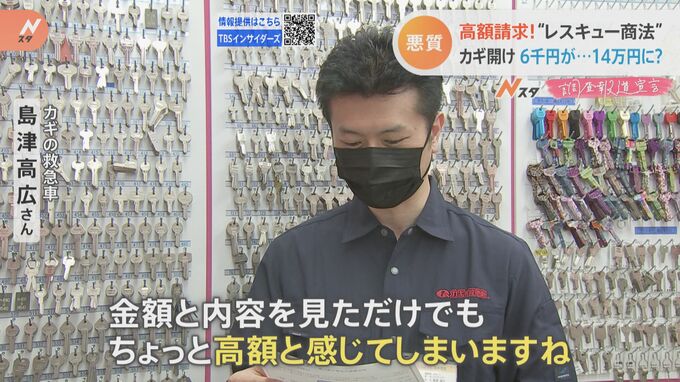

業者が請求した14万円という金額は、妥当なのか。そこで取材班は試しに他の業者に見積りを依頼することに。まずは、全国に90以上の店舗を展開し、日本ロックセキュリティ協同組合に加盟する「カギの救急車」。

カギの救急車 島津高広さん

「金額と内容を見ただけでも、ちょっと高額だと感じてしまいますね。仮に二つ開錠して、仮に交換したとしても、10万円を越えることはそうそうないかと思います」

また、同じく組合に加盟する別の鍵開け業者でも・・・

ムラタロックサービス 認定錠前技師 村田功さん

「これはすごい高いよね。(状況にもよるが)僕は6万ぐらい(で対応します)」

さらに業者について調べてみると、意外な事実が明らかに・・・

記者

「こちらの業者ですね。2022年2月に消費者庁から業務停止命令を受けていますね」

業者はクーリングオフに応じなかったとして、6か月の業務停止命令を受けていますが、現在は申し立てにより、執行停止中となっています。月島さんは粘り強く交渉した結果、業者は全額返金に応じたと言います。しかし「弱みにつけ込まれた」とその怒りは収まりません。

高額請求を受けた月島さん(仮名)

「もう絶対に許せないです」

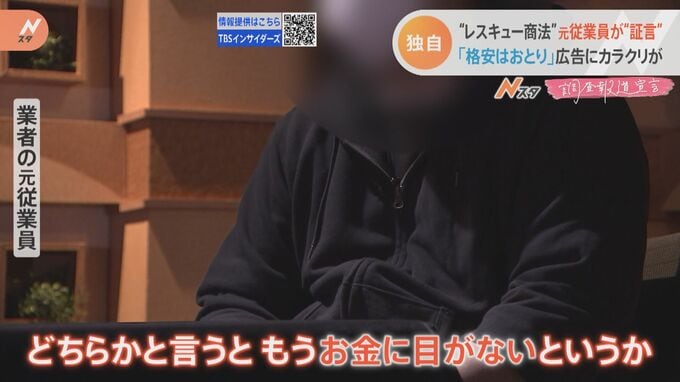

取材班は業者についてさらに調査。すると驚きの実態を証言する人物に接触できました。

記者

「会社の雰囲気とか、実際に働いていてどんな会社でしたか?」

鍵業者の元従業員

「どちらかと言うともうお金に目がないというか。結構がめついといった会社でした。一種の‟詐欺グループ”にいるような感覚になってきたので」

こう明かすのは、2022年まで この業者で働いていた男性です。

鍵業者の元従業員

「日常的にお客様からのクレームの電話は入っていたかと思います。結構異常な数ではないかなと思っていますね」

実際、消費者庁の資料によると「この業者から想定外の高額請求を受けた」などという相談が年々増加しています。月島さんが業者を選ぶ決め手となった「6000円~」という格安の料金。実はそこに巧妙な“カラクリ”があると言います。

鍵業者の元従業員

「そもそも(HPの)6000円~っていう鍵の型番は存在するんですけど、実際に今はもう使われてない鍵がそういう値段になっていて。流通している鍵に関しては、税込みで5万は超える。お客さんを騙す気満々なのかなって」

トップページに書かれた「『鍵開け6000円~』は‟おとり広告”のようなもの」と話します。ホームページに小さく書かれたボタンを押すと、詳細な鍵開け料金などが書かれたページに。よく見ると、6000円で開けられるものは少数で、そのほとんどが引き出しの鍵や南京錠など簡易なものでした。月島さんのように住宅の玄関を開けるには鍵1か所で6万円や9万円かかる場合も。分かりにくい表示で客を集め、“高額請求”を行っていたと明かす元従業員。「高額な請求をするほど、給料が高くなるシステム」だったといいます。

鍵業者の元従業員

「1件2万円で10件やるよりも、10件のうち2件10 万円以上取ったらいいなっていうような感じでした。あまりに単価が低いのが続くと、現場のマネージャーが同行してついてきて、自分の代わりに作業して『こういう風に請求しろ』みたいな風に言われたり・・・」

記者

「マネージャーが直々に高額請求を?」

鍵業者の元従業員

「そうですね。目の前でしてっていうところでしたね」

「消費者を誤認させるような表示」に「高額な鍵開け料金」。元従業員は「客を騙すような行為」に感じたといいますが、法的に問題はないのでしょうか。“レスキュー商法”に詳しい弁護士は・・・

“レスキュー商法”に詳しい 増田朋記 弁護士

「現実に(6000円より)もっともっと高額なものばっかりやっていて、こんな最低料金でやるのは稀有な例だと、無いと。そういう場合それは誤認する表示ですよね。景品表示法という法律での、表示の誤認をさせる表示という意味の違反にもなると思います」

景品表示法違反の可能性があると指摘します。この業者、消費者の誤認を狙ったうえで高額請求を行ったのか。取材班は何度も取材を申し込みましたが期限までに回答はありませんでした。

業者は消費者庁との裁判で、

「現在ホームページでは、料金の幅があり得ることをより分かりやすく記載している」

「顧客に対して実際の料金と客観的に異なる料金を示しているわけではない」

などと主張しています。

急増する“レスキュー商法”。国民生活センターでは、トラブルに遭った場合、消費者ホットライン(電話番号188)に相談するよう呼び掛けています。