人口減、高齢化の波に襲われる“保護司”

保護司の数は法律で、全国に5万2500人という定数が決められています。この定数が埋まったことはありませんが、以前は5万人近くいたのが、長期的に減少傾向が続いていて、今は大体4万7000人前後となっています。保護司を務められるのは78歳までなのですが、今や全体の8割が60代から70代。数の減少と高齢化が、深刻になってきているのです。こんなところでも、日本の縮図みたいなことが起こっています。

一昨年から去年にかけて、漫画を原作にした有村架純さんが新米保護司を演じるドラマや映画「前科者」がちょっと話題になりました。でもあんなに若い“保護司”さんは、現実ではレアケースなんですね。

新たに保護司になる方の見つけ方としては、これまでは、すでに保護司をしている人が、例えばPTAや青年会議所など自分が関係している団体や活動の中で適任者を見つけてスカウトするのが、主流だったと言います。しかしながら地域の中の人間関係が希薄化する昨今では、“保護司”の知り合いの中から探すというのも、難しくなっています。またこんなことも、事態に拍車を掛けているようです。

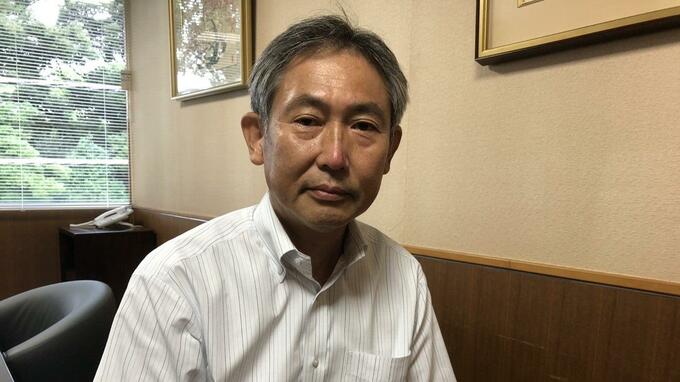

「更生保護法人 全国保護司連盟」事務局長の吉田研一郎さん

「以前だったら、退職してからボランティアとして保護司をやるって人も、結構多かったんです。それは大体60歳ぐらいになったらそういう状況が出てきたわけですけど、今は65歳、70歳まで働くって人が増えてるので、その分ボランティアのなり手が少なくなっているって面もあると思います」

「保護司」制度存続のために…

このままでは保護司制度が立ちゆかなくなってしまう。そこで法務省では、今年5月から「検討会」をスタートしました。保護司の代表はもちろん、学者や刑事司法の関係者などの有識者が集まって、制度を存続させるためにどうすれば良いかを話し合っています。いずれもまだアイディアの段階ではありますが、例えば、現在は無給で必要経費だけの支給に止まっている点の見直し。それから、現役で仕事を持っていたり、子育て中の人などにとって、研修や犯罪予防活動など、時間や労力が掛かりすぎて参加が難しい現実があることに関して、開催を夜間や土日にしたり、日頃の会議なども、わざわざ出向かなくても良いように、オンライン化を進めるなどの工夫を凝らすというわけです。

いずれにしても、これまで“保護司”を務めてこられた方の知見は大事にしながらも、若い方々の意見を出来るだけ取り入れていくのが、“保護司”制度を守るためのポイントになるということです。 吉田さんは、今が大きな転換点と認識した上で、こんな熱い思いを語って下さいました。

「更生保護法人 全国保護司連盟」事務局長の吉田研一郎さん

「こういう活動をしている人が全国津々浦々に居るんですね。北は北海道稚内から沖縄の離島に至るまで。全国各地で保護司さんが、同じような思いを持って活動されてます。そういう組織は魅力的だと思いますので、一般の国民の方にもよくご理解いただいて、大変なことばかりではなくて、活動も楽しくしていますし、そういう魅力をアピールしていくことによって、適任者=保護司になりたいという人もまだまだ潜在的にはいらっしゃるのではないか…」

「検討会」は2年ほどのスパンで続けられて、2024年3月に中間報告、そして2025年1~2月にある程度まとまった報告を出す見通しです。罪を犯した人の社会復帰を支援し続けるためにも、有効な解決策を期待したいです。

TBSラジオ「人権TODAY」担当:松崎まこと(放送作家/映画活動家)