過去最多の水揚げも「料理人が不足」

「常磐もの」のニューフェイスとして期待のトラフグ。福島県沖では、数年前からトラフグがまとまって獲れるようになり、水揚げ量も右肩上がりとなっています。

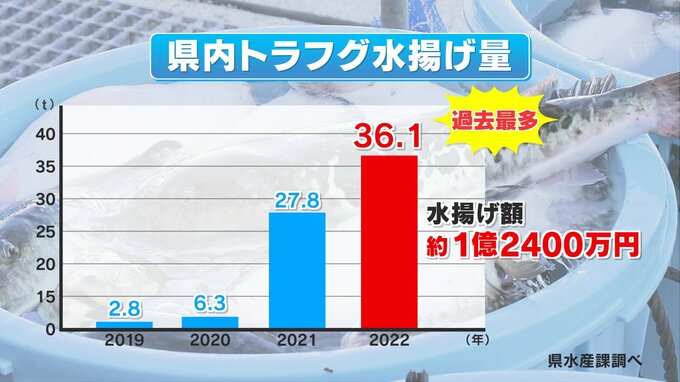

2019年には2.8トンだったものが、去年には36.1トンと、この4年間で漁獲量が10倍以上に急増しています。それに伴い水揚げ額も増えていて、去年は1億2400万円あまりと、初めて1億円を超えました。

なぜ、福島県内でこんなにもトラフグが獲れるようになったのでしょうか?その理由は「海水温の上昇」と考えられています。温暖化の影響で海水の温度が上がり、福島県の海がトラフグの成育に適した環境になってきたと推測されています。

海水温の上昇で獲れる魚種が変わってきているため、県や漁協は、環境の変化に対応した販売戦略を考えなければいけません。現在、県や漁協では、このトラフグを「福とら」と名付け、ブランド化を進めています。水揚げが多い相馬市では、今年3月末時点で、旅館や飲食店など8店舗でトラフグを使った料理を提供していて、現在もその数は増えているといいます。

一方で、課題もあります。「フグ」はテトロドトキシンという猛毒をもっていて、特に、肝臓や卵巣は毒性が強いため、食べると非常に危険です。フグの種類によっては皮や筋肉など毒がある部位が異なるため、専門の免許を持った料理人が必要です。

しかし、県内ではこの免許を持つ料理人が少なく、水揚げの多くは県外に出荷されているのが現状です。一歩間違えば命にかかわるため、安全性を確保するためにも料理人の育成は必要不可欠です。県や漁協では「トラフグ先進県への視察や専門の講習会などを開催し、ブランド化に向けた取組を進めていきたい」と話しています。