「短期間で同じところに集中して起こるのは珍しい」

一体、何が起こっているのでしょうか。MBSの大吉洋平アナウンサーが話を伺ったのは、京都大学・地震予知研究センターの飯尾能久教授です。

(大吉アナ)「京都南部の群発地震の特徴として言えることはありますか?」

(飯尾教授)「京都から大阪にかけてマグニチュード4や5の地震は数年に1回くらいは起こるんですね。短期間で同じところに集中して起こっているというところが非常に珍しいですね」

京都南部で起こっている地震は地下の「水」が関係?

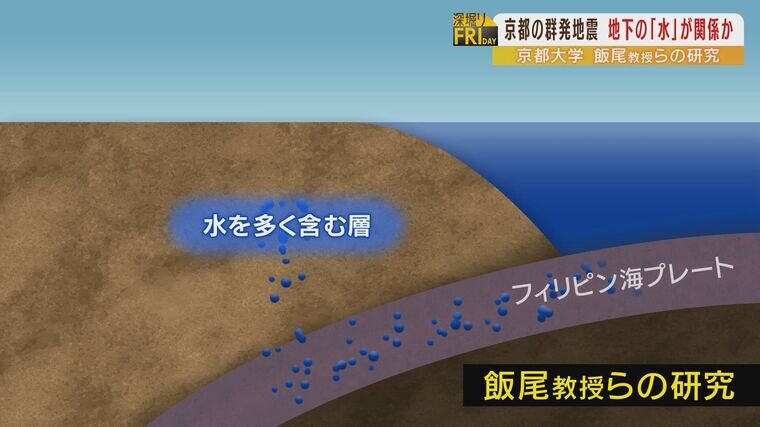

飯尾教授らは、今年の京都の群発地震など近畿の内陸部で起こる地震は、地下の「水」が関係するという研究を発表しています。研究によりますと、フィリピン海プレートに含まれて地下深くまで運ばれた水が徐々に上にしみ出します。

その結果、水を多く含むやわらかい層が地中にでき、この層が大きく歪む時、活断層に力が伝わって地震が起きるのではないかという考えです。

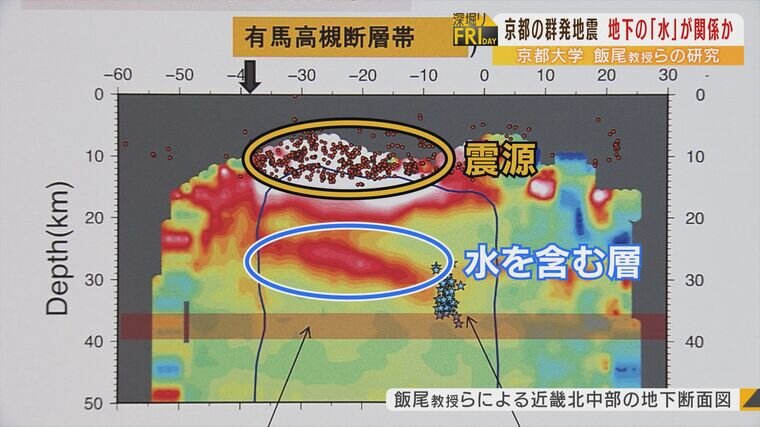

実際の測定データを重ねてみます。断面図で示した地下25km付近にある赤いエリアが水を含む層で、その真上にある無数の赤い点が1つ1つの地震の震源だというのです。

(飯尾教授)「水があるところが局地的にやわらかくなっているんですね」

(大吉アナ)「やわらかくなっていることは、僕らにとってどう考えたらいいんですか?」

(飯尾教授)「やわらかいところがありますと、遠くから押された時に、そこだけが歪むんですね。歪みますと、しわ寄せが上に行っちゃうんですね」

飯尾教授は、今年京都府南部で地震が相次いでいることと南海トラフ巨大地震は直接関係ないとしています。