実質実効為替レートは1970年以来最低。円安進めば年内にも微調整か

背景にあるのが円安だ。148円までまた円安が進んでいる。

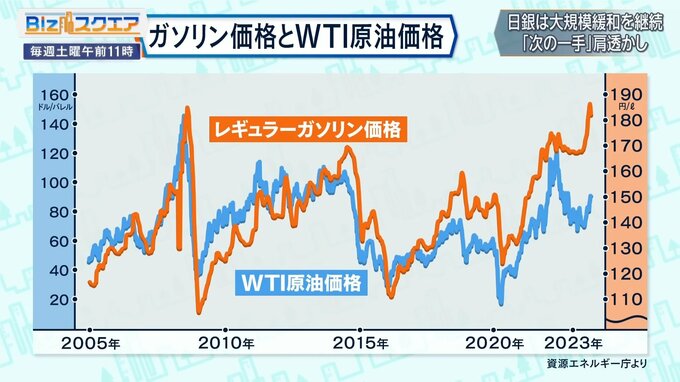

WTIの原油価格に日本の円建てのレギュラーガソリン価格のグラフを重ねてみた。

東短リサーチ代表取締役 加藤出氏:

以前は二つの線は一緒に動いていましたが、最近すごく大きなギャップができているというのは、円安の影響が大きいです。

各国の政策金利を並べてみると、みんなこれだけ上げているのに、日本だけがずっと変わらない。

――物価を差し引いた実質金利は?

東短リサーチ代表取締役 加藤出氏:

アメリカなど海外は、インフレがだんだん下がってきた一方で、金利を上げてきているので、差し引いた実質金利は、アメリカを中心に結構高いわけです。日本は、しっかり深いマイナスで、しかも2022年と比べても日本のこの数字は深いマイナスになっていますから、事実上金融緩和を強化しているような状況です。これは円安支援材料になってしまいます。

――実質実効為替レート、円の総合力を示すものでインフレや貿易量などを加味した為替レートが、さかのぼれる1970年以来最低になってしまった。70年はまだ1ドル360円の固定相場の時代で、そのときよりも円の実力が低くなったということだ。

東短リサーチ代表取締役 加藤出氏:

我々が今外国へ行くと、何を見ても高く感じるし、海外から観光客がこんなに来ているというのもこれですよね。外国からのお客さんを喜ばせるために我々の生活コストが、今上昇しているという妙な状況になっています。

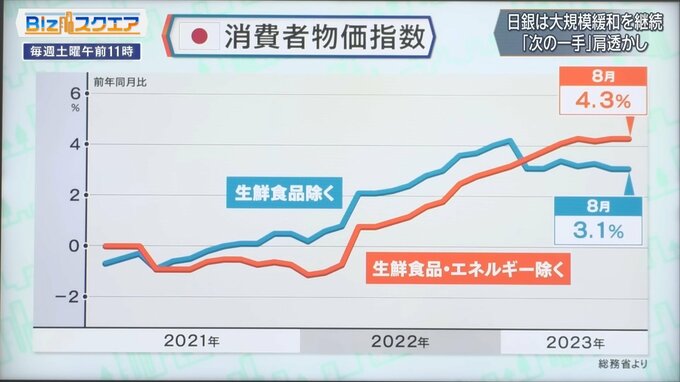

――弊害が大きいにもかかわらず日銀は、とにかく動かさないという状況になっている。しかも2%を超えて、今もう3%、4%が続いているのに、まだ安定的、持続的ではないという論理構成をしている。本当に物価の先行きを心配しているのか。

東短リサーチ代表取締役 加藤出氏:

そこは本音ベースで日銀としては心配しているのだと思います。来年、再来年と見渡していくと、また目標の2%を下回ってしまうのではないかと。日銀としては、毎年物価が2%ずつ上がっていく経済を実現したいと。今は遥かに上回っているのだけれども、ここは我慢していただいてという考えなわけです。我慢しているうちに毎年物価が2%上がり続ける経済になるのを今期待していると。それが実現するには賃金が持続的にしっかり上がるというのを確認したいという説明なのですが、今足元でこれだけ上がって食品は9%前後のところですから、特に中低所得層の方々にとって大打撃です。アメリカみたいに引き締めすべきとは全く思いませんが、あまりに緩和しすぎなので、そろそろ微調整はすべき局面に来ていると思います。

――いつ日銀が踏み切るタイミングが来るのか。

東短リサーチ代表取締役 加藤出氏:

来年の春闘を見極めるなら、普通は春まで待つのですが、日銀のヒアリング部隊がいろいろ調査すれば、年明けぐらいには、だいぶ情報をつかめるとは思います。海外経済が急激に失速しないなど条件が揃えば、1月あたりの可能性は十分あると思いますし、また円安がさらに進んでいくということになれば12月の可能性も出てくるでしょう。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月23日放送より)