2030年には市場規模1兆9000億円。水素利用のセクターカップリングの実証進む

室蘭での実証実験の他に、清水建設の北陸支店や、ハウステンボスの変なホテル、そして積水ハウスなどでかつ活用されている。

――各場所で水素を貯めるのが究極の姿ということになるのか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

そこは様々あると思います。例えばホテル1棟とか1軒の家でエネルギーを全部賄うという考え方。一方室蘭の実証では、再生可能エネルギーからスタートして、水素を作っていろいろな場所へ運んでいく。最初から最後まで一貫したサプライチェーンの実証をしているところです。他のところでは水素のボイラーで熱を作る、あるいは厚い鉄板を水素で切断するという実証もやると。

――産業、工業用に水素を利用することもできる。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

水素の使われ方としては電気から電気ということではなくて、いろいろなところで使っている。セクターカップリングの日本でおそらく初めての実証ではないかと思います。

――室蘭の例で言うと、ボンベ一つで1世帯1日分というと、毎日ボンベを運ばなければいけないので大変かなと思ったりする。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

ここでは現在9本、9日分の分のボンベを蓄えるようになっていて、使われた量に応じて3本ないし6本を週に2日ぐらいの予定で配送していて、順調に使われています。

――実際にプロパンガスを運搬して使っている家庭は日本にたくさんある。そういうところは運搬型に置き換えていくことも可能だ。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

都市ガスと違って、脱炭素するのはなかなか難しい。大体2400万世帯あると言われているので、現在プロパンを使っているところも徐々に置き換えていく。最終的には全部水素のボンベが乗っているというのが我々の理想です。

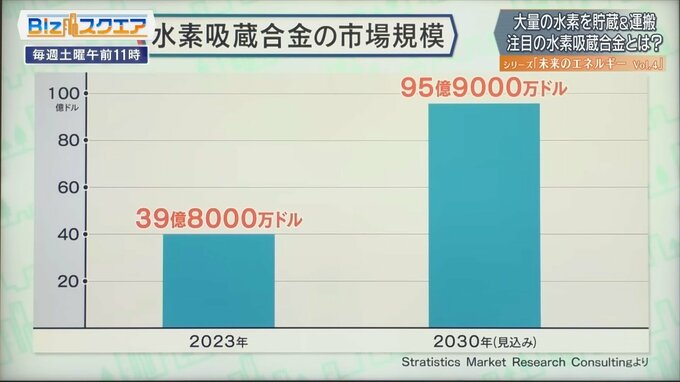

水素吸蔵合金の世界での市場規模は、2023年は約40億ドル、日本円で5800億円ほど。2030年には、約96億ドル、日本円で1兆9000億円ほどまで拡大するとされている。

――可能性はあると見ているか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

この分野は日本が非常に進んでいますが、最近特にEUが非常な勢いで追いかけている。主要国が主要な企業と一緒に研究開発、実証実験をしている。大手の金属メーカーが子会社を作って水素吸蔵合金を作り出しているということで、陸上競技で言うと我々が半周、一周先行していたつもりだったのですが、追い上げられている状況です。

――電気を貯めるのなら蓄電池の方がいいのではないかという考え方もある。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

現在のところは協働をして一緒になってやっていという形がいいと思います。電池は非常に放出が早い、水素吸蔵合金はたくさん貯められて、いつまでも保存できるというメリットがある。それぞれのメリットを生かして、全体のシステムを作り上げるというのが現状では最適だと。

――両方を一度に使っていくのか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

特に大手のゼネコンさんあるいは大手の電機メーカーさんはその組み合わせ、例えばこういうところでこういう設備が必要だといったときに、どういう性能の電池、どのぐらいの水素吸蔵合金を用意したらいいかというようなシステム設計の指針をどう作っていくかというところが肝で、ノウハウをためておられると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月9日放送より)