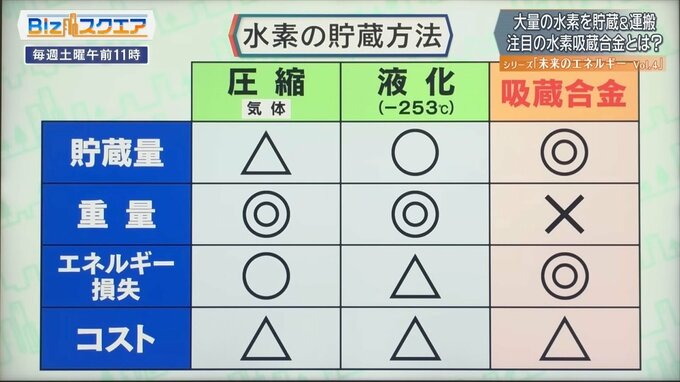

脱炭素社会が進む中、CO2を排出しない水素の貯蔵方法として、水素を吸収する金属、水素吸蔵合金が注目されている。水素を大量かつ安全に運搬保存できるという水素吸蔵合金を取材した。

コンパクトで安全。圧縮、液化の2倍の貯蔵力

四畳半程度のスペースに並んでいたのは、水素をためるタンクだ。重さ約100キロのタンク1本で、1世帯の1日分の電力15kWアワーをまかなうことができるという。

2022年11月、環境省から委託されたガス会社などが始めた水素吸蔵合金を使って発電する実証実験だ。気体か液体で貯蔵するのが一般的な水素を金属に吸収させてタンクに貯蔵し、クリーンな発電エネルギーとして住宅でも利用できないか実験している。

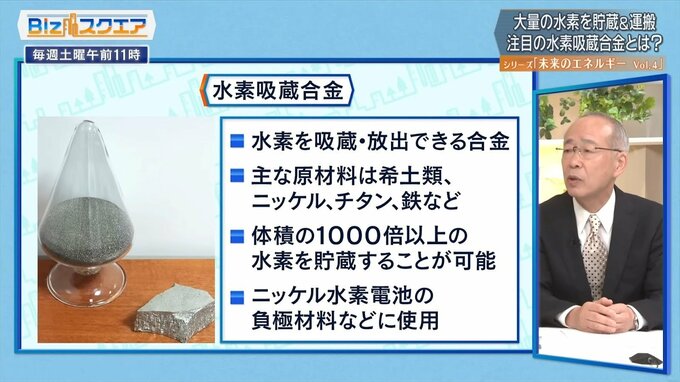

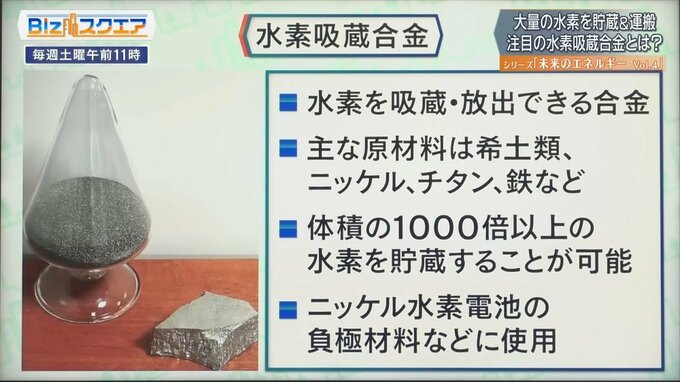

水素吸蔵合金の最大の特徴は、温度や圧力の調節で水素を吸収したり、放出したりすることだ。タンクに水素を注入する際、10気圧程度に圧力を上げ、20℃から30℃に冷却することで、合金に水素が吸収される。水素を取り出す際は、温度を20℃から30℃に保つように加熱しながら、大気圧程度まで減圧する。体積の約1000倍の水素を貯めることが可能で、気体や液体に比べて約2倍の水素を貯蔵できる。

直接火をつけても燃えにくい水素吸蔵合金も開発されている。日本重化学工業の機能材料事業部機能材料部の布浦達也部長は「安全性の面から他の水素の貯蔵方式と比べて優位な点になるのではないか」と話す。

水素を大量かつ安全に運搬し、保存できるという水素吸蔵合金。液化水素を運搬する場合に必要な資格が不要で、プロパンガスと同時に搬送することで運搬コストを抑えることができる。水素吸蔵合金を使った発電は、今後、飲食店やホテルなど様々な商業施設にも広がる可能性がある。

40年以上にわたり水素吸蔵合金を研究している九州大学の秋葉悦男名誉教授に聞く。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

これは希土類とニッケルからできている水素吸蔵合金です。0.9CCですが、1100倍つまり1Lの水素をこの合金の粉末が吸うことができます。

――水素を吸うというのは金属を水素化合物にするということだが、そういう物質は自然界にも存在しているのか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

自然界に存在しているわけではなく、オランダのある企業が1970年にこういうものがあると発表して、それ以降、水素吸蔵合金という言葉あるいはそういう物質が世の中に知られるようになりました。

――どういう物質をどう配合すれば、ほどよく水素を吸ったり吐いたりし、しかも常温で保存が可能かという研究を進めてきた。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

そういうことです。金属といっても水素をたくさん吸い込むのだけれども簡単には出てこないものと、水素となじみのない金属があります。その両者を適切な割合で配合することで、我々のこの環境の温度で水素を吸蔵、放出するものを開発してきました。

――水素吸蔵合金の材料は?

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

主な原料は希土類とニッケル。最近はありふれた金属であるチタンとニッケルが主原料として知られています。

――メリット、デメリットを比べて吸蔵合金は何が優れているのか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

コンパクトにできるということ。圧縮の場合、非常に高い圧力が必要です。液化の場合はマイナス253℃という非常に低い温度が必要です。吸蔵合金はコンパクトであると同時に、室温で全て作動するというメリットがあります。

――吸蔵合金は長い間、水素を溜め込むことができるのか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

化学反応ですので、例えば電池のように徐々に電気がなくなるということはなく、ずっと水素を吸い込んだまま水素の量は変化せずに保存されます。

――水素を吸わせるときには加圧すればいいのか。

九州大学 秋葉悦男名誉教授:

いわゆる高圧ガスではなく、10気圧未満の圧力を加えるだけで水素を吸ってくれます。水素を取り出すときには減圧して、少し温めてあげることで水素が出ます。他の方法に比べてエネルギーを消費せずに大量にコンパクトに貯められ、しかも安全であるということです。