高齢化進む町では、新しい足として期待

その一方で、ライドシェアが注目される理由もあります。

利用者はアプリを使いますから、ドライバーを評価することで、安全性が一定程度に保たれるということも考えられます。

さらに、ドライバーにとっても、利用者にとっても、同じ目的や趣味の人を、自由に選ぶことができる。アプリにそういった機能があれば、友達もできますし、移動も楽しくなるということも考えられます。

また相乗りをするため、車の台数が多くならない。つまり、渋滞緩和や二酸化炭素の削減なども考えられます。

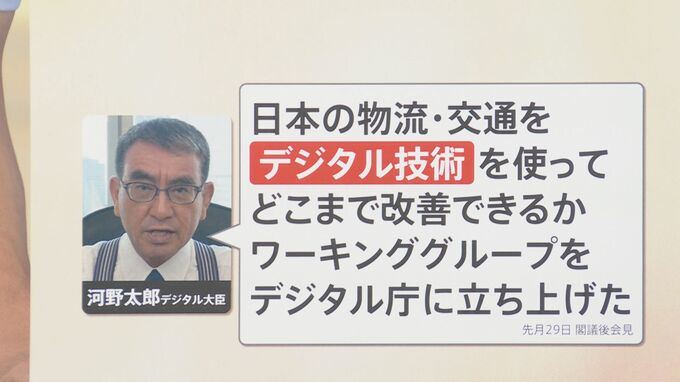

河野デジタル大臣も、「日本の物流・交通を、デジタル技術を使って、どこまで改善できるか、ワーキンググループを、デジタル庁に立ち上げた」と8月の会見で話しました。

ホラン千秋キャスター:

さまざまな課題がある中で、どう解決していきましょうとか、どういう枠組みが必要かとか、そもそも議論が進まないと。ライドシェアを想定していない保険の構造・法律になっていますので、議論を進めていく中で、実現することが本当に良いのか、良くないのか、というところに少しずつ近づいていけるような気がします。

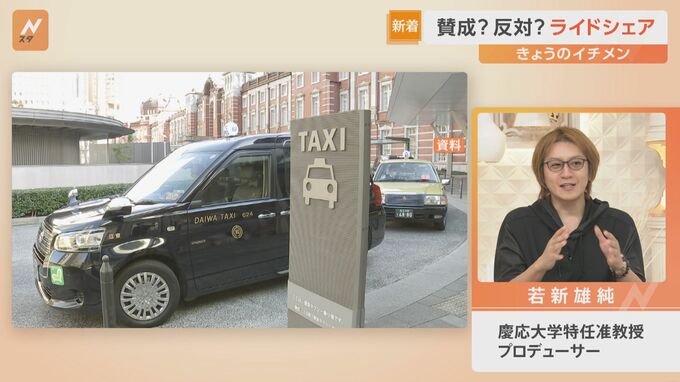

若新雄純・慶応大学特任准教授:

運用が決まったら、具体的にどう解決するかって話に進めていけばいい。でも、推進派の人たちは、いちばん大事なポイントを推すのを忘れちゃっているんじゃないかと。それは、タクシーアプリとどう違うのか、という点です。

少子高齢化でタクシードライバーが減る中で、地方の町とか、観光地とかって、生活圏に行くと、どんどんタクシー会社って減っていっているんですね。そもそも、一定の人が住んでいる賑やかな街じゃないと、タクシービジネスって成り立たないんですよ。でも、タクシーがないような町でも、ひとり暮らしのお年寄りが、ちょっと買い物に行くときに使いたいっていうのがあるじゃないですか。こういうときに役立つ。

近所や同じ地域の人とアプリ上で情報を共有して、ちょっと乗せてもらう。田舎に行けば行くほど、車はたくさんあるわけですから、それを上手にシェアして、従来タクシーでは行き届かなかった社会に、新しい足を作ろうという取り組みなので、そのレベルで議論が深まるといい。