東北大学には100年前の関東大震災に関する貴重な「波形記録」が残っています。過去の「記録」から見えたこと、いまに繋がる教訓とは?

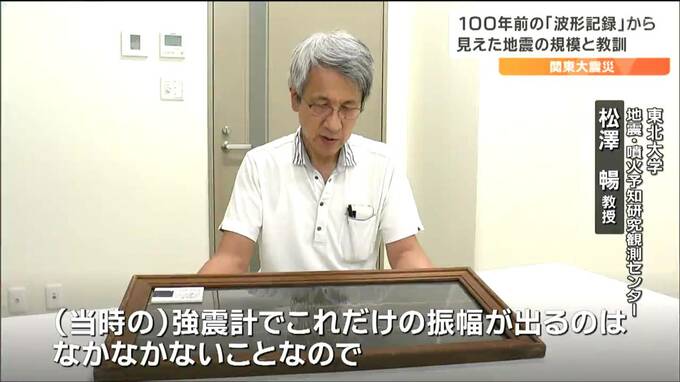

東北大学地震・噴火予知研究観測センター 松澤暢教授:

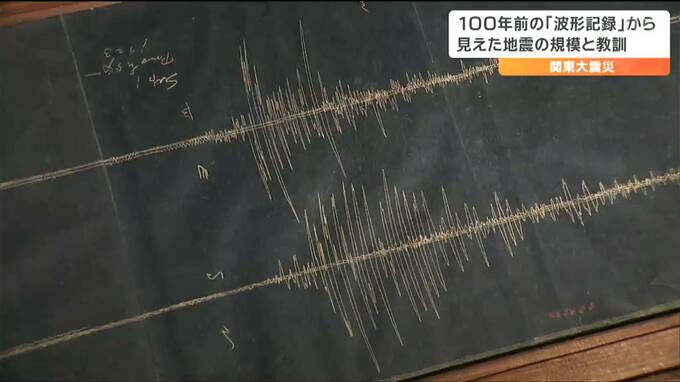

「これが関東地震の波形記録です。(波形が)振り切れずに記録されているのは、非常に珍しいと思います」

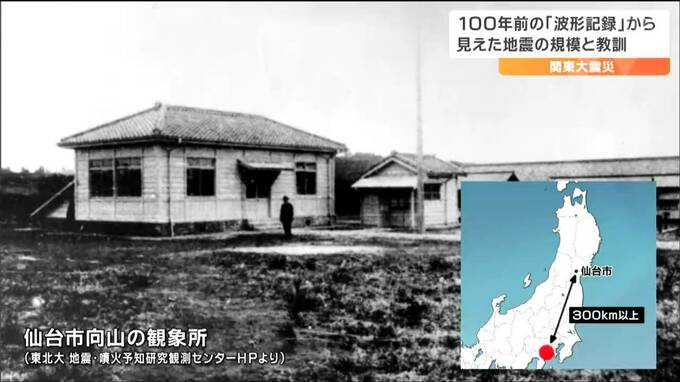

煤を塗った紙に刻まれた曲線。100年前、関東大震災の揺れを正確に捉えた「波形記録」です。震源から300キロ以上離れた仙台市向山の観象所で記録されたものです。地震の揺れが大きすぎて地震計が振り切れてしまうと正確な波形記録が残らないといいます。

東北大学地震・噴火予知研究観測センター 松澤暢教授:

「(当時の宮城県で記録された)強震計でこれだけの振幅が出るのは、なかなかないことなので、いかに巨大な地震だったのかが分かります」

東京や神奈川などで震度6を観測し10万5000人以上が犠牲となった関東大震災。北海道から四国まで広範囲にわたって揺れを観測しました。マグニチュードは「7.9」と推定されていたものの、東京などの地震計が振り切れたり破損したため解析に耐えうる記録が少なく根拠に乏しいと言われていました。

こうした中、地震の規模を突き止めた研究者がいます。