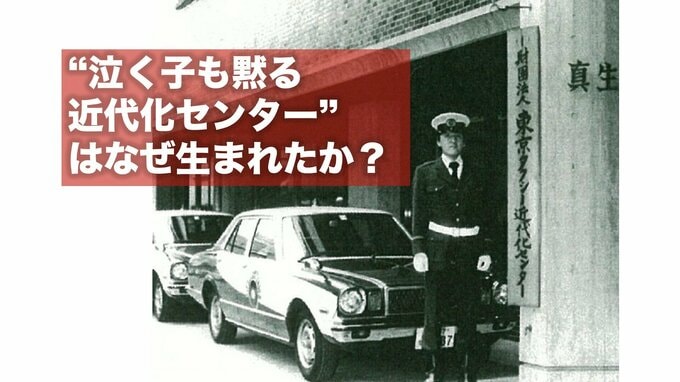

インバウンド観光客に「親切で礼儀正しい」「明朗会計」と、常に評判のいい日本のタクシーですが、じつは以前はそうでもなかったというのをご存じでしょうか。乗車拒否は当たり前、暴走タクシーが横行し、人々は眉をひそめたものです。そういった悪徳タクシーを一掃したのが「泣く子も黙る“近代化センター”」でした。(TBSアーカイブマネジメント部 疋田 智)

日本のタクシー黎明期

日本でタクシーが初めて登場したのは、1912年(明治45年)のことでした。

当時、運転免許証の取得率は非常に低く、そもそもクルマの数が少なく、タクシードライバーはある種のエリートだったものです。

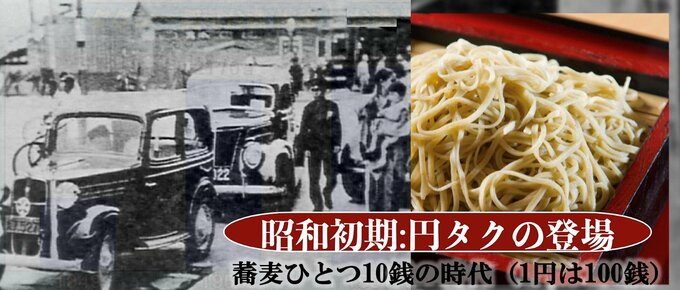

昭和初期を迎えると、東京市内(大阪市内も)を1円均一で走る「円タク」が登場しました。この頃は蕎麦1杯が10銭程度でしたから、今で言うと「23区内なら5000円均一」というような勘定でしょうか。かなり庶民化が進んだといえるかもしれません。

「神風タクシー」の登場

戦争が終わり、高度成長期に入ると、自動車の普及に伴ってタクシーの台数は徐々に増えていきました。

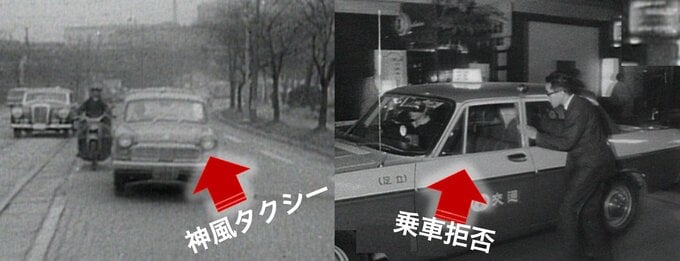

しかし、その一方1950年代あたりから無謀運転、暴走運転のタクシーが徐々に増えていきました。人呼んで「神風タクシー」。そればかりか、高額運賃の要求や乗車拒否など、タクシーと乗客のトラブルが相次ぎました。この時期あたりからタクシードライバーはあまりいい印象を持たれなくなっていったのです。

1960年代、日本政府はついに問題解決に向けて動き出しました。

しかし、ここで事件が起こります。

当時の大橋武夫運輸大臣を筆頭とする調査団が、自ら実情調査に乗り出したところ、タクシーは大臣の前を素通り。また調査団が声をかけても止まる気配がありません。

これには大橋運輸相(当時)も激怒。「悪質タクシーには何らかの対策が必要だ」というのが共通認識となったのです。

ただし、60年代の後半、全産業の平均年収に較べてタクシードライバーの平均年収が突出して低いという現実がありました。そのことが「ロングの客ばかりを狙って乗車拒否」などの温床となっていました。そういう事情も忘れてはなりません。