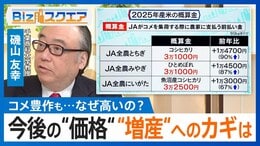

2%を超える物価高騰は一時的で、上昇圧力は弱まっていく。政府や日銀のこうした見立ては見事にはずれました。物価高止まりは、家計には「インフレ課税」としてのしかかってきています。

8月都区部物価は2.8%上昇

総務省が25日発表した8月の東京都区部の消費者物価指数(速報)は、生鮮食品を除いた指数が前年同月比で2.8%の上昇となりました。

7月の上昇率は3.0%でしたので、伸び率は0.2ポイント縮んだことになります。伸び率縮小は2か月連続で、前年同月比が2%台となるのは11か月ぶりですので、見出しだけ見れば、シナリオ通り物価上昇が一服したかのようですが、とてもそうは言えません。

というのも、伸び率低下のほとんどが、電気代やガス代などエネルギー価格の低下で説明できるからです。8月の総合指数の上昇率は7月より0.3ポイント縮小しましたが、そのうち0.24ポイントはエネルギーによるものです。

エネルギー価格は前年比15.9%ものマイナスでした。これは年初から始まった政府による電気・ガス料金への補助が効いているためで、電気代はマイナス22.3%、都市ガス代は14.0%のマイナスでした。ちなみに補助額を段階的に引き下げているガソリンは9.1%の上昇でした。

エネルギー価格の抑制は決定的に重要

こうして見てみると、政府の補助金によってガソリンや電気・ガス代を抑えることが、いかに重要かがわかります。一時低下傾向にあった原油価格も、最近は1バレル=80ドルを超える場面があるなど、再び上昇する気配ですので、なおさらです。

このため岸田総理も22日、与党に対しガソリンなどへの補助を10月以降も続けるよう検討を指示しました。同様に9月に期限切れを迎える電気・ガス代への補助についても、延長する方向で検討が進むものと見られます。

すでに数兆円を投入したガソリンへの補助金をさらに続けることには、財政負担や公平性、さらには温暖化対策との整合性などから、疑問視する考え方もありますが、1リットル200円に迫るようなガソリン価格は、今の日本経済には、とても放置できないということでしょう。

電気代への補助が予定通り9月で打ち切られれば、電気代はいきなり2割も上昇し、物価上昇率は4%を超えてしまうでしょう。今の日本の家計には耐えられない数字です。