ハンガリー・ブダペストで行われている世界陸上。時が止まったような静けさの中に聞こえる「On your marks, Set」のスタート合図は、観客が固唾を呑んで見守る緊張の瞬間だ。実はこの掛け声、かつては英語ではなく、競技会の開催国の言語が使われていた。ということは、日本語ではいったい?!

スタートの掛け声の歴史…「ケツ上げろ」で選手が構えていた時代も!?

「On your marks, Set」の合図で構え、号砲が鳴ったら駆け出す…。世界陸上やオリンピックといった国際競技会だと、400メートルまでの種目は、このようなスタート手順になっている。しかし、英語の号令が世界標準になって、意外とまだ日が浅いのをご存じだろうか。

実は、2006年に国際陸上競技連盟が規則を改定するまでは、競技会では“開催する国や地域の言語”での合図も使用可能だった。日本で国際大会が開かれた際には、日本語で合図していたのだ。いったいどのような掛け声だったのだろうか。

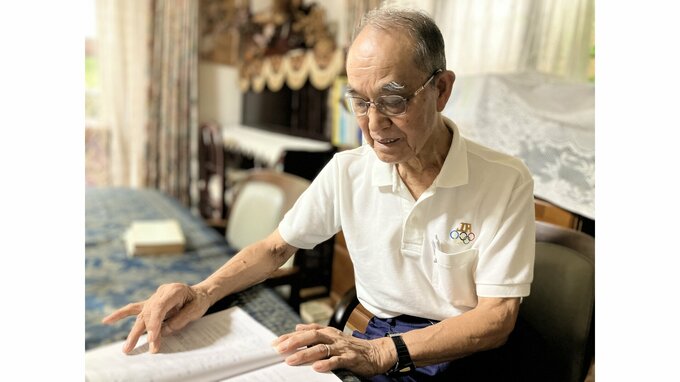

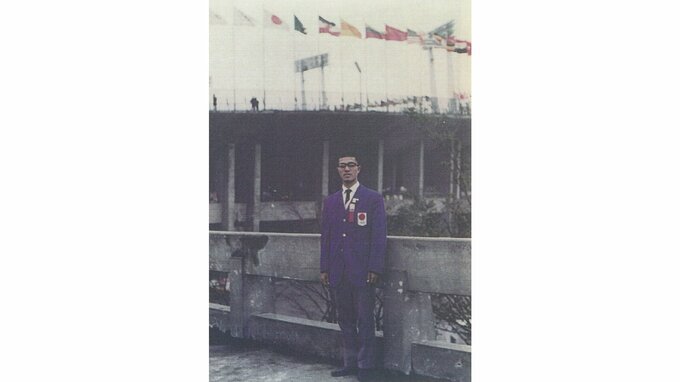

1964年に27歳という若さで東京オリンピックの陸上競技スターター補助役員に抜擢され、パラリンピックではスターターを務めた野﨑忠信氏に、当時の話を聞いた。

ーー1964年の東京オリンピックでは、どのような掛け声をスタートの合図にしていたのでしょうか?

「日本語でしたね。英語でいう『On your marks』が『位置について』で、『Set』が『よーい』(用意)です」

ーー「位置について、よーいドン」ですか!?子どもの運動会ではよく聞く掛け声ですが、オリンピックの大舞台でも使われていたとは!

「もっとさかのぼると、明治時代にはスターターが『ひい、ふう、みい』の合図で選手を用意させ、持っていた傘を振り下ろしたらスタートなんてやり方もありました。

ほかには『位置について』ではなく『ケツ上げろ』とか…。ただ、これらは学校の運動会や地方での話です」

ーー「ひい、ふう、みい」には古き良き情緒を感じますが、「ケツ上げろ」は公共の場で言いにくいですね…。そこから「位置について、よーい」が誕生したきっかけは?

「1928年に陸上競技の国際ルールが改正され、自分の国の言葉でスタートの合図をしてもよいことになったんです。適切な日本語を探そうと、全日本陸上競技連盟(現日本陸上競技連盟)が公募した結果、当時19歳だった東京の山田秀夫さん(故人)が考えた『位置について、よーい』に決まりました。

裏話として、本来は一人一案しか応募できないところ、山田さんは自分の名義で『位置につけ』、さらに弟さんの名前を借りて『位置について』の二案を出したんですよ。そうしたら『位置につけ』よりも少し優しい、『位置について』のほうが採用されたわけです」

ーー日本人にとっては違和感ありませんが、海外の選手たちは日本語の掛け声に適応する必要があったはずです。野﨑さんは、1964年の東京オリンピックで選手たちへの指導も担当されたそうですね。

「はい。スターターたち4人と、私を含む補助役員2人がスタートの練習に立ち会いました。開幕3週間前からは毎日でしたね」

ーー海外の選手たちは日本語でも問題なかったんでしょうか?

「英語の『ワン、ツー、スリー』は、日本語だと『イチ、ニ、サン』でしょう?彼らは、『位置に』を『イチ、ニ』に引っかけて覚えていたんですよね。彼らにとっては外国の言葉でも、数字だと思えば早く理解できたみたいです」

日本語の合図であっても、海外の選手はすんなり順応していったようだ。一方で取材を進めると、実は好スタートを切るためには、合図が何語であるかというよりも重要な要素があることがみえてきた。それは、合図の出し方だ。