東京・東村山市にある国立ハンセン病資料館で、7月30日に夏休みの子ども向けイベント『体験してみよう。ハンセン病療養所の暮らし』が行われたので取材しました。

ハンセン病とハンセン病問題

ハンセン病は「らい菌」という細菌に感染することで引き起こされる感染症の一種です。治療薬がなかった時代は医学的に治療することができませんでした。しかし、1941年にアメリカで治療薬が登場し、今では薬による治療だけで治すことができるようになりました。入院する必要もなく、仕事や通学を継続しながら治療できる普通の病気です。

このハンセン病については、日本では、近代以降の国の間違ったハンセン病対策が原因で、患者、回復者およびその家族の方々の人権が侵害され、はなはだしい偏見差別にさらされ、人権問題となっています。

うつりにくいにもかかわらず「恐ろしい伝染病」といわれ、1996年まで法律によって隔離政策が取られ、特に戦前は劣悪な環境におかれました。

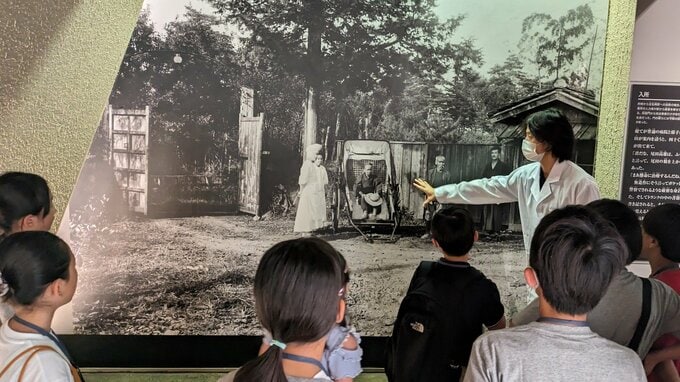

今回のイベントは薬が登場して治るようになる前の、戦前の療養所の過酷な生活を子どもたちに体験してもらう内容です。資料館の展示物は通常入ったり触ったりすることはできませんが、このイベントでは直接触れることができました。新型コロナの影響で対面のイベントは久しぶりで、この日イベントには小学校高学年の児童9人が参加しました。

イベントを手がけたのは学芸員の牛嶋渉さんです。イベントの最初は、牛嶋さんからハンセン病療養所はどんなところなのか、ハンセン病とはどんな病気なのかといった説明があり、子どもたちは真剣に話を聞いていました。

子どもたちが「患者」の姿に

このイベントは、子どもたちが「ハンセン病の患者」という設定で進んでいきます。まず、子どもたちには自分の名前とは違う名前が書かれたネームホルダーと灰色の服が配られました。その理由を牛嶋さんが話します。

国立ハンセン病資料館の学芸員・牛嶋渉さんによるイベントガイド

「本当はみなさん本名があると思うんですが、なぜこんな名前を付けられているのでしょうか。それは、ハンセン病療養所に入っていることをわからないようにするためです。どういうことかというと、ハンセン病の療養所に入っている人だということが近所の人たちに知られてしまうと『あの家にはハンセン病の人がいる』と言われて、差別されたりいじめられたりすることがありました。そんな時に名前を変えておけば、家族の人たちは『うちの子ではありません』と言うことができます。ということで、療養所では別の名前で暮らす人たちがたくさんいました。そして周りを見てください。みんな同じ灰色の服を着ていますね。これは療養所から逃げ出したりした時に、療養所に住んでいるということが一目でわかるように、みんな同じ服を着せられたんですね」