県司法書士会 小林雅希会長:

「自分の父親の名義だと思っていたらさらに先々代とかおばあちゃんの名義とかで…」

こうなると権利が複雑化し、登記にあたり関係する親族に連絡取ることすら大変になります。

県司法書士会 小林雅希会長:

「実例としては3代さかのぼって100人とかそれぐらいの規模になってしまう」

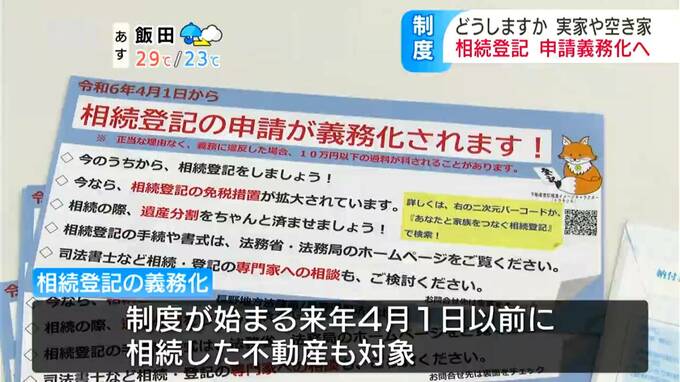

登記の義務化は、過去に相続した不動産についても対象となります。

費用や手間はかかりますが、小林さんは早めの相続登記を勧めています。

県司法書士会 小林雅希会長:

「(登記のためにさかのぼるのが)今なら3代4代くらいなんですよ。そうするとご自身から見ておじいちゃんやひいじいちゃん。自分の親とかおじさんおばさんに情報が聞ける。これがもう一代(世代が)下がると、もう絶対わからなくなる」

所有者不明の土地が九州に匹敵する広さになっている現状を受け、相続に関する制度がもうひとつ大きく変化しました。

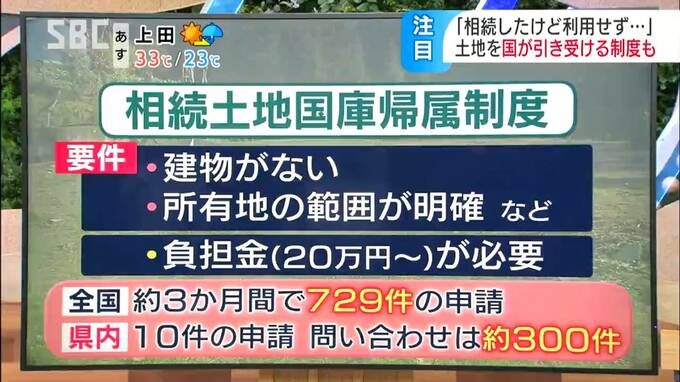

この4月から始まったのは、相続した土地が不要なら国が引き取る、という制度です。

建物がない、土地の範囲が明確であることなど、いくつかの要件があり負担金も必要ですが、全国の申請件数は制度開始から3か月で729件。

県内でも10件の申請があり、問い合わせも300件近くにのぼっています。

申請した人の思いについて、法務局はこう話します。

長野地方法務局 伊藤祐一主席登記官:

「申請される方は、土地を相続したんだけども、その利用について困っているという状況があります。その状況を、次世代の子どもや孫に負担をかけさせたくないというような思いが多くあります」

少子化、高齢化とともに深刻化する空き家や相続の問題。

まずは親戚が集まる機会に話題にすることから始めてみてはいかがでしょうか。