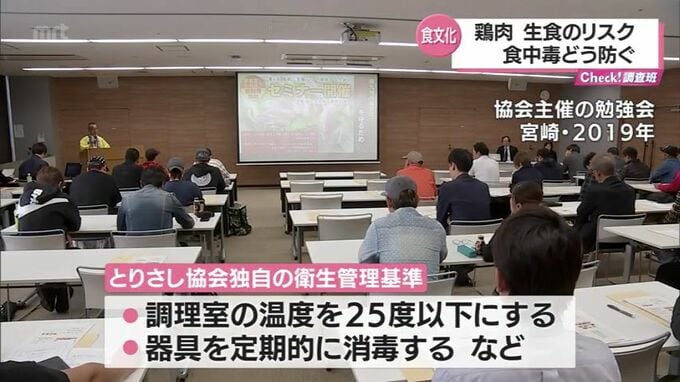

「とりさし協会」独自の衛生管理基準

また、鶏肉の加工業者でつくる団体「とりさし協会」は、鶏の生食について、調理室の温度を25度以下にする、器具を定期的に消毒するなど、独自の衛生管理基準を作成し、飲食店などに注意を呼びかけている。

(とりさし協会 早田和正専務理事)

「最悪としては(生食の)禁止という方向に行くのが我々はどうしても避けたい。だからこそ正しい取り扱いとルールの徹底をいろんな事業者さんにお願いしていくと。そこに尽きる」

鶏の生食での食中毒が全国で増加するわけ

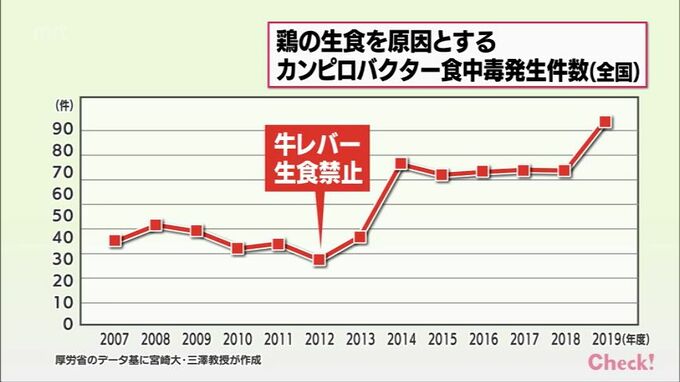

生食の食文化を守るための取り組み・・・しかし、その一方、鶏の生食によるカンピロバクターの食中毒は、ここ最近、全国で増加。

特に、10年前、国が牛の生レバーの提供を禁止したあと、増加傾向が強まっている。

その背景について、「とりさし協会」の早田専務理事は・・・

(とりさし協会 早田和正専務理事)

「今は通信販売とかいろんな販路が非常に多様化してきたということと、SNS等で非常にいろんな方々にまで、食べたことがない方にもそういったものが広がっている」

新鮮なら安全は誤解

カンピロバクターによる食中毒を防ぐには、どうすればいいのか。

専門家は、加熱の必要性を強調する。

(宮崎大学 三澤尚明教授)

「加熱して食べるのが基本で、小さいお子さん、あるいは高齢者の方は、リスクが高い人たちになりますので、こういう人たちは生食は避けた方がいいと思います」

さらに、肉が新鮮なら安全というのは、誤解だと警鐘を鳴らす。

(宮崎大学 三澤尚明教授)

「新鮮な肉は安全であるということは、カンピロバクターでは言えません。新鮮なほど菌がまだ生きている」

宮崎大学とタイ政府の共同研究

(三澤教授)「こちらが研究室です」

こうした中、宮崎大学では、ある研究が進んでいる。

(宮崎大学 三澤尚明教授)

「パルスジェットっていうものすごい圧力で水を吹きかけて、表面にくっついている菌をすべてはがし落としてきれいにする」

宮崎大学が、2年前から、タイの政府と共同で取り組んでいる研究。鶏肉から食中毒細菌を減らすのが目的だ。

(宮崎大学 三澤尚明教授)

「ゼロにはできないんですけど、100分の1以下ぐらいに減らすことは可能です。生で食べられるときが来るかなと期待は持ってますけど」