1つの時代が終わった、と改めて思いました。23年上半期のアメリカのモノの輸入に占める国別の割合で、中国が15年ぶりに首位から滑り落ちたのです。米中対立でモノの流れが変わったことをはっきりと示しています。

最大の輸入相手国が15年ぶりに交代

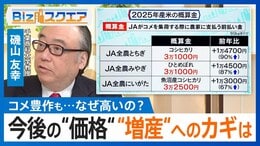

アメリカ商務省の発表によれば、23年1~6月の中国からのモノの輸入は、2029億ドルと前年同期比で約25%減少しました。輸入額全体に占める中国の割合は13.3%に留まりました。

一方、隣国であるメキシコからの輸入は、過去最高の2360億ドルで、国別割合は15.5%と初めてトップに躍り出ました。2位はカナダで、中国は3位に落ち、次いで4位ドイツ、5位日本の順となっています。

中国は2009年からアメリカの最大の輸入相手国になっており、首位から落ちるのはなんと15年ぶりのことです。

米中対立が貿易の流れを変えた

賃金上昇など中国での生産コスト高騰といった経済的な要因もありますが、米中対立が深まり、半導体など先端製品を中心にデカップリングが進むなど、アメリカがサプライチェーンの再編で中国依存を減らしていることが、大きな要因です。

逆に、友好国とはサプライチェーンの再構築を共に進めています。とりわけ自由貿易圏を形成するメキシコとカナダには、電気自動車(EV)への7500ドルの税額控除を与えるなど優遇策を講じているほどです。

中国からの輸入は、2018年には全体の2割以上を占めていました。23年の13.3%という数字は、その急速な減少ぶりを物語っています。

「中国を組み込む」グローバル化時代の終わり

中国は2001年にWTO(世界貿易機関)に加盟しました。アメリカをはじめとする西側諸国が、当時の改革開放政策を支持し、加盟を認めたのです。自由貿易の恩恵を受けた中国は、「世界の工場」として輸出に努め、まさに「グローバル化」の演者になったのです。

アメリカの輸入相手としては、2005年に日本を抜き、先述のように2009年には首位に立ちました。世界最大の経済大国であるアメリカの、最大の貿易相手国だからこそ、世界経済の「主役」になれたと言えるでしょう。

21世紀の最初の四半世紀は、「中国をいかにサプライチェーンに組み込むか」こそが、世界経済のキーワードでした。しかし、潮目は完全に変わりました。