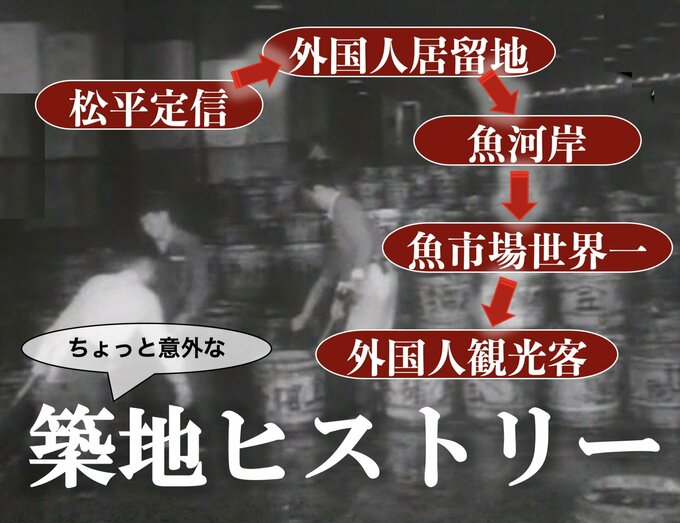

世界最大級の規模を誇った魚市場、築地。築地市場が豊洲に移転した今でも、ここは外国人観光客で毎日賑わっています。築地の歴史をひもといてみると、じつは外国人フレンドリーな場所であることがわかってきます。

外国人観光客でいっぱい!

現在の築地場外は外国語だらけです。見た目に目立つ欧米の人々だけでなく、中国や韓国、東南アジアやインドなどからの観光客でごった返し、日本語がほとんど聞こえません。

もちろんここに魚河岸があったことが、魅力のひとつですが、その歴史をひもといてみると、必ずしも「魚市場」だけじゃなかった横顔が垣間見えてきます。

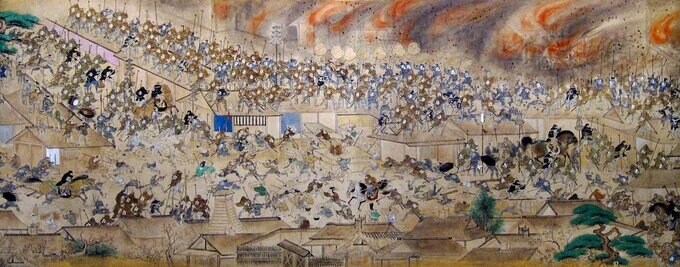

築地のおこりは江戸時代初期、明暦の大火(1657年)後の復興に伴うものでした。火災後のガレキなどで海を埋め立てて作った、その名の通り「(新たに)築いた地」だったのです。

当初の築地は、武家地として開発され、大名の別荘地である中屋敷や下屋敷が数多く作られたといいます。

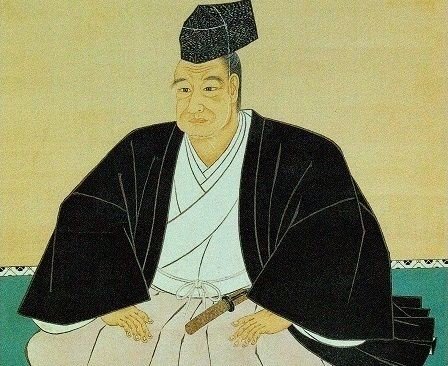

その代表的な人が、寛政の改革で有名な老中・松平定信です。ちょうど築地市場にあたる場所に2万坪の庭園を造り、桜と紅葉を楽しんだそうです。

幕末から明治初期にかけて、築地は「外国人の町」となりました。

1869年に築地鉄砲洲(現在の明石町付近)に「外国人居留区」が設けられ、この町は「相互貿易市場」として、広く外国の異文化を取り入れる窓口となったのです。当時は洋風屋敷が建ち並ぶハイカラな町だったといいます。