現在、開発が進められている次世代の太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」は薄型で自由に曲げることもできる画期的な太陽電池だ。ゲームチェンジャーの挑戦に迫った。

設置場所に制約なし。主要原料は国産ヨウ素

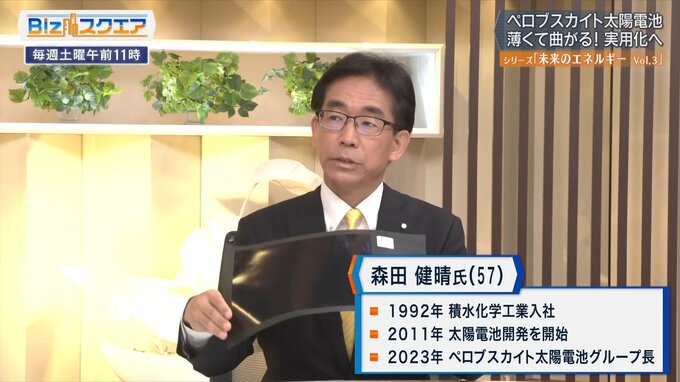

大阪府島本町にある積水化学工業の研究施設。最新技術の事業を立ち上げた森田健晴氏は10年前から研究開発を続けている。

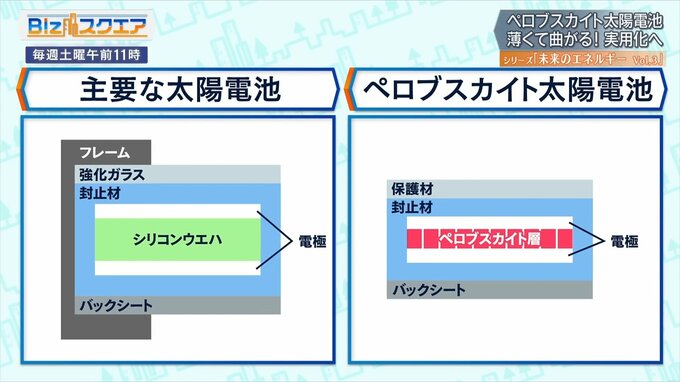

ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイトと呼ばれる結晶構造を持つ材料を用いた新しいタイプの太陽電池だ。現在普及している太陽電池は割れやすいシリコンウエハを強化ガラスで補強するため、ある程度の厚みと重さが必要とされる。しかし、ペロブスカイト太陽電池の場合、発電層は小さな結晶の集合体が膜になっており、歪みに強く、薄型で軽くすることができる。

柔軟性のないシリコン系太陽電池は設置できる場所が限られていたが、ペロブスカイト太陽電池は、これまで不可能だった曲がった場所や壁への設置が可能になる。また、フィルム製品などの製造に使われる巨大な塗工機で一度に数百メートル分の発電層を製造可能。従来のシリコン系太陽電池より少ない設備や工程で作れるため、低コスト化も期待されている。

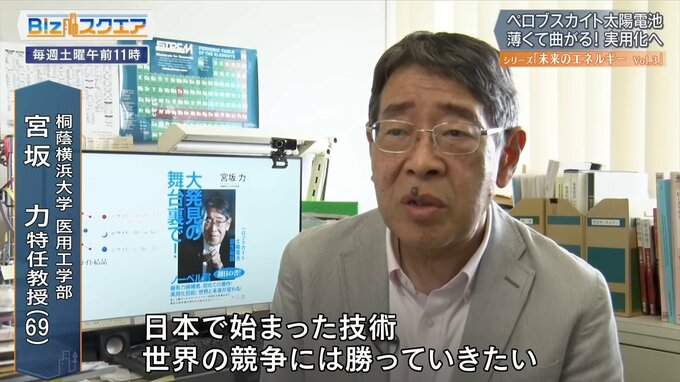

2009年にペロブスカイト太陽電池を発明した桐蔭横浜大学の宮坂力特任教授。研究の第一人者は太陽電池の未来を見据えている。

桐蔭横浜大学 医用工学部 宮坂力特任教授:

シリコン(系太陽電池)の市場を食っていくというより、シリコンの持つ市場にプラスアルファでペロブスカイトが入っていって、相当な電力を稼いでいくと思います。つまりシリコンができないことをやる。せっかく日本で始まった技術ですから、世界の競争に勝っていきたい。

ペロブスカイト太陽電池を作る上で欠かせない原材料のヨウ素は地下500mから2000mで取れる古代の海水「かん水」に含まれており、日本は世界で2番目の生産量を誇る。そのため、ペロブスカイト太陽電池は、国産化が見込める技術として大きな期待が寄せられている。

積水化学工業のペロブスカイト太陽電池グループ長、森田健晴氏に話を聞いた。

――目の前にペロブスカイト太陽電池があるが、厚さはどれくらいか。

積水化学工業 ペロブスカイト太陽電池グループ長 森田健晴氏:

厚さはこれで1ミリぐらいです。発電層が1ミクロン、それを塗っている機材が100ミクロン。屋外の環境でも大丈夫なようにということで、その辺の厚みがほとんどなのですが。

――シリコン製は一番薄くても数センチはある。

積水化学工業 森田健晴氏:

そうですね。厚みでいうと100分の1。重さでいうと10分の1です。

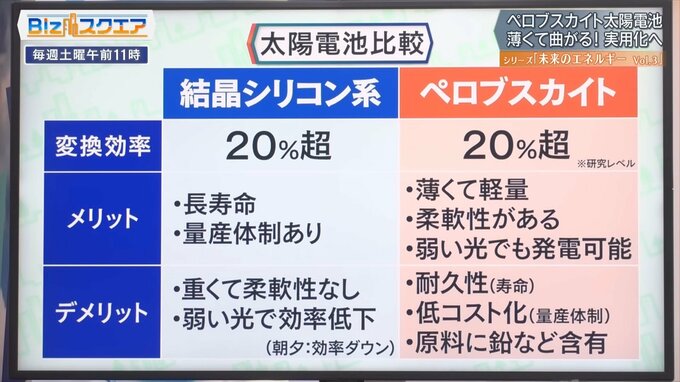

現在普及している太陽電池との違いをまとめた。変換効率はシリコン系、ペロブスカイトともに20%を超えており、同等レベルとなっている。一方、ペロブスカイトのメリットとしては、薄くて軽量、柔軟性があり、壁や曲面に設置することができる。ただ、耐久性や低コスト化、原料に鉛などを含むといったデメリットもあるということだ。

――メリットは軽量で柔軟性があるからいろいろなところに貼ったりできると。

積水化学工業 森田健晴氏:

今までシリコンの太陽電池は硬くて重いということで、置ける場所の制約が非常に多かったのですが、そういう制約をとっぱらっていろいろなところに置けるというのが特徴かなと思います。

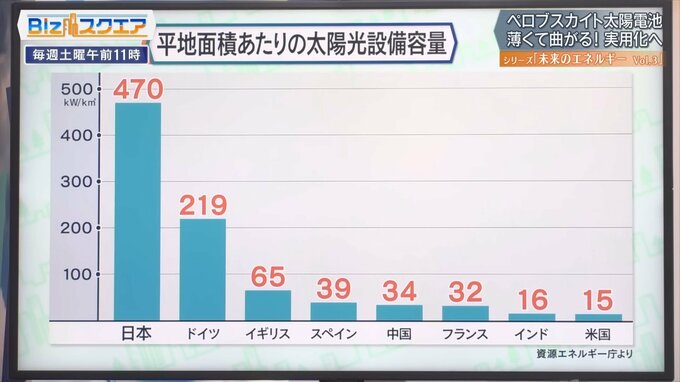

日本はすでに太陽光電池をあちこちに置いている。平地面積当たりの太陽光設備容量を各国で比較してみると、日本は1平方kmあたり470kWと主要国の中でも群を抜いて高い数字になっている。

――これから太陽光を増やしていくためには今置けていない壁などにも貼っていかないといけないということか。

積水化学工業 森田健晴氏:

元々自然に囲まれていたようなところにも置いてしまっているというような状況もありますので、これからさらに増やしていくのはかなり難しいのではないかと思います。今まで置けなかったところに広がるというのは、かなり大きなポテンシャルもあります。