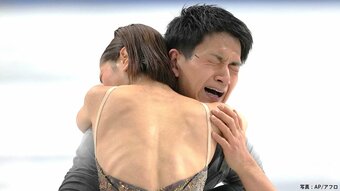

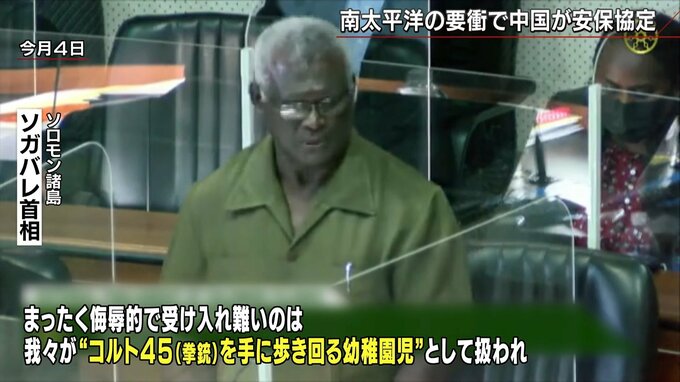

■「“コルト45を手に歩き回る幼稚園児”として扱われた」

西側の懸念に対しソロモン諸島の首相は辛辣に反論した。

ソロモン諸島 ソガバレ首相

「ソロモン諸島においてアメリカやオーストラリアの国家的・戦略的利益が損なわれれば、暗に軍事介入を警告されていることを遺憾に思う(中略)まったく侮辱的で受け入れがたいのは、我々が“コルト45を手に歩き回る幼稚園児”として扱われ、監督が必要だとされていることだ」

平たく言えば、“主権国家同士が結んだ協定をこれまで大して支援もしてくれなかった国が、上から目線で指図するな”、ということだという。

遠山茂 元駐ソロモン諸島大使

「本質的には差別的に扱われてきたことへの反発はあります。かつては植民地でしたし、侮辱的な扱いもあったでしょう。(台湾から中国に鞍替えしたことでも)今まで何もしてこなかったアメリカが急にきて“お前ら馬鹿なことはするな”って言ったとか・・・。やはり国としてのプライドがある」

今回の出来事は、中国とソロモン諸島の2か国間だけの問題ではない。

■「旧日本軍がやろうとしたことと同じことを中国が考えている」

かつて南太平洋の島しょ国のうち8か国が台湾と国交を結び、中国と国交を結んでいたのは5か国だった。ところが現在は、台湾と国交を持つ国は半減し4か国。逆に中国と国交を結ぶ国は倍増し10か国となっている。

今回、中国・王毅外相の歴訪に際し、5月30日、フィジーでは南太平洋の10か国外相会談が開かれた。中国はソロモン諸島と結んだような協定を他の国とも結ぼうと動いたという。

明海大学 小谷哲男教授

「中国は自信をつけてきた。オーストラリア、ニュージーランドが参加する“太平洋島しょフォーラム”というのがあるが、これが内部で今ガタガタしている。これにとって代わるような枠組みを中国主導で作りたいのかもしれません。今回はミクロネシア(だと思う)が反対して先送りになったが、今回の話もソロモンとの協定も内容がリークされている。これは受け取る島側の一部に中国への不安や不満を持っている勢力がいる表れだと思う。だからまだ中国の思い通りにはいかない・・・」

今回は先送りになったが、中国は南太平洋の島しょ国に進出することで何を狙っているのだろうか?

明海大学 小谷哲男教授

「(中国にとって)北東アジアで有事の際、まずは、日本周辺にいる米軍が対処するだろうが、それでは十分作戦が行えないとなればグアム、ハワイさらに本土から米軍の来援がある。その来援のシーレーンとなるのがこの南太平洋島しょ国が存在するあたりになります。つまり来援を防ぐという意味で大変重要ですし、オーストラリアとアメリカを結ぶラインでもありますので、これを分断する役割もある。まさにこれは、旧日本軍が(太平洋戦争で)やろうとしたことと同じことを中国が考えている可能性がある」

小原凡司 笹川平和財団上席研究員

「(キリバスで中国が民生用として補修している滑走路などは)最初から軍用と言ったら反発があるから最初は民生用と言うが、できてしまえば軍民が使える。航空優勢を取るための拠点にするかもしれない。今の滑走路2000メートルでは無理ですが、これを3000メートル級にすれば中国人民解放軍が持っているほぼすべての航空機がここを使えるようになる」

この地域に中国が軍事的拠点を持てば、太平洋のパワーバランスが変わるという。

戦略的重要地域であることはわかっていながら、財政上の問題で大使館を閉めるなど、いわば手を引いていたアメリカは、今になって大使館を復活させたり、クアッドで500億ドルを超える新たな支援・投資を始めたり躍起になっている。コツコツじわじわ積み上げてきた中国とは対照的であるが巻き返しはできるのだろうか・・・。

小原凡司 笹川平和財団上席研究員

「ミクロネシアの各国の中にはまだ中国に警戒感がある。それは裏返せば、中国の投資による環境破壊を目の当たりにしているということでもある。温暖化でなくなってしまう国もある中で島しょ国が関心を示すような取り組みを続けていけば関心は得られるチャンスはまだあると思います」

(BS-TBS 『報道1930』5月30日放送より)