3人の専門家に聞く“今後”

山本恵里伽キャスター:

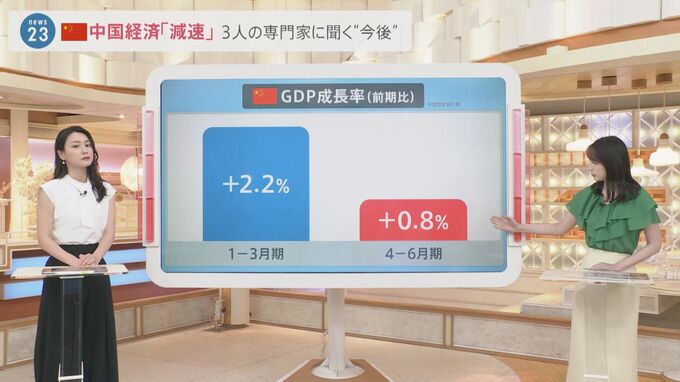

7月17日に発表されました中国の経済指標です。

GDP成長率(前期比)は4月から6月期は、+0.8%となりました。1月から3月期は+2.2%だったので、比べると減速ぶりがわかります。

そして特に深刻なのが、都市部の若者の失業率なんです。6月は21.3%となり、過去最悪を更新しました。

小川彩佳キャスター:

国内での習近平国家主席の求心力にも影響するような現状があるわけですけれども、今後もこうした状況は続いていくんでしょうか?

山本キャスター:

専門家の皆さんに伺いました。まずは今後の見通しについてです。

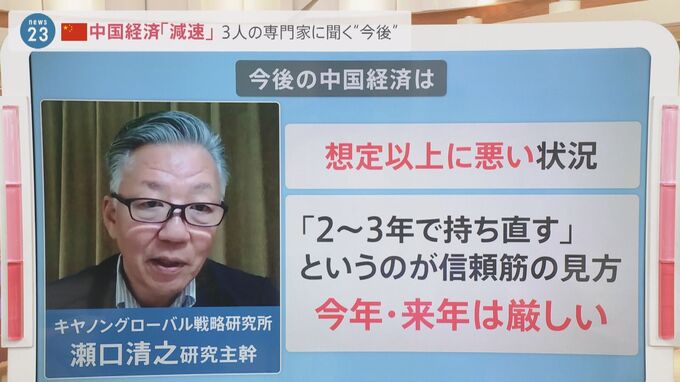

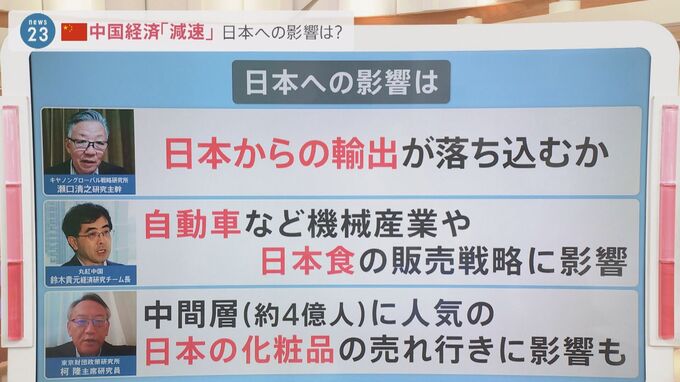

キヤノングローバル戦略研究所 瀬口清之 研究主幹

▼想定以上に悪い状況

▼「2〜3年で持ち直す」というのが信頼筋の見方。ただ、今年・来年は厳しい

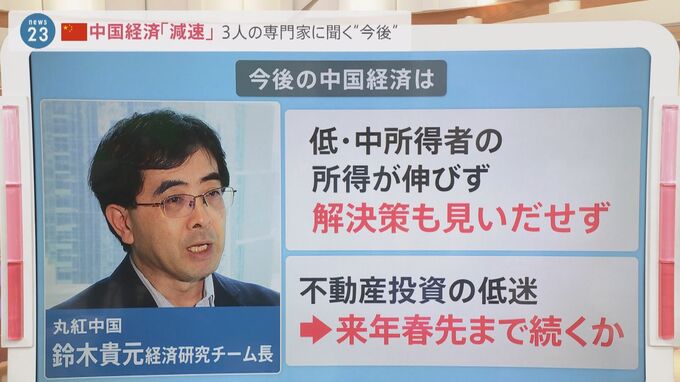

丸紅中国 鈴木貴元 経済研究チーム長

▼低・中所得者の所得が伸びず、解決策も見いだせず

▼不動産投資の低迷→来年春先まで続くか

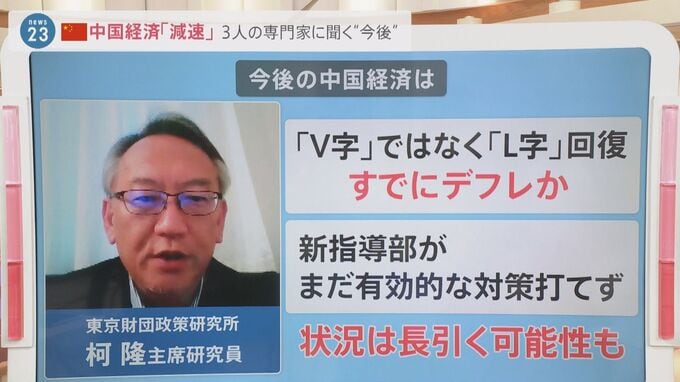

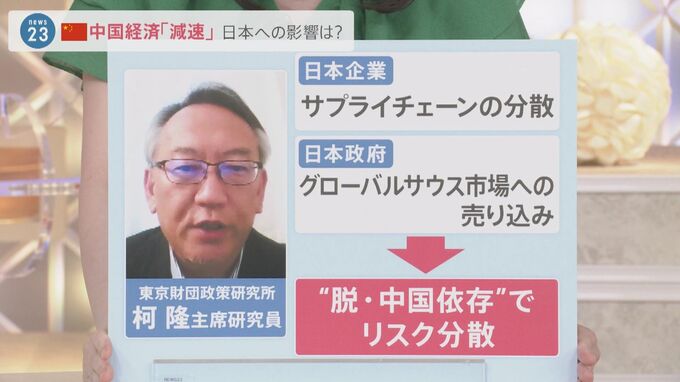

東京財団政策研究所 柯隆 首席研究員

▼「V字」ではなく「L字」回復。すでにデフレか

▼新指導部がまだ有効的な対策を打てず→状況は長引く可能性も

小川キャスター:

いずれの専門家の方々も、しばらく景気低迷は続くと指摘していますが、そうなると気がかりなのが日本経済への影響です。

山本キャスター:

では、私達にどう影響してくるのか。

瀬口さんによりますと、「日本からの輸出が落ち込んでくる可能性がある」と。鈴木さんは、「自動車など機械産業や日本食の販売戦略に影響」が出るのではないか。柯隆さんは、「中間層(約4億人)に人気の日本の化粧品の売れ行きに影響も」と指摘をしていました。

ただ一方で、柯隆さんはこのようにも指摘しているんです。コロナ禍を経て「日本企業は、サプライチェーンの分散」に乗り出していると、「日本政府は、グローバルサウス市場への売り込み」を強化している。こうした「脱・中国依存で、リスクは分散」されるのではないかとしています。

小川キャスター:

以前、中国経済の影響は甚大ではありますが、この脱・中国依存の模索の流れというのが加速していくことになるかもしれませんね。