生息していなかった島にもハブが その理由は謎…

沖縄県内に生息する毒蛇のハブ。1960年代後半ごろは年間500人以上がハブに噛まれる被害が発生していました。今では減ってはいるものの、それでもハブ、サキシマハブ、ヒメハブ、タイワンハブの4種類あわせて100人前後が被害にあっています。

過去最も大きなハブは2011年に恩納村の住宅地の道路上で捕殺されたもので、全長242センチ、体重2.9キロです。(※標準的なハブは全長130センチ、体重が0.2キロから0.4キロ)

実はハブは沖縄県内全ての地域で生息しているわけではなく、宮古島、与那国島、粟国島、渡名喜島、北大東島、南大東島、久高島、座間味島などにはいないとされていました。

しかし、これまでハブの生息が確認されていなかった粟国島で2017年に初めてハブが捕獲されました。ハブは、コンクリート再生処理場で生きた状態で従業員が発見しましたが、この再生処理場には島の外からのコンクリートは持ち込まれておらず、ハブがどこから来たのかは分かりませんでした。

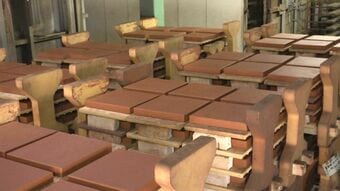

しかしその翌月には2匹目となる、生まれて1、2か月程度とみられる体長53.5センチのメスのハブを発見。1匹目のハブが見つかった場所から約200メートル離れた塩工場の事務所入り口に挟まっているところを捕獲されたということです。

その後、県と粟国村で3年間生息調査を実施し、合わせて20匹のハブが捕獲されたことから、今ではすでにハブが定着したと考えられています。完全に駆除するのは難しい状況となっています。