2024年問題で進む産業の再編。デジタル化は必須

取り扱い数を見ると、22年は日本郵便の9.8億個、佐川急便の13.6億個に対し、ヤマト運輸は36.3億個となっている。

――そのうちクロネコDM便とネコポスが合わせて12億個で、その分をヤマトは日本郵便に配達してもらう?

早稲田大学 入山章栄教授:

特に最近のメルカリは結構ネコポスを使いますよね。メルカリユーザーが増えることで、結果的にはヤマトへの負担にもなっているので、そこを日本郵便にお願いしてしまおうということです。

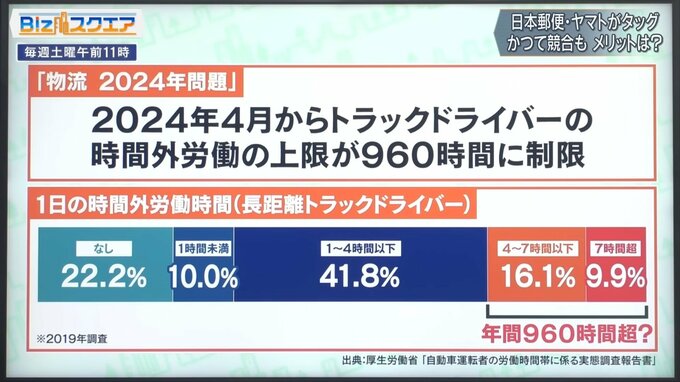

背景にあるのが2024年問題だ。24年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限が960時間に規制される。19年の調査では、1日の時間外労働が4時間を超える、年間にすると960時間を超える可能性があるトラックドライバーが26%もいる。

――2024年問題が起こす構造的な問題が今回の協業を産んだが、他にどのような影響が出てくるのか?

早稲田大学 入山章栄教授:

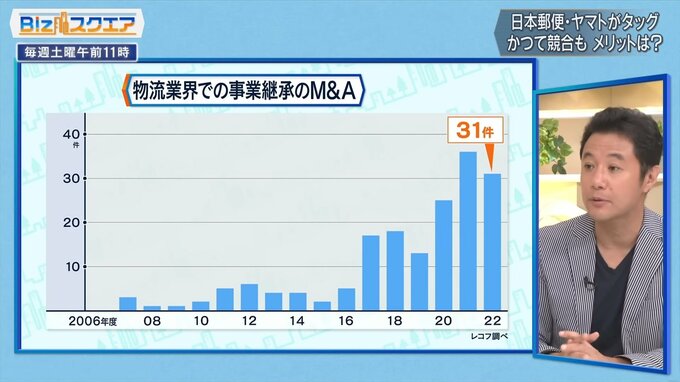

私が一つ間違いなく起きるだろうと思っているのが、流通産業の再編です。身近で既に起きているところで言うと、トラック業界は地方の零細企業が多いので、これから人を賄えない。残業できなくなったけど同じ給料を払えないですから。経営が厳しくなってくるので、より資本に余裕のある大手に今のうちに事業売却してしまうという流れが実際出てきています。

――配送のコストそのものも、全体としては上昇する。それを誰がどう負担するかという問題にもなってくる?

早稲田大学 入山章栄教授:

今回のヤマトと日本郵政もそうですが、大きな提携をする形でお互いどこかでコストをシェアしていくということをやらないといけないでしょうし、何よりやはりデジタル化です。物流はおそらく最もデジタル化が進んでいない業界で、ヤマトがなぜ強いかというとデジタルが強いから。私が注目している「Hacobu」というベンチャーがあって、我々がバスとか自動車に乗るときのイメージ「MaaS(Mobility as a Service)」の物流版を作ろうとしているのがこのベンチャーで、様々なトラック業者や流通センターをデジタルで繋いで効率化してしまおうと。そういうことで何とかコストを抑えていこうといった流れが起きてくるし、起きていかざるを得ない。そうしないとこの問題を乗り越えられないということなのだと思います。

――例えば今、通販で物を頼んだときに送料無料に飛びついたりする。1日に何回も頼んだりすることも当たり前ではなくなる時代が来るかもしれない?

早稲田大学 入山章栄教授:

ネットでほしいものがあるとパッと買って、翌日もまた買ってしまう。我々は便利だと思ってやるのですが、あれが実はすごくコストになって物流の負担になっているわけです。

――コストをきちんと消費者が意識するような時代が来ることも考えられる?

早稲田大学 入山章栄教授:

もしかしたらアマゾンみたいなところが、まとめて買いましょうみたいなことを提供する可能性もあります。

――トラックやバイクによる配送だけではなく、ドローンなど新しい物流のスタイルを模索する動きも加速されるかも知れない?

早稲田大学 入山章栄教授:

実際アメリカで既に無人の配送ロボットみたいなものが出てきていますし、日本でも例えば日立物流が春日部にほぼ無人の物流センターを持っています。そういったテクノロジーへの投資をしないと、この問題を乗り切れないし、逆にそれができるのはやはり大きな資本の会社です。そういった意味での産業の再編が起きてくると思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 6月24日放送より)