長年ライバルだった日本郵政グループとヤマトグループが互いのネットワークを共同活用し、持続可能な物流サービスの実現を目指すと発表した。

競合からすみ分けへ インボイス制度の影響でドライバー減か

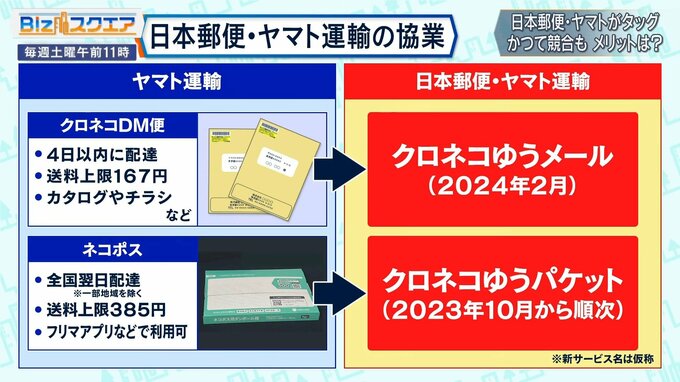

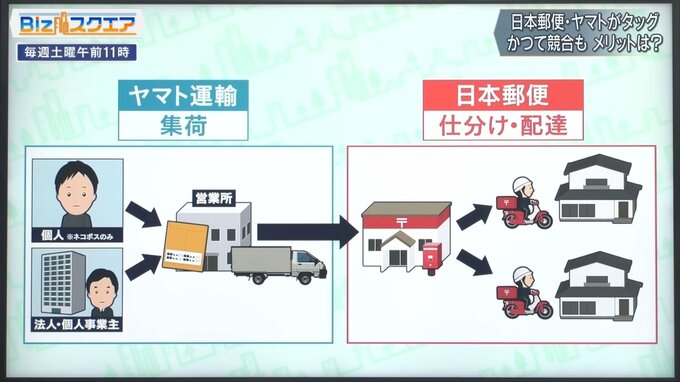

これまで全国にカタログやパンフレットなどを送れるクロネコDM便を展開するヤマト運輸と、郵便ポストに投函できる小型荷物に強みを持つ日本郵便による初のタッグとなる。今回の協業で、現在ヤマト運輸が行っているクロネコDM便は「クロネコゆうメール」に、ネコポスは「クロネコゆうパケット」にそれぞれ名前を変え、集荷までをヤマト運輸が行い、その後の仕分けや配送を日本郵便が行うという。

振り返れば、手紙やはがき、請求書といった信書の取り扱いを巡り、日本郵便の独占を批判してきたヤマト運輸。家庭の郵便受けに配達するクロネコメール便のサービスを始め、日本郵便に対抗してきた過去がある。

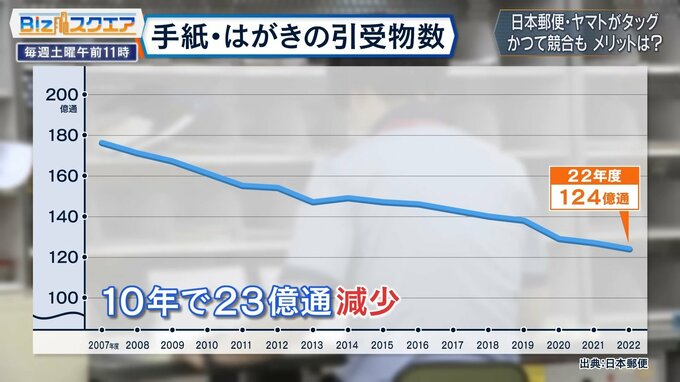

日本郵政の増田寛也社長は協業に至った理由の一つとして、荷物の取り扱いの減少を挙げた。さらに、手紙やはがきといった信書に関しても、この10年で23億通も減っている。こうした中、ヤマト運輸から配送の委託で増収が見込めるという。

一方のヤマト運輸には、人手不足が続く中、利益率の高い宅配便事業に注力できるメリットがあるという。ヤマトホールディングスの長尾裕社長は「主力は2トン(トラック)のネットワークになると思います。経営資源をいかに有効に使うかを検討していく中で、投函の領域は、得意にされているネットワークにお願いするのが最も自然ではないかという考えに至っている」と話す。

日本流通新聞の元記者で、トラックによる物流に詳しい森田富士夫氏は、小規模事業者にとって、消費税の負担が増えるインボイス制度によりドライバーが撤退するとみられ、今後更なる人手不足が懸念される中、ヤマト側のメリットは大きいとみている。

物流ジャーナリスト 森田富士夫氏:

宅急便もそうですが、時間帯によっては自営業者に外部委託しています。自営業者が来年の確定申告の後、撤退していくのではないか。インボイス制度で外部の委託も厳しくなる可能性もあります。

一方で、日本郵便にとっては、全国どこでも利用できるユニバーサルサービスの提供が法律で義務づけられる中、ヤマト運輸に荷物を集めることを委ね、不採算地域でも配達サービスを維持できるメリットは大きいという。

物流ジャーナリスト 森田富士夫氏:

採算が取れない地域から撤退するということはできない。どんなに不採算でも公平なサービスを提供しなければいけません。荷物が増えるということは、配送効率が良くなる。

今回の協業で、現在、ヤマト運輸が行っているクロネコDM便は「クロネコゆうメール」に、ネコポスは「クロネコゆうパケット」にそれぞれ名前を変え、日本郵便とともに続けていく。

実際にはヤマト運輸が集荷した後、全国62か所にある日本郵便の拠点まで配送、日本郵便が仕分けと配達を行うという流れになっている。

――この2社が協業するというのは隔世の感がある?

早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏:

私も隔世の感があります。以前は両社が競合していたわけですが、競合からすみ分けて協力していく時代になっていかざるをえないということなのだと思います。それくらい今流通でさばかなければいけない量が多すぎる。競合しているというよりは、お宅のポストに届けるところに日本郵便、家庭に小包的なものを宅配するのは(ヤマトの)2トントラック、事業者向けのものは佐川といったすみ分けをして、それぞれの分野で、ある意味独占に近い形で効率化していかないと、物流問題を乗り越えられないということが今回の決断なのだと思います。