岩手県内各地で相次ぐクマの出没。盛岡市の山間の地区では先週、クマを寄せ付けない対策として大規模な草刈りが行われました。大学とも連携した独自の取り組みを取材しました。

17日、盛岡市の西部・猪去(いさり)地区に地区の住民や岩手大学ツキノワグマ研究会のメンバー、盛岡市の職員などおよそ70人が集まりました。

地区の山沿いにあるリンゴ畑周辺の草刈りを行うためです。

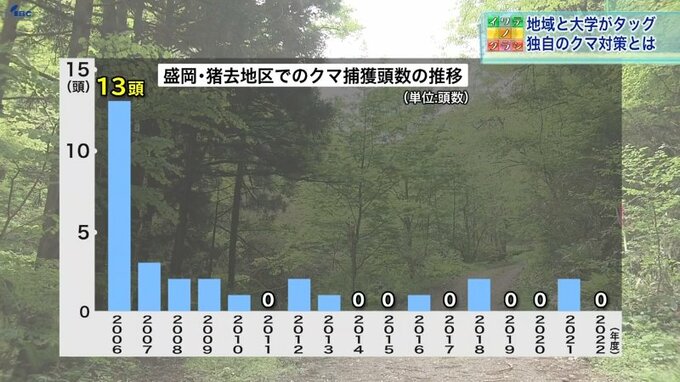

猪去地区では17年前の2006年、ツキノワグマの出没が相次ぎました。その年に盛岡市全体で捕獲した26頭のうち、半数の13頭が猪去地区に現れたクマでした。

クマはリンゴを食い荒らし、地区の農家は大きな被害を受けました。

これをきっかけに猪去自治会は市や岩手大学と協力して翌年の2007年から被害を防ぐ取り組みを地域ぐるみで始めました。

それから16年、電気柵の設置や定期的な草刈りなどを続けてきた結果、クマ被害は激減。取り組みを始めてから昨年度までの捕獲頭数は多くても年間3頭で、捕獲のない年もあります。

草刈りは毎年6月と7月、そして9月に地区の住民や大学生らが協力して実施しています。参加者はカマや電動草刈り機で山に茂った雑草を刈り汗を流しました。

盛岡市農政課の水島澄人主任も草刈りに参加しました。

(盛岡市農政課 水島澄人 主任)

「地域ぐるみで危機感を持って取り組むということは非常に地道な活動ではあるが、クマを寄せ付けない、鳥獣を寄せ付けない対策としては非常に重要なこと。学生も精力的に動いてくれている。一人ではできないことなので地域がまとまって対策をすることは非常に大切だと思っている」

岩手県内では今年、山間部だけでなく住宅街や都市部に近い地域でもクマの出没が相次いでいます。水島さんは草刈りを行い、人里と山の境界を設けることが重要だと話します。

(盛岡市農政課 水島澄人 主任)

「草木が生い茂ると、動物の身を隠せるようなところがどんどん増え、そこから人里の近くに出没するというのが最近の傾向として見られる。こういう「緩衝帯」、草刈りをして(動物が)身を隠せる場所を減らして見通しを良くして近づけさせないという対策も重要」

草刈り中、クマがクワの木に登り、実を食べたような痕跡やクマの糞も見つかりました。クマがこの山に住み、山奥から里に近いここまで降りてきている証拠です。

草刈りに参加したツキノワグマ研究会の学生は生態調査のため、クマの糞を持ち帰ります。

岩手大学ツキノワグマ研究会は猪去地区の山林でフィールドワークをして、野生鳥獣の生態調査を行っています。山のあちこちにセンサーカメラを取り付けていて、調査で得た情報を地域の住民と共有しています。この情報交換によって定期的に対策の効果を確認しあうことができるのが猪去地区のクマ対策の強みです。

今回も70人が協力し、2時間かけ、草丈の低い見通しの良い「緩衝帯」を整備することができました。

猪去自治会の山口弘会長は長年継続してきた被害対策の効果を実感しています。

(猪去自治会 山口弘会長)

「うちら(住民)は主に草刈りしかできない。(大学は)いろいろなカメラや細かいところも踏査し、非常に情報が多いので助かっている。クマも近寄らない、むやみに捕獲しない、そういうのにつながっていると思う。里にまだほとんど現れたことがない。猪去のクマは人見知りなのかどうか。それだけが幸い。日頃の作業が実を結んでいるのかと思う」

クマの出没が相次ぐ県内。人が安心して生活できる環境は人の責任で整備する必要があります。