「手もない、足もない、首もない」鉄の暴風に耐え…

日本軍がいた摩文仁の丘の下には、どんな世界が広がっていたのか。当時9歳、摩文仁に生まれ育った南風原春子さんだ。

南風原春子さん

「この辺は畑だったもんだから平坦だったもんですから、みんな人が亡くなって重なり合ってすごかったです」

日本軍がやって来てからのアメリカ軍の攻撃はすさまじかったという。

南風原春子さん

「もう住民どころじゃない、なんでもいい、雨のように、鉄の暴風と言いますでしょ、もう鉄の暴風が吹きおろす」

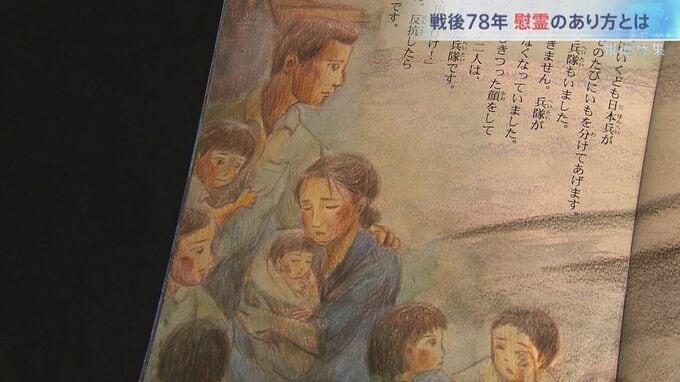

その日々を描いた南風原さんの絵本がある。

一家は、この壕の中で鉄の暴風に耐えていた。腹をすかせた日本兵にイモをあげたこともあった。だが、その日本兵に壕を追い出された。

南風原春子さん

「守りますから(壕を)出てくださいって。断ったら殺されるしかない。みんなスパイといって方言を使ったら殺されている、沖縄の人が目の前で。だから出るしかないよって」

その後、先祖の墓で避難しているところを捕虜になった。アメリカ兵に集められた場所は…

南風原春子さん

「人がこんなにして手もない、足もない、首もない人たちがもう膨れ上がって、こうしてあちこちにね。人間の血の海ですよね」

「一行の名前が、生きていたんだという唯一の証拠」

それから50年、そこに平和の礎を建てたのが…当時の沖縄県知事・大田昌秀さん。亡くなる1年前、摩文仁の丘の麓にある、大田さんにとって最も大事だという場所に案内してくれた。

共に動員された少年兵を慰霊する健児の塔だ。

大田昌秀元県知事「みんな私の同級生の名前ですよ」

苦しい時には、必ずここに足を運び、生きる意味を自らに問うてきた。

大田昌秀元県知事

「なぜ自分が生き残ってるか、自分はある意味で生かされてるんじゃないか、その生きてる意味は何だって考えざるを得ない。学友たちの死ぬのを目の前で見ていたから、この慰霊をするのが自分の生かされた意味ではないか。死者たちの霊を弔って二度と再び沖縄を戦場にさせないと」

そして、ここでのある体験が平和の礎を生んだ。

大田昌秀元県知事

「お父さん、お母さんたちがやって来てこの自分の息子の名前をたった一行をなぞって、朝来て涙流しながら夕方まで座り込んでるわけですよ、それを見て、たった一行の名前がこの人がこの世に生きていたんだという唯一の証拠だっていうことで、平和の礎を作って全沖縄の犠牲者の名前を刻んだわけですよ」

殺戮の戦場に建った24万の生きた証。摩文仁の丘の靖国化を指摘した石原教授は、平和の礎刻銘検討委員会の座長を務めた。

石原名誉教授

「戦場の状態を表すという形で、白骨累々たる状況を名前で持って表すと。遺骨の代替物として全戦没者を刻銘するという。軍隊中心の慰霊の塔と住民と一個人中心の平和の礎。それをどう見ていくかは沖縄は今ものすごく問われている状況だと思う」