6月23日は沖縄慰霊の日です。戦後78年、戦争の痕跡がなくなり、記憶が遠ざかる中で、私たちは歴史の事実にどう向き合ってきたのでしょうか?

沖縄戦終焉の地が持つ“2つの顔”から「慰霊」とはどうあるべきかを考えます。

チビチリガマでの慰霊祭、強制集団死の犠牲者に祈り

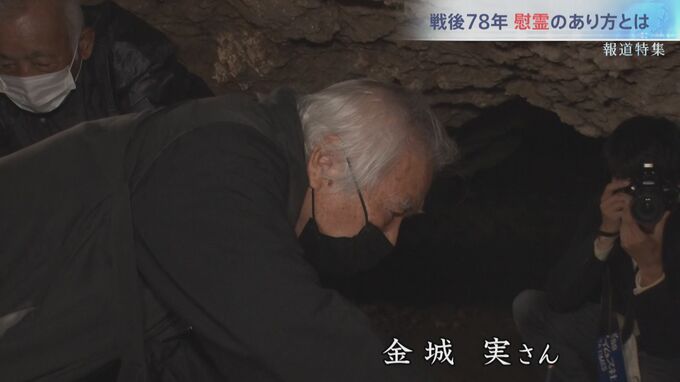

自然洞窟・チビチリガマで毎年行われる慰霊祭。強制集団死の犠牲者に、彫刻家の金城実さんは、毎年祈りをささげる。

金城実さん

「これからも沖縄の行く末を見守ってください」

78年前、沖縄戦は、この海からアメリカ軍が上陸し本格化した。そこからほど近いこの場所で、玉砕主義を植え付けられた住民が肉親同士で殺し合い、83人が命を落とした。

その現場で、金城さんは、沖縄に軍備が増え続けることに強い危機感を口にした。

金城実さん

「チビチリガマが我々にたたきつけるように警告する。戒めとして」

作品を貫くテーマは、戦争と人間。常に民衆の視点で問い続けて来た。そのひとつ、チビチリガマの横に建つ彫刻は、集団死の遺族との共同製作。遺族と共に、後世に向けた戦争の告発だった。

金城実さん

「特に遺族の皆さん(が問うているの)は、そのことについて歴史を学習したかということなんですよ。歴史は取り戻すことができない。しかし学習はできる。戦争が起こる前に我々は何をしなければならなかったかということを、最も学習させてくれる場所がチビチリガマなんですよ。それは摩文仁ヶ丘の慰霊塔にもない」

摩文仁とは、日本軍が追い込まれて司令部を移し、司令官が自決した沖縄戦終焉の地。戦火に焼き尽くされた丘に緑が戻りつつあったこの1950年代の風景が、60年代に入り急激に変わっていった。