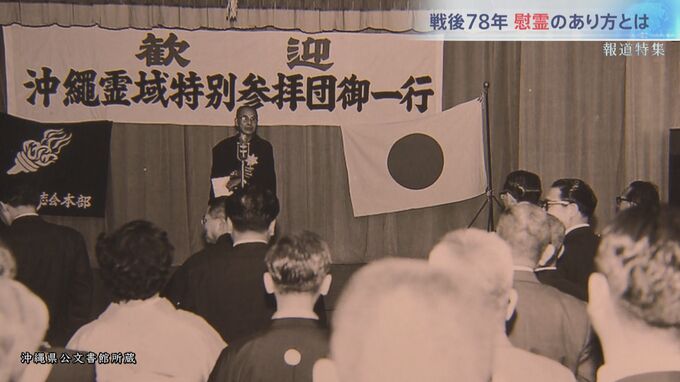

本土からの慰霊団の受け入れが、戦後沖縄の観光の始まり

佐藤栄作元総理(1965年8月)

「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国にとって戦後が終わっていない」

戦後初めて総理大臣が沖縄を訪問し、日本復帰をアピールした1965年、沖縄戦跡が琉球政府立公園に指定された。いまの国定公園である。

その3年前に始まっていた霊域の整備で、摩文仁の丘に起きたのが、慰霊塔建設ラッシュ。「慰霊塔団地」と揶揄され、ついに、丘は飽和状態になった。

32の府県が競うように建てたモニュメントの碑文には…

“大東亜戦争の大義” “国家の栄光” “勲功” “崇高なる死”

摩文仁の丘は戦前の価値観に染め上げられていた。

その背景に詳しい真栄里泰山さんは、こう指摘する。

元沖縄大学客員教授 真栄里泰山さん

「沖縄戦の実相というよりも、まずは忠実な兵士たちを顕彰する。そういうことを作っていった日本政府と沖縄の当時の琉球政府の弱さがあった。沖縄は米軍統治下にいながら大変貧しい苦しい生活をしていたわけですけれども、そこで唯一沖縄を訪れる者はいわゆる遺族会の人たち」

日本兵の遺族を中心とした本土からの慰霊団の受け入れ。それが、戦後沖縄の観光の始まりだった。案内するバスのガイドに求められたのは、殉国美談を繰り広げることだった。

真栄里泰山さん

「本土の遺族会を受け入れるための殉国美談。勇猛、敢闘、奮戦せりという論調になっていったガイドのナレーションがある。遺族の心情を忖度して」

そんなバスガイドの一人が、元参議院議員の糸数慶子さんである。従軍した看護学生を慰霊するひめゆりの塔は、戦跡ガイドのスタート地点。あの佐藤総理も涙を流した場所だ。

糸数慶子さん

「犠牲の側面というよりも国のために、命を懸けて戦って頑張ってここまで追い詰められて亡くなったんだ、という説明なんですね。やっぱり、お客様が説明を聞いてハンカチを握りしめたら、今日の私の説明は良かったんだと思うわけですよ、ほっと胸をなで下ろすわけですよ。ですけど、時代背景は何でしたかっていうことは、あまり求められないし、語らないし、もうその頃にそういう話をしたらご法度ですよ」

観光客を次に案内するのは摩文仁の丘だ。各県の慰霊塔を参拝しながら、クライマックスである頂上に向かう。その途中には、自決した日本軍の牛島司令官と長参謀長が葬られたとされる場所。アメリカ人には戦勝記念地として人気だった。

「住民の話が全く語られない」軍隊本位の戦跡案内に…

自決した司令部壕の上にあるのが、2人を祀る黎明の塔。摩文仁の丘の頂上だ。

糸数慶子さん

「牛島司令官が長参謀長に挨拶をして、最後にお別れの盃を交わして、私が先に行くっていう言葉を残して、白い布の上でご自分の愛刀をもって腹を十文字にかっさばいて割腹して、お亡くなりになったようですという説明をするわけです」

あるバス会社のシナリオでは、二人の自決を劇的と表現し、古武士の型に倣った見事な最期だったと伝えている。糸数さんもシナリオに忠実にガイドを続けたが、抱いていた疑問を会社にぶつけた。

糸数慶子さん

「なぜ私たちの案内の中に住民の話が全く語られないんだろうという疑問は持っていたわけですよね。君の気持ちもわかるよ、でもそういうこと言ったってね、みんな統一してまとまってそういう案内をしないといけないと、協定じゃないけど決められてるからね、みたいな感じ」

疑問を持つきっかけは、元ひめゆり学徒にかけられた言葉だった。

糸数慶子さん

「あなたの説明はとっても丁寧でお話そのものもわかりやすい。でも間違ってるよとおっしゃったんです。本当に戦場に駆り出された人たちの本音っていうのは、あなたがたは語ってないよねって」

その後、糸数さんは軍隊本位の戦跡案内を改めて、住民の視点に立った戦跡のガイドに踏み出した。そして、住民が沖縄戦の実相を語り出すのは、1970年代に入ってからのことだった。