保険適用拡大でどう変わった?

高額な費用になりがちな不妊治療に公的保険が適用される範囲が先月、拡大されました。

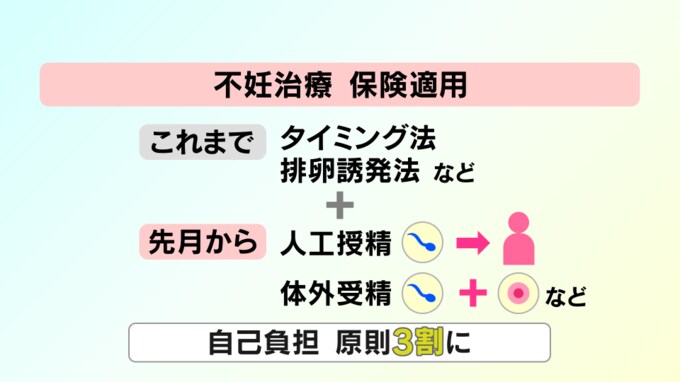

これまで保険が適用されたのは、最も妊娠しやすい時期を医師がアドバイスする「タイミング法」や、「排卵誘発法」など一部の治療に限られていました。

これが先月からは、排卵の時期にあわせて精子を子宮に入れる「人工授精」や、採取した精子と卵子を受精させる「体外受精」などが新たに保険適用の対象となり、患者の自己負担は原則3割となりました。

保険適用の拡大からおよそ2か月。国の少子化対策として患者の経済的負担を軽減させることを目指した一方で、「かえって負担が増える」ケースも指摘されています。何が起きているのか?不妊治療の現場を取材しました。

「不妊治療を始める後押しに」 しかし…

鹿児島市にある不妊治療が専門の「レディースクリニックあいいく」です。25日は、1日でおよそ70人が治療や診察に訪れていました。自己負担が3割に抑えられる保険適用の拡大で、先月と今月の来院者は去年に比べ1、2割増えているといいます。

(治療中の40代女性)「経済的にも大変なこと多いので、保険適用(拡大)は良いこと」

(治療中の50代男性)「不妊治療は高額のイメージ。4月、適用拡大になってから治療スタートした」

ある民間企業の調査では、不妊治療を検討している人の9割が、保険適用の拡大は「治療を始める後押しになる」または「なるかもしれない」と回答しています。

その一方で…。