賃金上昇率 < インフレ率にならない政策を

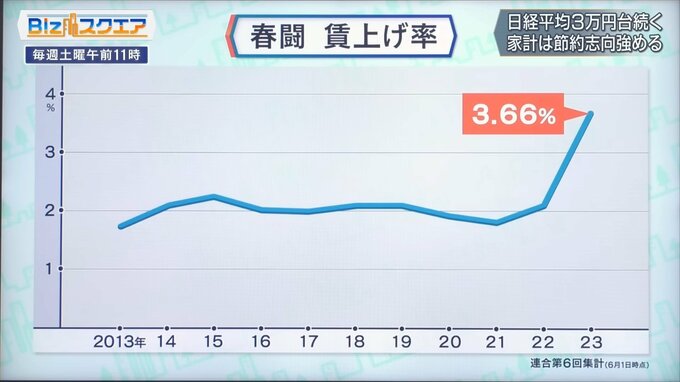

連合の集計によると、今年の春闘の賃上げ率は3.66%で30年ぶりに高い数字だった。

――これはベースアップだけではなく、定期昇給も含んでいるので、マクロ経済的に見れば賃上げ率は2%ぐらいだった。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

やはりインフレに負けているというところでいうと、消費の先行きが心配だなというのが今足元の統計に出てしまっています。

株高の一方で、6月6日に発表された4月の家計調査では、消費支出が前年同月比で4.4%減少した。食料や日用品などへの支出が落ち込んだほか、子供の塾代など教育費が大きく減少した。株価は過熱感を増しているが、消費の現場では節約志向が強まっている。

交通や旅行や外食は2桁の伸びを示している一方で、携帯を安いプランに変えたり、子供の習い事を抑制したりしている。

――結局のところコロナ明けのリベンジ消費だけがいいという感じだ。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

家計の中でやりくりが起こっていて、リベンジがものすごく増えた一方で、固定費の見直しと節約。消費の中の色がかなり経鮮明に出てきているのが今の個人消費の中身です。

――リベンジ消費の方はコロナ禍で使わなかった貯金がなくなったら止めてしまう。みんなマイナスになって景気が失速しないか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

2022年から引き続き日本経済は個人消費がこの先底堅く推移できるかどうかが一番の問題で、賃金が上がったのだけれどインフレ率の方がもっと大きくならないように政策的に抑えるというのが今年度のテーマだと思います。

日本経済をマクロ的に見るとどうなのか。

――今景気が良くなったといっても、GDPギャップ(総需要と総供給の差)はマイナスだ。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

コロナのときにものすごく落ち込んだのが一旦良くなってきているのですが、この先急激に回復していくという予想が立っています。株式市場はGDPギャップの先が期待という意味で反応しているのだと思うのですが、問題はこの通りになっていくためには、企業部門が今の好調さを維持できるかどうか。最大の問題は個人消費がそれについてこられるかどうかというところだと思います。

民間企業の設備投資は実質も名目も、かつてないレベルに達しようとしている。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

名目ベースで100兆円というしばらく聞いたことがなかったような数字がこれから出そうです。今設備投資が起こっている理由は元々企業に内部留保があってお金があるのですが、根本的に考えると、人手不足でもうどうにもならなくて設備を新しく開発するという話が一つ。

もう一つはインフレ対応です。今、消費者は値上げは絶対嫌ですと。値上げも仕方がないかなというところはあるのですが、同じ企業が2回も3回も値上げするのは許せない。そうすると企業は新しい商品を開発して、その中で値上げを実現するということもやるわけです。そうすると研究開発をやらなければいけないので、そういうものも含めて設備投資がいたるところで今出始めているというのが日本の状況です。

――人手不足投資と付加価値商品開発投資と、企業部門は内部留保を使っている。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

そこは前向きにかなりお金が回り始めているので、この流れが家計簿にいくかどうかが、今年の後半のポイントです。

――今年30年ぶりの賃上げがあった。これが来年も続く、もっと言えば今年度途中でもボーナス増や最低賃金上昇などいろいろなことがあって、上がっていくという流れが続かないといけない。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

インフレで物価が上がるというのもある程度覚悟するのですが、どれくらい上がるかという目処感が見えるようなことを政策で押さえ込むのが大事なのだと思います。

――政府は物価に目配りした政策をこれからもしていく必要がある。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

今増税議論もあって、増税の必要性はあるとは思うのですが、タイミング的にインフレで消費がシュリンクしないようなことを政策としてしないといけないということです。

日銀は物価が上がってもいいのだと言ってほったらかしだ。マクロ政策がちぐはぐだという点を指摘しておきたい。

(BS-TBS『Bizスクエア』 6月10日放送より)