将来的には輸出産業としても期待。国内調達比率上昇、浮体式の技術確立が課題

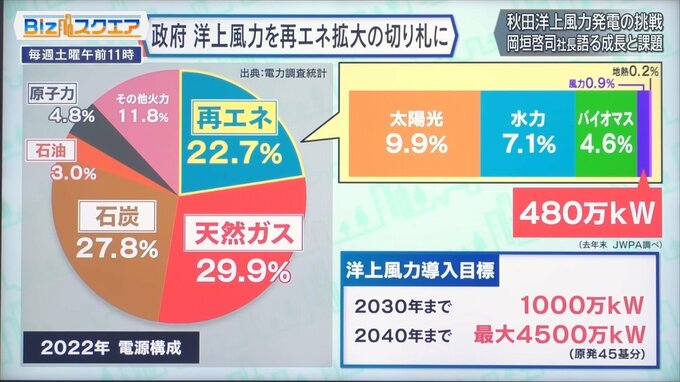

政府は2050年までに再生可能エネルギーの比率を現在の22.7%から70%に引き上げるとしている。中でも、現在0.9%の風力発電を拡大する方針だ。

――風力はほとんどが陸上風力だ。今ほとんどゼロに近い洋上風力発電を2030年までに1000万キロワット、40年までに4500万キロワットという壮大な計画だ。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

これはまさに非常に壮大な計画ですが、ポテンシャルはあると考えています。日本は四方を海に囲まれているので、洋上風力発電を導入できる海域は広大なものがあります。今回第1号ができたということで今後、案件形成は非常に容易になってくるということで、適地は限られてはいますが、初期的な開発も含め官民一体となってやっていかなければいけないと考えます。

――今太陽光の場所もなくなってきたので、これ以上再エネを増やすとしたら洋上しかないという現実があって、そこから作っている目標のように見える。例えば大きな風車一つで数千キロワットなので、1000万キロワットで1,000本以上、4500万キロワットなら4,500本以上作らなければいない。現実的なのか。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

非常に時間かかる話ではありますが、一旦導入のペースが高まれば、欧州でも飛躍的に導入が進んでいますので、日本も海域自体持っていますので、この数字というのは決して実現できない数字ではないと考えます。

――今後の課題として、まずコストがある。日本製がなく、ヨーロッパ製を使っている。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

長期的に産業の振興、人材の育成という両面で国内調達比率を上げていくことが必要だと思います。将来的には輸出産業という期待もあります。

――国内で作ろうという動きは既に現実化してきているのか。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

すでに既存の部材については日本で生産できる設備への投資が始まっています。

――秋田洋上風力発電の場合は、東北電力が36円で買ってくれるという前提で事業計画を立てているが、火力発電は10円あるいは1桁の値段で発電している。発電コストを下げられるかが大事になってくる。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

洋上風力は他の再エネと異なるのが、大きなスケールメリットが出せるということで大量導入できる。それによって発電の原価は大幅に下がってきます。先行している欧州も同じ道をたどってきています。ここ20年で大体3分の1ぐらいに下がっていて、今日本円で1桁、10円以下になっています。

――日本は遠浅の海が少ないので着床式は数が限られ、浮体式をいずれやらなければいけない。ますますお金がかかるとも言われている。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

そこの部分は日本特有のチャレンジではあります。浮体式の基礎技術の確立は当面の課題です。本格的な普及期は浮体式が中心になっていくので、それを見据えて今後技術開発を進めます。

――今後設置場所を増やしていくと、地元との調整作業がますます必要になってくる。

秋田洋上風力発電 岡垣啓司氏:

まず案件形成の初期的なものとして、洋上風力発電事業は地元地域社会との共存共栄ということが根幹となりますので、漁業者も含めて地元の事前調整が必要になります。その辺りは地元の行政が中心となりつつ、日本政府もそこを手厚く支援していくということを継続していかないと、着実な案件形成は難しくなると考えています。

順調に稼働して新しい未来が開けるかどうか注目していきたい。

(BS-TBS『Bizスクエア』 6月10日放送より)