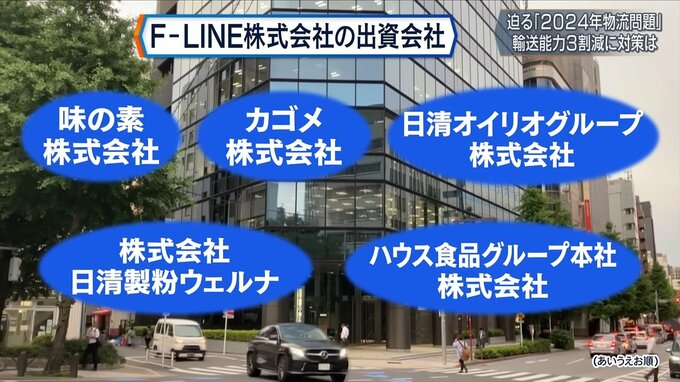

メーカー5社出資の物流会社も。荷主も消費者も求められる意識改革

荷主となるメーカー側でも動きが出ている。FーLINE株式会社は、味の素、ハウス食品グループ本社、カゴメ、日清製粉ウェルナ、日清オイリオグループの5社が共同出資で作った物流会社だ。

FーLINEは、最先端の機械を備えた物流拠点が最大の特徴だ。川崎物流センターでは、パレタイズと呼ばれる自動積み付け機器を使っている。商品には入荷ラベルが貼られ、コンピュータで管理する。パレタイズが大きさの違う商品を効率よくパレットという台に乗せていく。FーLINEでは、既にこうした物流拠点を全国に54か所展開している。

FーLINE株式会社 物流未来研究所 平智章所長:

2015年ぐらいからドライバー不足ということが言われ始めて、このままでは個社の対応では将来的に物が運べなくなることが予見されましたので、この会社の設立に至りました。

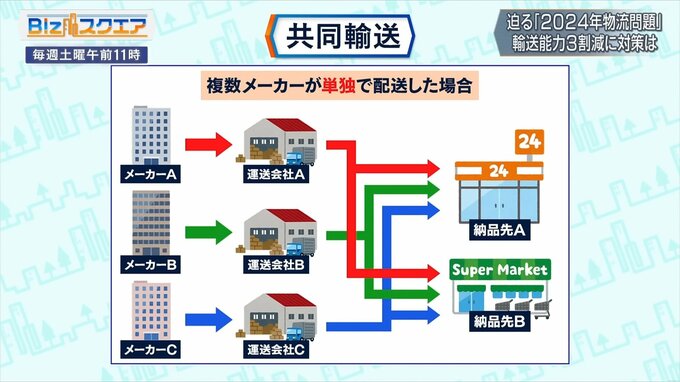

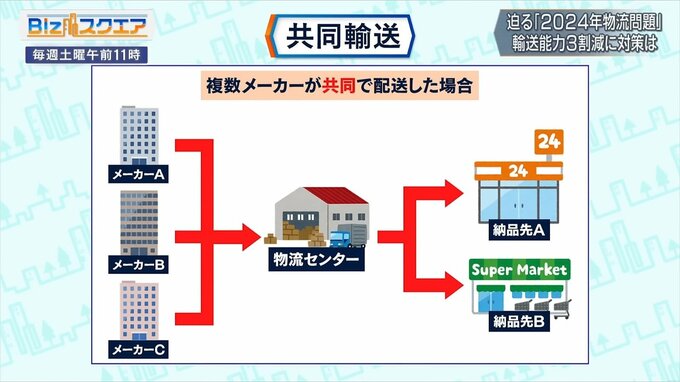

3社がそれぞれで物を運ぶと、3台のトラックと3人のドライバーが必要ということになる。これを共同配送という形をとれば、1台のトラック、1人のドライバーで済む。

FーLINE株式会社 物流未来研究所 平智章所長:

私どもが実際共同配送しているエリアでは、トラックの台数を2割以上減らした事例があります。遠隔地への輸送については、船を使った共同輸送にも取り組んでいます。物流事業自体を魅力的にしていかないと、人も入ってきません。

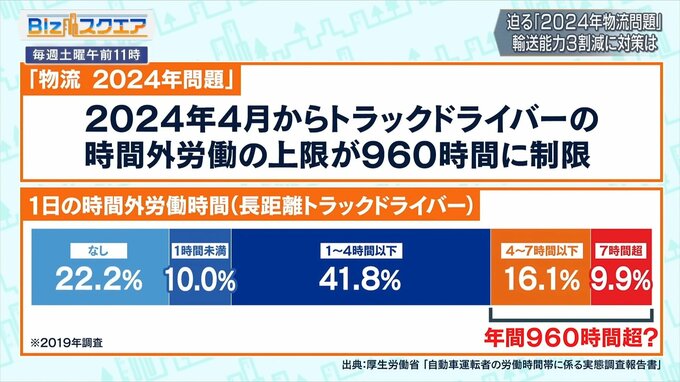

トラックの2024年問題は残業規制がきっかけだ。24年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限が960時間に規制される。一方で現状がどうなっているのか見ていくと、2019年の調査では、1日の時間外労働が4時間を超える、つまり年間で960時間を超える可能性がある長距離運送のトラックドライバーは26%もいる。このままいくと24年度には14%、30年度には34%も輸送能力の不足が発生するのではないかと言われている。

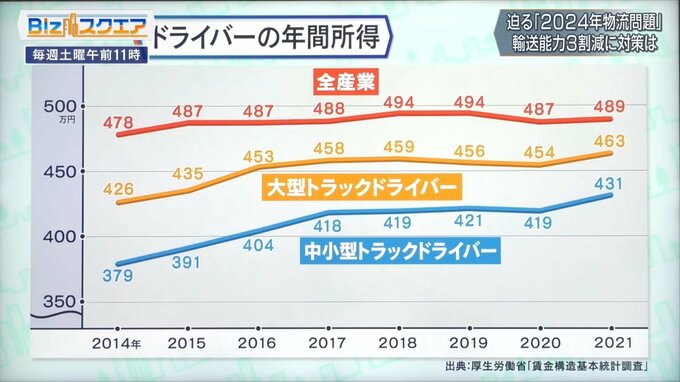

これだけ残業しているにも関わらず、トラックドライバーの賃金は安い。全産業の平均に比べて大型トラック、さらに中小の小型トラックも年収が落ちるという結果が出ている。

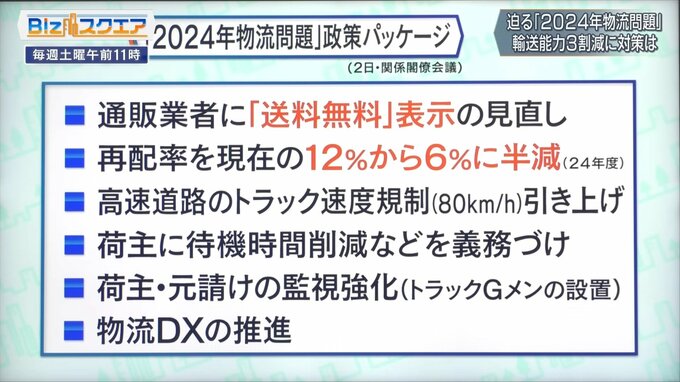

政府は政策パッケージを閣僚会議でまとめた。「物流DXの推進」や「待機時間の削減」、「再配率の低下」、「送料無料表示の見直し」などだ。

――日本の物流がだめになると、いくら他の産業が強くてもダメになるわけだから大変な問題だ。

明星大学 経営学部教授 細川昌彦氏:

おっしゃる通りで、この物流の問題はサプライチェーン全体の問題です。荷主の企業経営課題と思わなければいけないのです。例えば待ち時間がどれぐらいになっているかとか全く把握できていない荷主も結構あるので、まず意識改革をやるのが今回の最大の眼目です。

――荷物を待ったりする時間が1日平均3時間ぐらいかかっている。

明星大学 経営学部教授 細川昌彦氏:

それを今回、2時間以内にしようとパッケージにも書いてあります。「見える化」して自分のところではどれぐらいになっているのかということを経営者は知らなければダメです。パッケージのガイドラインをこれから作るのですが、自主行動計画を企業にみんなで作ってもらうと。2024年は国会に規制の法律も出す構えでいるので、荷主側の経営者意識が相当変わると思います。

当たり前だが、物流コストはコストなのだから、きちんと負担をしてもらうということになっていかなければいけない。「送料無料」という言葉にひかれるが、我々最終消費者も意識を変えなければならない。

(BS-TBS『Bizスクエア』 6月3日放送より)