明治後半に始まった小学校での動物飼育

宮崎市の広瀬北小学校。

午前7時半、登校した児童たちが、ダンボールを抱えてウサギ小屋に集まってきた。

こちらの小学校には、現在22羽のウサギがいて、5、6年生の飼育委員18人が毎朝交代でウサギの世話をしている。

(廣末圭治記者)

「いつも、どういうお世話をしていますか?」

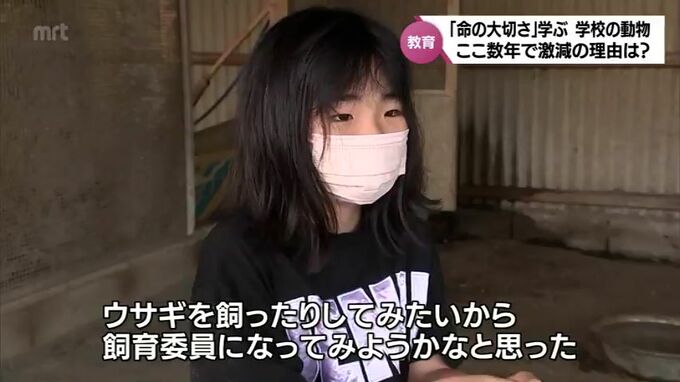

(児童)

「水を替えたり、エサをあげたり、掃除をしたりしてます。ウサギを飼ったことも、動物を飼ったこと自体もなかったから、ウサギを飼ったりしてみたいから、飼育委員になってみようかなと思いました」

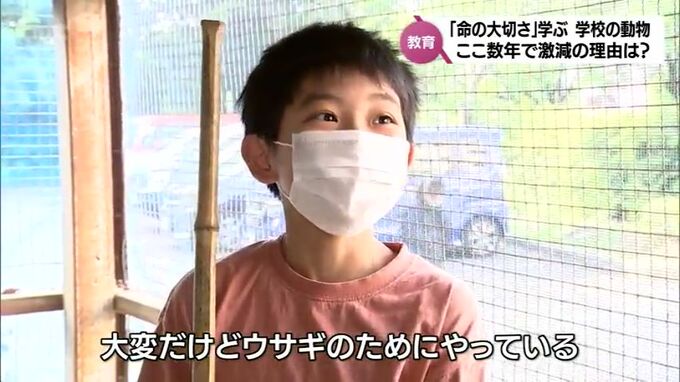

「大変ですけど、ウサギのためにやってます。かわいくてしょうがないです」

小学校での動物飼育は明治時代の後半に始まり、昭和10年代後半から広がっていったとされている。

その目的は「生き物とふれあい命の大切さを学ぶ」というものだ。

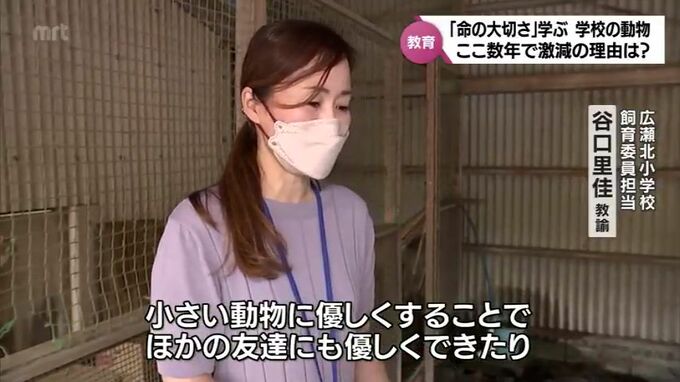

(広瀬北小学校・飼育委員担当 谷口里佳教諭)

「小さい動物に優しくすることで他の友達にも優しくできたりとか、命を大事にしたりという、心の教育になっているのかなと思う」

しかし、現在、動物を飼育をしている学校は、減少の一途をたどっている。